style

福祉施設が辿り着いた

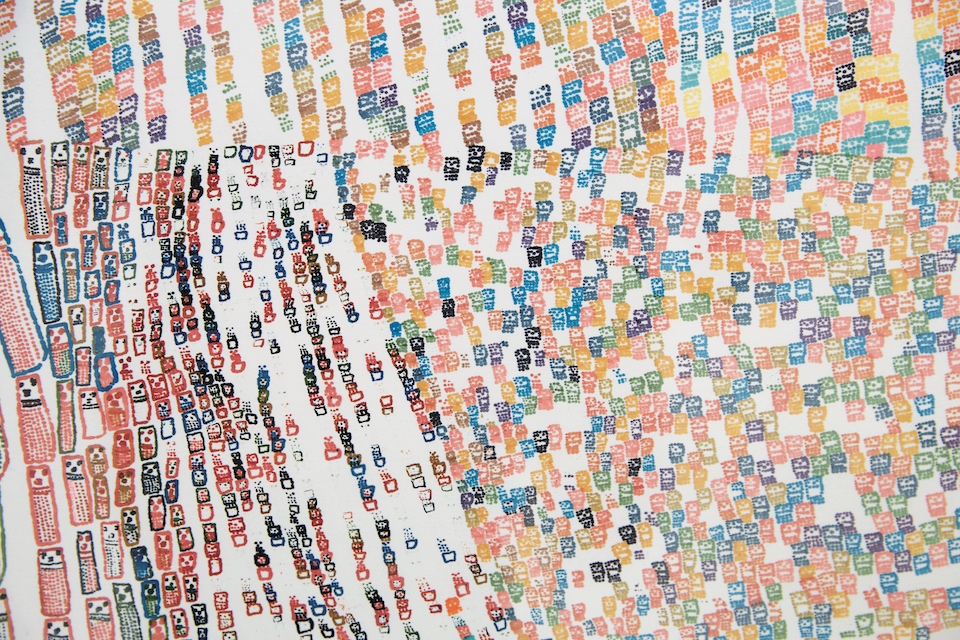

現代アートの極致

一人一人がそれぞれの方法で“特別な自分” を毎日表現する……。「やまなみ工房」が生み出すアートこそ、型にはまらない現代の “アート” なのだ。

野山と畑を抜けた先の丘に佇む福祉施設、やまなみ工房は30年前から障がい者の日常生活にアートを取り入れている。彼らは他人と自分を比べず、評価はもちろん作品にも執着しない。ここでは自分自身を受け入れるためだけに、アートが存在している。

MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDA MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDA朝10時半、滋賀県甲賀市甲南町のやまなみ工房にある「アトリエころぼっくる」。今朝も75歳のアーティスト、井上優さんは自分の体よりもずいぶん大きな紙に向かって、残りわずかになった余白を10Bの鉛筆で塗り埋めている。ちょうど103枚目の作品が完成を迎えるところだ。

同じアトリエ内では、宮下幸士さんが英字新聞を見ながらコーヒー色の画用紙にアルファベットを一文字ずつ丁寧に書き写している。紙が茶色い理由は、コーヒー豆を溶かして染めたから。コーヒーショップに依頼された作品に取り掛かっているのである。今年のヴェネチア・ビエンナーレの日本館にも出展している注目の若手アーティストだ。

アトリエの隣にある作業小屋は、いつものように大音量の音楽が鳴り響く。寝転びながら頬杖をつき、墨汁と割り箸で大胆に絵を描いているのは岡元俊雄さん。大好きなトラックをモチーフにすることが多いが、今朝とりかかっているのはトラックではないようだ。刺繍好きが集うアトリエ「こっとん」では、清水千秋さんが『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウを題材にチェーンステッチしたカラフルな作品を広げてくれた。隣のアトリエ「もくもく」を覗くと、鵜飼結一朗さんが恐竜図鑑を眺めている。図鑑から選んだ昆虫や動物、恐竜などの同じ種を重なるように描き、奥行き感を出していくのが彼の作風。海外のコレクターから購入希望が殺到している、まさに売れっ子アーティストだ。

MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDAランチタイムは12時。あっという間にアトリエから人が消えた。静かになったアトリエに日課を済ませた山際正己さんがひとり戻り、粘土を触り始めた。10cm程の埴輪のような土人形「正己地蔵」を1分にひとつ作り上げる様子は、熟練の和菓子職人さながら。「まさみ、ようがん ばったなー。まさみ、日本一やなー」と大きな声に出しながら11体を作ったところで今日は店じまいだ。午前中は図鑑を眺めていた鵜飼さんは、午後は麦わら帽子をかぶり図鑑を抱えてアトリエの外へ。

アトリエの外壁はすでに鵜飼さんの筆による、恐竜や鳥、妖怪、アニメのキャラクターに埋め尽くされているのだが、その上からさらにイラストを描き加えていく。

ユニークなスタイルをもったアーティストたちが集まるやまなみ工房には、アーティストたちの活動を拘束する人はいない。実に自由で穏やかな時間が流れている。しかしここは、アーティストを養成することを目的にした場所ではない。

やまなみ工房とは知的障がいや精神障がいがある人々の生活介護や就労を支援する福祉施設で、現在87名の障がい者が通っている。敷地内には送迎用のバスとスタッフの自家用車が数台停まり、駐車場を囲むように5棟の建物が立ち並ぶ。一見何ら変わったところのない福祉施設が今、世界のアートシーンから熱い視線を浴びている。2018年だけでもヴェネチア・ビエンナーレ、スイス・ローザンヌのアール・ブリュット・コレクシ ョン、フランス・パリのアル・サン・ピエール美術館など海外で多数の出展を重ね、逆輸入されるかたちで日本国内にもその名が広く知れ渡るようになった。

MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDA施設長の山下完和さんは、肩までかかる金髪、ヴィヴィッドカラーのシャツに細身のブラックデニム、赤いスタンスミスというロックなファッションで現れた。我々が思い描く福祉施設のリーダー像をいい意味で裏切る。ここで働くようになったのは30年前から。バーテンダーだった山下さんがやまなみ工房で働く友人の忘れ物を届けにきたところ、「ジュリ〜 !」と皆から黄色い歓声を浴び、居心地がよくなり、以来そのまま働き続けているという。

やまなみ工房の前身は、1986年に甲南町に誕生した「やまなみ共同作業所」。当時は6畳二間に10名が肩を寄せ合い、ひとつ1円にも満たない下請けの内職仕事をしていたのだが、ある日を境にそれをやめた。18歳だった三井啓吾さんが落ちていた紙切れを拾って嬉しそうに落書きをしたことがきっかけだった。内職では見せたことのないエネルギーと自発性、笑顔がそこにはあった。それを見た山下さんは「彼らが笑って過ごせることをしよう」と心に決めた。その日から、障がい者たちが穏やかに、にこやかに1日を過ごすことを第一に、絵を描いたり、刺繍をしたり、粘土を触ったり、何もしなかったりと、各々が自由に活動している。

MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDA MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDA驚いたことに、やまなみ工房で働く24名のスタッフのうち、美術を学んだ経験のある人はひとりもいない。絵の具、粘土、鉛筆、墨汁、マジック、刺繍糸、ボタン……と画材や素材はふんだんに用意するが、それらの扱い方について指導をしたことはないし、できない。「知識がないことがかえってよかったのだと思います。今日はこれを何枚描きなさいと強要していたら、内職をしていたときと変わらず、自由な活動とは言えません」と山下さんは語る。さらに「いい作品が生まれるようにとは思っていません。ただ、彼らがしたくないことをさせ たくないだけです」と言い添えた。

30年の間に施設も人も倍加し、世界的に注目を集め始めた福祉施設。入所にはさぞ長いウェイティングリストがあるのでは?と思ったのだが、それは見当違いだった。「重度の障がいがあったり、内職仕事ができずに他の福祉施設で入所を断られたり。圧倒的に行き場のなかった障がい者がここにたどり着いたケースが多いのです。僕たちが唯一誇れるのは、入りたい人を断ったことがないことなんですよ」と山下さん。

MASUHIRO MACHIDA

MASUHIRO MACHIDA今でこそ絵画や陶芸に取り組むことはポジティブに捉えられている が、以前は「息子に絵を描かせないでほしい、内職仕事をさせてほしい」と親御さんから懇願されることもあったという。一般社会における就労を我が子にもさせたい、自立して社会に適応してほしいと願うのは親であれば当然であろう。だからこそ山下さんたちは、「その人らしくあることを尊重し、その希望を叶えること」という目的を常に掲げながら、誠意と愛情をもって、ここに通う障がい者やその家族に接してきた。

やまなみ工房の転機をつくった三井啓吾さん、正己地蔵を作り続ける山際正己さんと同じく、30年来ここに通う大原菜穂子さんという女性がいる。お昼時、山際さんがアトリエでひとり粘土を触り始めると、大原さんも作業机にやってきた。にこにこと微笑み、小さく鼻歌を歌いながら、粘土を丸く捏ねて頭をつくり、胴体をつなげ、割り箸で顔を描く。肩をすくめ斜め45度にはにかむ「菜穂子地蔵」があっという間に完成した。

この穏やかに粘土に触れる姿からは想像もできないが、30年前、入所間もない大原さんに粘土を渡したときは、まったく粘土に興味を示さず、むしろ嫌悪感を態度で表すほどだったという。山下さんたちは大原さんが粘土を好きになるようにさまざまな策を練ったが、状況は好転することなく大原さんのストレスは溜まる一方。そこで大原さんに粘土や描画を促すことを一切やめて、いろいろな場所に赴いたり一緒に過ごしたりと、自由に彼女が振る舞える環境を整えることに注力するようにした。すると2年半たったある日、いきなり大原さんが粘土を丸め始めた。

「互いの信頼関係をつくるのに2年半を要したのです。僕たちに唯一できることは、彼らがやりたいことにたどり着くまで待つことだけだと思い知らされました」と山下さんは語る。ありのままの自分が認められ、受け入れられたことで安心感が生まれる。そのとき初めて、自分の表現活動に向き合えたのだ。

私事だが、近ごろ関西に居を移した。関西人は何でも笑いに変える力があると肌で感じている。笑いは救いであり、笑いは偉大だ。やまなみ工房を取材するなかでも、こんなやりとりがあった。吉田陸人さんを撮影していたところ、なかなか筆をとろうとしない吉田さんに親友の井上友景さんが横槍を入れ始めた。

井上さん:(マジックを指しながら)「早よやれって」

吉田さん:「なんで?」

井上さん:(怒った顔をして)「早よやれって!」

吉田さん:「静かにしてー。やめてー」

井上さん:(立ち上がって)「あかん!早よやれって!!」

吉田さん:「顔描いた」(親指と小指を立てながら)「アロハ〜(笑)」

井上さん:(親指と小指を立てながら)「アロハ〜(笑)」

山下さん:「しょうもないショートコントいらんわ!」

ボケとツッコミのようにコロコロと掛け合う井上さんと吉田さん。そこに山下さんが軽快な関西ノリで一刀両断。その様子があまりに自然で思わず笑ってしまった。

障がい者のことを笑ったり、ましてやツッコミを入れるなんて許されない行為だと思っていたが、そんな私の偽善者意識は井上さんたちのコントで覆された。スタッフの愛あるツッコミがあるからこそ、やまなみ工房の空気は穏やかで、皆が笑っているのである。ありのままでいること、笑って過ごすこと、力を抜くこと。そんな当たり前だけれど忘れていた大切なことに、ここで気づかされている。

山下さんは「障がい者アート」という言葉を使わない。「たとえば胃潰瘍のひとが作品をつくったからといって“胃潰瘍のアーティスト”とは呼ばないはずでしょう?障がい者だけを特別に扱うのは、偏見やフィル ターがかかっている気がします」。だからこそ、山下さんはアーティスト個人の名前で作品を発表する。

「30年経っても彼らは変わらないし、ブレない。できないことを悔やまないし、他人と自分を比べない。作品に執着もしない。僕の嫌な部分を全部もっていない。どっちが障がいを持っているのか、わかりませんよ」と山下さんは笑った。

- WORDS: YUKA TSUKANO

- PHOTOGRAPHY: MASUHIRO MACHIDA