music

エディターからインフルエンサーへ:ファッションショーの揺れ動く未来

©HIGHSNOBIETY / JULIEN TELL

パリ・ファッションウィーク。大手ファッションブランドのショー会場に向かって歩いていく。歓声を上げてシャッターを切るインフルエンサーやストリートスタイルのカメラマンの群れを掻き分け、エリートバイヤー、エディター、大手ファッションブランドのVIP顧客を乗せた黒塗りの車の渋滞の間を縫って進む。ショーに出席するセレブの姿を一目見ようと、騒ぎながら待ち構える群衆を掻き分ける。会場入り口では警備員と広報担当者の一団に厳しくチェックされる。もしそのうちの誰かが知り合いであれば、列の先頭に案内してもらえることもある。中に入り、2列目に陣取った後は(最前列はiPhoneを駆使するインフルエンサーやセレブ向けに確保される傾向がますます強まっている)、ショーの開始まで最低30分は硬いベンチで待つ。運良く隣に知り合いが座れば、これまで見たショーの感想を言い合えることもある。おいしいゴシップも耳に入ってくるかもしれない。しかし運が悪いと(ほとんどの場合は運が悪い)、Instagramに夢中な人の隣に座ることになる。

ショーが始まるとほぼ全員が携帯電話を取り出し、ソーシャルメディアのフォロワー向けに会場の様子を配信し始める。実際に洋服を見ている来場者はほとんどいない。

かつては違った。昔のファッションショーの雰囲気には親密なものがあった。招かれるのはクライアント、エディター、バイヤーのみ。主役は洋服で、派手な演出ではなかった。一方今は洋服が主役でなくなり、それ以外のあらゆるものが目立つようになった。

ファッションショーの進化(あるいは退化)は業界のルールや関心の変化を反映している。シャルル・フレデリック・ウォルト(Charles Frederick Worth)が現代のファッションシステムを確立した1870年代から1960年代までのファッション界を支配していたのは、VIP顧客向けに受注生産でハンドメイドされるオートクチュールだった。クチュールショーに招待されることはもちろん、クチュールサロンを訪れることさえ、女性の場合、単に裕福であるだけでは不可能だった。上流社会で最高の評価を得ているかが丹念に審査された。たとえアメリカのクチュール界にデビューしたとしても、パリでのショッピング中の宿泊先ホテル選択を誤れば、それでもう失格となる。そうした「然るべき」顧客との直接的な関係こそが、当時のファッションビジネスの中核を成していた。

プレスとの関係も重要だった。クリスチャン・ディオール(Christian Dior)は1947年に画期的なコレクションを発表したが、当時それは “The New Look” とは呼ばれていなかった。名前のないコレクションであった。今では有名なこの名前は、当時の『Harper’s BAZAAR』誌の編集長、カーメル・スノー(Carmel Snow)が付けたものだ。彼女はパリにあるモンテーニュ通り30番地のDIOR(ディオール)のオートクチュールサロンに招待された一握りの観客の一人だった。スノーらの報道には、コレクションの成功を左右する(そして売上に直接影響を与える)影響力があった。

オートクチュールは悪名高いほどお高くとまった存在だったが、1960年代初頭、顧客の注文を受けてから作るのではない、店舗販売向けの既製服が台頭したことで、ファッションは民主化され、富裕層や有力なエディター以外にも開かれるようになった。その先頭に立ったのが、パリの気取りなど気にもかけない英国人デザイナー、マリー・クワント(Mary Quant)やオジー・クラーク(Ossie Clark)だった。二人はザ・ビートルズやザ・ローリング・ストーンズの衣装を手がけており、自身のショーも、当時のロックコンサートを思わせる演劇的なものだった。

イヴ・サン=ローラン(Yves Saint Laurent)もまた、オートクチュールから既製服への移行を推進した。1968年5月に資本主義と植民地主義に抗議するパリ学生暴動が起きたことを受け、サン=ローランは「最近の政治、若者のファッションや現在の生き方への反応により、オートクチュールは過去の遺物となった」と宣言した。彼がパリ左岸での若者向けの既製服ラインに軸足を移したことは、当時の世相を反映していた。これは商業的成功にも繋がった。男性用タキシードスーツを女性用に作り変えたサン=ローランの代名詞「ル・スモーキング」は、1966年のクチュールデビュー時には1着しか売れなかったが、パリ左岸の店舗で販売されると飛ぶように売れた。

その後、何十年にもわたりファッション界の寵児であり続けたサン=ローランは、その手腕でファッションショーを近代化した。1976年3月にはインターコンチネンタルパリでバレエ・リュスに着想を得た既製服のショーを行った。それは、50万ドルという、当時としては目の眩むような多額の費用をかけ、初めてヘアメイクチームを起用したショーでもあった(それまではモデルが自らヘアメイクをすることが常であった)。続く1976年10月の既製服ショーでは歌手のグレイス・ジョーンズ(Grace Jones)がオープニングを飾り、281着が披露される2時間半の内容であった。

サン=ローランの後に登場し、1980年代に名声を博したジャン=ポール・ゴルチエ(Jean Paul Gaultier)、クロード・モンタナ(Claude Montana)、ティエリー・ミュグレー(Thierry Mugler)といったデザイナーらもまた、上流ブルジョワジーから距離を置いた。ゲイ解放運動、ポップカルチャー、そしてキャンプの世界観を展開した彼らは、その不遜な態度から “Les Enfants Terribles(恐るべき子供たち)” と呼ばれた。ショーもその気質通り過剰なもので、DIORのような上品なものとは対極をなしていた。

Les Enfants Terriblesの中心人物、マルコム・マクラーレン(Malcolm McLaren)とヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)は、ロンドンのキングス・ロード430番地の破壊的店舗SEXで、パンクロックとファッションを融合させたものを発信した。1982年、二人は、パリのファッションエリート達に交じって自分達の服をパリで披露するという、極めてパンクな行動に出ることを決意した。富裕層のエリートではなくアパラチアの民族衣装やホームレス、ブロンクスの初期ヒップホップに着想を得た、パリのシックを完全に否定する内容の1982年秋冬コレクション “Nostalgia of Mud” は、こうしてパリのど真ん中で発表された。

その頃までには、既製服がオートクチュールを完全に駆逐していた。かつてブランドビジネスの屋台骨であった顧客も、ほとんどデザイナーと接触する機会がなくなっていた(セレブリティは例外であるものの)。その結果、ショーの来場者の構成も変化し始めていた。プライベート顧客は姿を消し、店舗バイヤーが出席するようになった。ニューヨークのシャリヴァリやバーニーズ・ニューヨーク、ロンドンのブラウンズといった専門店が台頭したことで、バイヤーがトレンドセッターとなった。また『WWD』や『VOGUE』といったファッション誌が読者数を増やし、商業的影響力を高めていたことから、ファッション関連メディアの来場者数も増加した。

同時に反体制的デザイナーらによる新たな動きも起きるようになった。1981年には山本耀司と、COMME des GARÇONS(コム・デ・ギャルソン)の川久保玲がパリでデビューショーを行った。ラフでアシンメトリーな彼らの作品は、パリのファッションメディア界の重鎮の多くから非難された。川久保のコレクションはその名も “Destroy(破壊する)” であった。

1990年代初頭にはX世代がパリやカトリーヌ・ドヌーヴ(Catherine Deneuve)よりもシアトルやニルヴァーナに近いファッションを求めるようになったことで、かつて日本人破壊者らが残した印象が改めて力を得るようになった。その後押しをしたのが『i-D』、『BLITZ』、『THE FACE』といった、若者文化志向のインディーズ誌であった。そしてやがて、マルタン・マルジェラ(Martin Margiela)やヘルムート・ラング(Helmut Lang)といったコンセプチュアルなデザイナーがグラマーよりもグランジを求めるX世代の若者らの声に応えていった。

マルジェラは、洋服そのものにおいてもショーにおいても、それまでのファッションの慣例を覆した。彼はジャケットだけでなく、ファッションショーそのものでも脱構築を実現し、パリの郊外にある子供向けの公園や廃駅でプレゼンテーションを行った。座席の序列を入念に計画することをやめ、観客は好きな場所に座るか、あるいは立ち見となった。

かつて完全にフランスのものであったパリ・ファッションウィークも、90年代半ばまでには完全に国際的なものへと変化した。英国や日本のデザイナーが、ベルギー人(アントワープの6人)、ドイツ人のジル・サンダー(Jil Sander)、オーストリア人のヘルムート・ラングと肩を並べてショーを行うようになった。1997年にラングがパリからニューヨークへ拠点を移したことで、ニューヨークもファッションの中心地として注目されるようになった。ニューヨーク・ファッションウィークには、1943年の設立以来、主に米国のデザイナーが参加していたが、ラングはその公式期間ではなく、数週間前のショー実施を決定した。ジル・サンダーと共にミニマリズムの時代を切り開いたラングは、当時最も注目され、模倣の対象にもされたデザイナーの一人であった。その後間もなく、カルバン・クライン(Calvin Klein)もショーの日程を早めることを発表し、ほかのニューヨーク・ファッションウィーク参加ブランドもこれに追随した。ニューヨークはファッション月間の締めくくりではなく幕開けとなり、ウィメンズ・ファッションのスケジュールが再編され、ニューヨークに新たな魅力が加わった。

2000年代初頭のインターネットの普及により、ファッションショーはパリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークの枠を超えて広がった。ブロガー(インフルエンサーの原形と言えるだろう)の台頭である。2009年には、DOLCE&GABBANA(ドルチェ&ガッバーナ)が初めてブロガーを最前列に招待し、リアルタイムでのショーの記録用にノートパソコンまで用意した。スコット・シューマン(Scott Schuman)やトミー・トン(Tommy Ton)など、ストリートスタイルのブログを運営するフォトグラファーらは、ショーの外から現場の様子を撮影し、そこからやがて独自の影響力を発揮するようになった。今ではインターネットに接続できる環境さえあれば、VIPでなくとも、誰もがファッションショーの様子を見ることができる。ブランド側も、雑誌エディターや店舗バイヤーといった仲介者を介すことなく、オンラインで簡単に顧客にリーチすることができるようになった。

スマートフォンの普及と2010年に誕生したInstagramにより、ファッションウィークはさらに幅広い層へと開かれていった。ショーの写真がリアルタイムでアップロード可能となり、ブロガーもそれまで使っていたウェブアドレスの延長としてInstagramを活用し、オーディエンスへのリーチ速度を上げた。またInstagramにより有名エディターがブランド化され、出版物そのものよりも強力な存在となることも珍しくなくなり、そこから新たに誰がファッションに影響力を持ち、利益を得るかという権力闘争が巻き起こっていった。

ファッションウィークの変貌は万人に歓迎されたわけではない。2013年には著名批評家、スージー・メンケス(Suzy Menkes)が『ニューヨーク・タイムズ』紙に、ブロガーやストリートスタイルのシーンを痛烈に批判する内容の記事「The Circus of Fashion(ファッションのサーカス)」を寄稿した。メンケスはこの記事で反発を買ったが、「ショーの周囲で巻き起こる騒ぎが、厳戒警備体制のテント内で行われるショー自体と同等に重要視されている」という指摘は、今後ますます事実となるだろう。

10年以上前にメンケスが「サーカス」と呼んだ現象は、今も膨れ上がり続けている。ファッションウィークへの出席を、カルチャーの世界で注目を浴び続けようとするラッパー、俳優、スポーツ選手と、あらゆるセレブが必須と見なしている。ブランドはショーのVIP招待客、インフルエンサー、セレブリティに衣装を提供し、フォトグラファーに報酬を支払ってその姿を撮影させる。ファッションエディターやバイヤーは、もはや優先順位の低い存在となっている。代わりに最前列を埋め尽くすのはブランドメッセージを批判や分析なしに拡散するインフルエンサーだ。丹精込めて作った洋服を見ずにショーを録画しているような来場者を目にすれば、10年前のデザイナーであれば、さぞ嘲笑ったことだろう。それが今日では、ショーの録画をしなければ、ブランドから望まれる仕事をしていないことになる。

時代は奇妙な形で一周回ってもとに戻ってきている。オートクチュール全盛期から数十年が経ったが、ファッションショーが今でも、ブランドが消費者に向けてメッセージを発信する手段であることに変わりはない。ファッションショーは昔から仲介者を経由して伝えられるものであったが、今はさらにその傾向が強まっている。かつてのクリスチャン・ディオールには予想し得なかったほどに、その大半が広大な遠隔地にいる現代消費者に向け、携帯電話のカメラを通し、配信されている。リアルタイムで伝わる一方で、デザイナーから提案されているものに対して熟考するという重要な要素が失われている。

筆者は2015年冗談半分に、いずれファッションショーもポップコンサートのようにスポーツスタジアムで開催されるようになるだろうと宣言した。その1年後、カニエ・ウェスト(Kanye West)がマディソン・スクエア・ガーデンでYEEZY(イージー)を盛大に発表し、映画館でもその様子をライブストリーミングした。今後、ファッションショーとエンターテインメントの垣根はさらに低くなっていくことだろう。我々は今、エンターテインメントとスペクタクルの文化の中に生きている。ファッションウィークへの参加が、同胞意識と確執のせめぎ合う独自の組織への入会を意味するような時代は終わった。今は、見たいと思う誰もがファッションショーの観客となり得る。大手ファッションブランドは既に、ポップスターのパフォーマンスやセレブ招待客を交えたアフターパーティーで話題を作り、時には服自体がいまひとつであったとしてもそれを巧みに隠す、という形でファッションショーを再構築している。いずれファッションショーに有名司会者やCMが付いたり、アカデミー賞やスーパーボウルのようにテレビ放送されたりする日が来るだろうと予測しても大それたことではないだろう(その方向性は既に見えてきているとさえ言える。2024年パリでの「VOGUE WORLD」の “ファッションショー” も、ランウェイというよりも既にテレビ番組のようであった)。ただ、そんな未来が到来する頃には、ファッションジャーナリズムから引退していたいと、筆者自身は願わずにいられない。

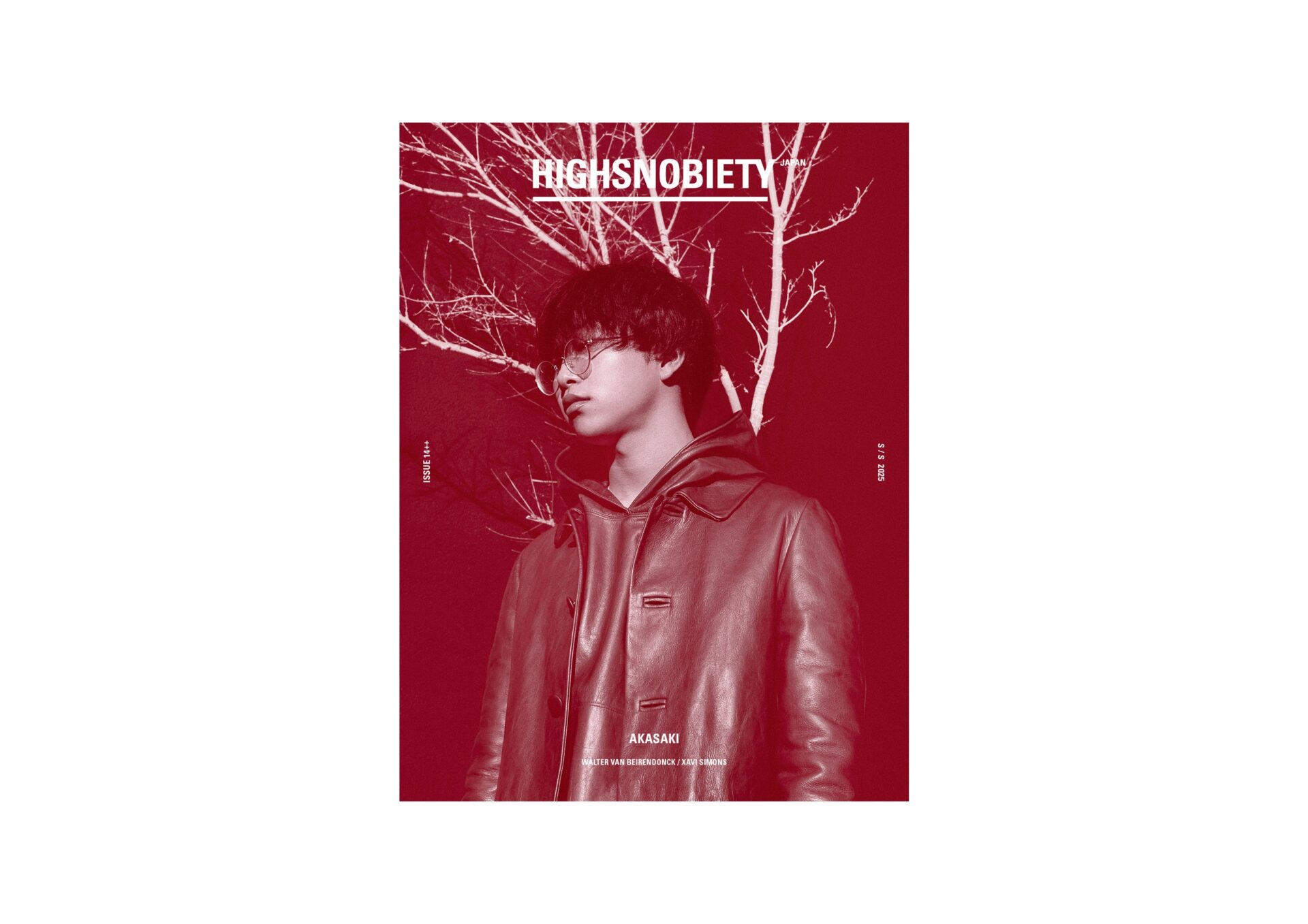

※本記事は2025年4月に発売したHIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE14++に掲載された内容です。

【書誌情報】

タイトル:HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE14++:AKASAKI

発売日:2025年4月15日(火)

定価:1,650円(税込)

仕様:A4変型

◼︎取り扱い書店

全国書店、ネット書店、電子書店

※一部取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。

※在庫の有無は、直接店舗までお問い合わせをお願いします。

購入サイト:Amazon、タワーレコードオンライン、HMV & BOOKS online、セブンネットショッピング

- WORDS: EUGENE RABKIN

- TRANSLATION: AYAKA KADOTANI