若き才能が産まれ続ける場所、東京ファッション・ウィーク

ファッションファンなら誰でも外せない街、東京。そこは無限とも思えるほどのショップやブランドが見出される日を待ち詫びるファッションの楽園だ。80年代初頭、西洋の堅苦しい美の基準を拒んだ三宅一生、川久保玲、山本耀司がファッションを覆して以来、東京は絶えずインスピレーションと創造性の源として注目され続けてきた。

そんな前衛的デザイナー3人の後にも、東京は、高橋盾のUNDERCOVER(アンダーカバー)、宮下貴裕のNUMBER (N)INE(ナンバーナイン)とTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.(タカヒロミヤシタザソロイスト)、そして中村ヒロキのvisvim(ビズビム)と、粒揃いのブランドを輩出してきた。

しかし熱い期待は恵みと同時に重荷にもなる。東京は果たして、チトセ・アベ(阿部千登勢)のsacai(サカイ)や二宮啓のnoir kei ninomiya(ノワール ケイ ニノミヤ)のような優れたブランドを生み出し続けることができるのだろうか?

それを確かめるべく、2024秋冬東京ファッション・ウィークに足を運んだ。

東京を訪れるのは6度目。過去2回も東京ファッション・ウィークの時期の訪問ではあったものの、じっくりと味わうことができたのは今回が初めてだった。日本のファッションデザイナーは、世界を舞台に活躍するグループと、日本で成功することに満足するグループの2つに分かれるように思う。

前者は、Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト)の山本や、COMME des GARÇONS(コムデギャルソン)の川久保に続く、困難ながら輝かしい足跡をたどるグループ。良くも悪くも、パリでのショー開催がファッション界の頂点であることは今も変わりなく、そこで成功を収めた日本人デザイナーは日本国内でも広く評価される(そして商業的にも成功する)。

阿部潤一のkolor(カラー)や森永邦彦のANREALAGE(アンリアレイジ)などは欧米市場参入には苦戦しているが、パリでショーを行うことで、日本国内では箔のつく存在となっている。

一方、機能的なミリタリー&ワークウェアをベースにしたレディースウェアで、2013年以来、日本で絶大な人気を誇るHYKE(ハイク)のようなブランドもある。HYKEとTHE NORTH FACE(ザ ノース フェイス)やadidas(アディダス)とのコラボレーションは、Supreme(シュプリーム)の新作発売に相当する熱狂をもって迎えられる。そんなHYKEだが、欧米進出には消極的であり、日本国内市場に集中している。

過去50年間、東京はファッションの都としての地位確立を試みてきたが、地理的な距離が常に弊害となってきた。しかしその遠さがある種の利点にもなりつつある。遠さこそが、コアなファッションファンを惹きつけるようになってきたためだ。

東京は今、ロンドンやニューヨークでは買えない逸品を発掘しに訪れる場所となっている。あらゆるものがインターネットで簡単に見つかる時代、新たなブランドを探す感覚は特に貴重だ。そんな今の時代においても、東京にはまだ発見がある。

東京ファッション・ウィークはコンパクトな祭典だ。誰もが顔見知りといった雰囲気で、会場も中心部(東京という広大な大都会に中心があるという概念があるとすればだが)にまとまっており、ショーもほぼ時間通りに始まる。

会場間の移動に半日は取られ、ショーに参加するだけでも城を攻めるような気分になるパリやニューヨークとは正反対だ。

東京でもほかのファッションウィークの場合にはインフルエンサーがインフルエンサーの仕事をし、フォトグラファーが入念に作り込まれた「ストリートスタイル」の写真を撮り、セレブリティが着飾って登場するという光景が見られる。

東京ファッション・ウィークは全てが人間的規模で行われ、イライラがないことが特徴だ。

TFWで最初に見たのはHIDESIGN(ハイドサインと発音)のショー。会場は渋谷ヒカリエだった。多くのショーやプレゼンテーションの開催場所だが、振り返ってみると、特に気に入った会場だった。

HIDESIGNは、従来の意味でのファッションブランドではない。制服のデザインを本業としていた工業デザイナー集団が徐々にファッションへと活動内容を変えてきたブランドだ。

テックウェアファンなら誰もが知る通り、日本は最高のテックウェアやワークウェアを求める者が行き着く先だ。HIDESIGNのグレースケールの力作はまさにそれを立証していた。ハイテクウェアの原形を極限まで追求し、ルーシュや、背中の部分にバックパックが収納できるパーカーなど、予想外の見事なディテールを盛り込んでいた。

HIDESIGNはTFWの中でも異端児的な存在だ。ほかのショーはほとんど、まだブランドとして完全に確立されていない若手デザイナーによるもの。各世代のデザイナー、クリエイターに、独自のクリエイティブ言語を見つけるための実験的試みが許されている。しかし、だからといって、既に飽きられている流行を再利用するのが良いというわけではない。

神谷康司が自身のブランドKAMIYA(カミヤ)で発表したメンズウェアはかつての渋谷ストリートへのオマージュだったが、オーバーサイズのアシッドウォッシュジーンズにビッグパーカーといえばこの10年徹底的にBALENCIAGA(バレンシアガ)化され尽くしてきたスタイルであり、ここで改めて見ても、もはや元祖感や本物感を覚えることはない。

レディースウェアに関しては今回、Chika Kisada(チカ キサダ)やKANAKO SAKAI(カナコ サカイ)といったブランドで透け感のある素材使いが多く見られた。

一般にあまり肌の露出度の高くない日本でこうしたものが登場することは珍しく感じられたが、ヌーディーさを取り入れることは現在のトレンドでもあり、新世代の日本の女性はその点に今後、寛容になっていく可能性もある。

トレンドといえば、TANAKA(タナカ)やMIKAGE SHIN(ミカゲシン)といったブランドでは、男性モデルが腹部を露出したり、透け感のある素材のスカートを穿いたりと、ジェンダーの流動性も多く見られた。しかしランウェイのルックを見るだけでは、これらデザイナーがジェンダーに対する自らのスタンスに誠実にこうしたものを発表していたのか、それとも単に流行に乗っているに過ぎないのか、その判断はつきにくいと言えた。

いずれのデザインも、それ自体は問題ではない。確かな腕にかかれば輝きを放ち得る内容だ。ただ、今回はその実行の質が不足しているケースが散見した。

AKIKOAOKI(アキコアオキ)のショーは一時の流行ではなく機能として透け感を扱っており、衣服の扱い方を熟知したデザイナーによる堂々の見事なコレクション、ショーと言えた。こうしたところと比較すると、そうでないブランドの貧弱さがより顕著になる。

AKIKOAOKIのカットとプロポーションには匠の技が光っていた。臆すことなきフェミニンなエレガンスの表現も、不誠実な模倣が横行するY2Kファッションの時代において新鮮に感じられた。

AKIKOAOKIのショーに続いて行われた村松祐輔と関口愛弓のMURRAL(ミューラル)のショーは、脱構築をエレガンスに帰着させていた。

ショー間の移動を共にしたあるファッションコメンテーターは「若いデザイナーが普通に良い服を作ってくれればいいのにと思うことがある」とため息をついていた。

そんな思いに応えるかのように、まさにそれをやってのけたのがHARUNOBUMURATA(ハルノブムラタ)だった。JIL SANDER(ジル サンダー)で研鑽を積んだ村田晴信のデザインはエレガントで大人らしく、自信に満ちたもので、ミニマリスト精神を持ちながらも、いわゆる(正直、退屈な服であることが多い)クワイエットラグジュアリーからは一歩進んでいた。

SHINYAKOZUKA(シンヤコヅカ)のショーではまた別の種類の自信が感じられた。今日活躍する全てのファッションデザイナーにとって最も重要な要素である世界観の構築を、小塚信哉は強みとしている。

オリジナルグラフィックを使ったものなど様々な生地の遊び心豊かな組み合わせ、スタイリング、ドローイングを展示した青い部屋でのプレゼンテーションと、随所にその点がよく表れていた。

プレゼンテーションといえば、前回東京ファッションアワードを受賞したKota Gushiken(コウタグシケン)の、コメディショー形式によるニットブランド最新コレクション披露もあった。

男性芸人2人と女性モデル2人がステージ上で軽妙な掛け合いをしながら、ラックに用意された洋服を試着していくというショーであった。

日本語こそ一切分からない筆者だが、洋服の見せ方という意味で新鮮さを感じた。やはり笑いには人の輪をつくる力がある。

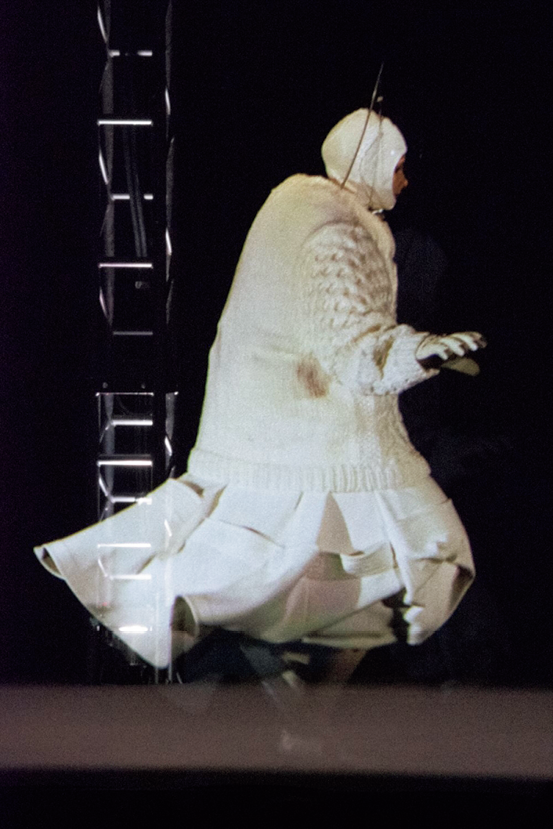

筆者の東京ファッション・ウィークは、最終日もまた上々であった。この1年、デザイナーの大月壮士を追いかけてきたが、今回のショーでは彼の作品への関心がさらに深まった。大月の着想源のひとつとなっているのは伝統的な和服。それを独自の方法で現代化するのが彼の持ち味だ。

彼は、山本耀司やラフ・シモンズ(Raf Simons)の足跡をたどる人物なのかもしれない。今回のコレクションでも、オールブラックルック、ルーズなシルエット、そしてケープ使いと、彼らの影響が色濃く表れていた。

東京ファッション・ウィークは毎回最後に見せ場をつくる。今回の目玉はANREALAGEのメンズウェアデビューだった。デザイナーの森永邦彦はLVMHプライズにノミネートされた人物で、高度なテクニカルレディースウェアと、感光性素材を使った実験的デザインで知られる。

森永は、90年代後半のフセイン・チャラヤン(Hussein Chalayan)のように、パリの観客を魅了し続けるファッション界屈指の逸材だ。ただ、メンズウェアデビューはやや精彩を欠いた。

ボタン尽くしのスーツなどに見られた素材使いや構築テクニックは、ANREALAGEがトップブランドと戦えるブランドであることを示していた。しかしCOMME des GARÇONSやkolorといったほかの日本人デザイナーの要素が多く取り入れられすぎており、詰め込み過多の感があった。

しかし森永ほどの逸材であれば、遅かれ早かれ独自の表現を見出すに違いない。

東京ファッション・ウィークで見られるのは、東京の持つファッションの潜在力の表層程度に過ぎない。プレゼンテーションをデジタルのみとするブランドや、そもそも何も出さないブランドもあるためだ。常連参加者のニック・ウースター(Nick Wooster)も日本のファッションプレスのインタビューで述べていたが、現場は東京のショップである。

筆者が熱心にフォローしているHYKEとTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.の2ブランドも東京ファッション・ウィークでショーを行わなかった。

とはいえ、1週間で見たものを振り返ってみると、東京が若い才能の生まれ続ける屈指の熱きファッション都市であり続けているということは間違いなさそうだ。

※本記事は2024年8月に発売したHIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE13に掲載された内容です。

-768x1024.jpg)

【書誌情報】

タイトル:HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE13 ENHYPEN

発売日: 2024年8月16日(火)

価格:1,650円(税込)

仕様:A4 変形版

※表紙・裏表紙以外の内容は同様になります。

◼︎ 取り扱い書店

全国書店、ネット書店、電子書店

※一部取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。

※在庫の有無は、直接店舗までお問い合わせをお願いします。

- Words: Eugene Rabkin