HOW TO DRESS MATURE.

反抗の服、成熟の服。

何かゲームをしているような気分だった。まるで「MASH」(将来を予測するゲーム)をやっているみたいに。子供はいない。車は2010年式のスペシャライズド・ヴィータ(女性用ロードバイク)。職業は雑誌アシスタントで、年収は2万7,000ドル、福利厚生なし。ペットもいない。夫は、私を嫌っていた恋人だ。

MASHでは、一番「いい人生」を手に入れた人が勝ち。私はもちろん違った。22歳で、いつもどこか汗臭かった。友人達はファーマーズマーケットで働いたり、撮影現場のアシスタントをしたりと、ロマンチック・コメディの登場人物みたいな仕事をしていた。私にもそれっぽい仕事はあった。『VOGUE』誌で、クリエイティブ・ディレクターのサリー・シンガー(Sally Singer)のアシスタントをしていたのだ。ワールドトレードセンター25階の、秘書達が並んでタイプを打つような一角に座り、Googleカレンダーを凝視したり、1993年の『ザ・ニューヨーカー』の記事を読んだりするのが日課だった。一度だけチャイナタウンで金のチェーンを買いに行ったこともある。出勤すると、外で「9.11はユダヤ人の仕業だ」と叫ぶ陰謀論者が立っていることもあった。最高の人生ではなかったけれど、退屈だけはしなかった。

若い頃というのは、自分についての物語を作り上げる時期だ。私の場合は、少し荒れた郊外での生活から抜け出した、という物語だった(両親は愛情深く、育ったニューヨーク州北部の小さな町は本当はとても美しいのだけれど)。10代の頃はパンクのライブによく行っていたと人に話していた(実際には行ったことなんてなく、家族共用のデスクトップPCでパンクを流していただけ。2010年代初頭の話だ)。その頃の私は、ブルックリンに住む「女の子」。週末には面白いことをしている。職場の誰も、私の週末がどれほど「刺激的」か想像もつかなかっただろう。実際には、どうしようもないバーか、もっとどうしようもないパンク会場で時間を潰していただけなのに。

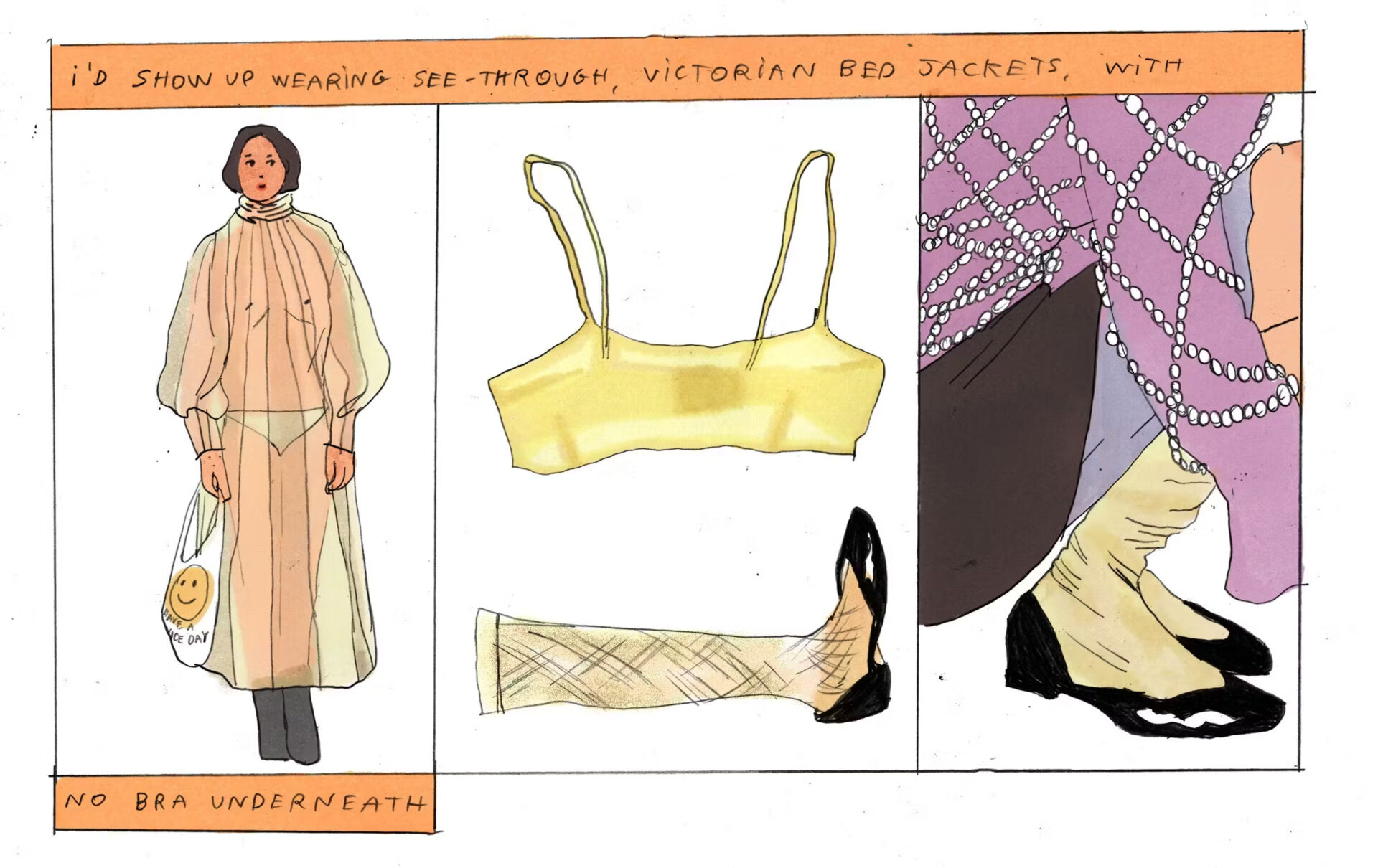

私がそうした思いを表現した手段は「服」だった。つまり、内面の混沌に釣り合うように、見た目でも「イカれてる」自分を演じて職場に現れることで、そのゲームに加わっていたのだ。自分にちょっとした評判があることも自覚していた。例えば、ブラなしで透けるヴィクトリアン調のベッドジャケットを羽織って出勤したり、真っ赤な教師風のロングドレスにストリッパーのヒールを合わせたり。LAURA ASHLEY(ローラ・アシュレイ)のドレスを着て、みんながやるより2年も早く原理主義カルトの信者みたいな格好をしていたこともある。プロムのドレスを引っ張り出してきたり、ゴミ箱から拾った少年サイズの青いハイウエストパンツを穿いたりもした。スウェットにホットパンツ、その上にドレスを3枚重ねた日もあれば、ギンガムチェックの部屋着にオレンジとピンクのネイリスト用ジャケットを羽織っていたこともあった。

同僚達はきっと、私のことを「少しイカれてるけど、悪い感じじゃない」と思っていたのだろう。どこか優しい目で見てくれている、そんな気がしていた。まるで毎日オーディションを受けているみたいに。いや、今思えば、本当に毎日オーディションを受けていたのだ。私は役を演じていた——他人が望んでいると思い込んだ「女の子」を。そして何より、服をセクシーに見せたいとは思わなかった。プロムドレスを着たり、ロングスカートの上にさらに2枚重ねたりしていたのは、かわいく見せたいからじゃない。無骨でいたかった。異形でありたかった。

『VOGUE』で働いたのは10カ月ほどだった。仕事を辞める頃には彼氏にも別れを告げられていた。それまで放っておいた強迫性障害の治療を始め、家族が船の事故で死なないように——そんな理由でドアノブを8の倍数だけ叩く癖もやめた。その頃の私は、オンラインで出会った既婚カップル達と「豊かで意味のある」性的体験をしていた。日記にその「豊かで意味のある体験」を書きつけるやいなや、彼らの名前はもう思い出せなくなっていた。

別のファッション誌で働くことになった。あるときは、上司がヨーロッパのファッションウィークに出張していて、なぜか私が彼のモーニングコールを担当する羽目になった。午前3時に起きて、32歳でiPhoneを持つ男を起こすために。またあるときは、彼のアパートで窓拭き作業員のチームを監督させられた。リベラルアーツの大学では教えてくれなかったスキルだ。彼はいつも私の仕事を「出来が悪い」と言った。やがて私は解雇され、それを機に全て終わりにしようと決めた。雑誌の世界を離れたのは、これといった出来事があったからではない。ただ、自分には「次の幕」があると感じていたし、それは白い四角の上にブーツをPhotoshopで合成するような仕事ではないと分かっていた。

今、29歳になって、ようやく初めて自分に自信が持てるようになった。人によって「スタイルに自信を持つ」とは、何か突飛なことに挑戦することかもしれない。でも私にとってそれは全く違う——「少し普通に見えること」。どこか落ち着かないけれど、不思議とほっとする感覚だ。

もうスカートを3枚重ねて穿くことはない。服が自分にどう映るか、着心地はどうか、それが気分にどう影響するかを大事にしている。だからといって、スタイルが退屈になったわけでも、ミニマリズムを受け入れたわけでもない。今でもひとつのコーデに3つの柄を合わせることもあるし、7年前と同じ透けるヴィクトリアン調の服も着る。ただ今は、それらをもっと意識的に、丁寧に着ている。それが心から自分を幸せにしてくれるからだ。

メディア業界を離れた後も、かつての上司サリー・シンガーとは連絡を取り合っていた。そしてあるとき、私は彼女に尋ねた。どうして私は、あの頃のような服を着なくなったのだろう、と。

ソフィー・ケンプ(Sophie Kemp):今、自分のスタイルについて書いています。22歳で『VOGUE』に勤めていた頃は、毎日ふくらんだヴィクトリアン調のベッドジャケットを着て出勤したり、スカートを何枚も重ねたり、ゴミ箱から拾ったブラウスを着たりしていたので、あの頃からどう変わったのかを振り返っています。

サリー・シンガー:そうですね。あなたはもともと折衷的でロマンチックな服の好みを持っていて、その衝動は様々な形で現れるものだと思います。コロンビア大学に通っていた頃は、少し違う装いのペルソナを自分の中に作っていたのではないでしょうか。それも『VOGUE』のときと同じように、自分がいた環境の「当たり前」に対して直角に立つようなスタイルで、あなたは常に目立たないように装いながらも、同時に目立っていた。あるいは周囲とは少し距離を置いていたのかもしれません。今は以前ほど皮肉っぽくはないのかもしれませんね。

成長すると、スタイルへの向き合い方から皮肉が薄れていくのだろうか。多分、そうだろう。皮肉も演技性も、結局は同じものだ。ファッションの世界を離れた直後、私は知人全てから疎外された少女を主人公にした小説を書き上げた。実際、その本を書き終えるまでの人生のほとんどを、知り合い全員から疎外されているように感じながら過ごしていた。小説を書くことで、何かを祓い清めたのだ。書き終えたときには、もはや常に疎外感に苛まれることはなくなり、スタイルへの向き合い方も自然と変わった。

もう、人を苛立たせるような服を着たい衝動はなくなっていた。自分自身が、もうそんなに苛立っていなかったからだ。その代わりに訪れたのは、「美しい時期」だった。船の上で暮らす人のように装いたいと思った。磁器人形のように着飾りたかった。プリファブ・スプラウト(Prefab Sprout)を聴きながらマンハッタン橋を自転車で渡る人のように。他人の目を気にせず、一人でいることも恐れず、自分を幸せにするものを知り、創作を続ける人のように。私はもう、大丈夫だった。本当に、大丈夫だった。

自分のことを語るのは、こうした経験が私だけのものではないことを伝えたいからだ。友人達が成長していくのを見てきたが、みんな少しずつ角が取れ、より丸みを帯び、自信を持つようになった。それぞれが自分らしい美しいスタイルを築いていく様子を目の当たりにしてきた。そして、多くの場合、それはインターネットに頼らず自然に起きている。少し大人になり、少し落ち着いてくると、全てがより直感的にできるようになる。

私は、気分が良くなるブランドの話はしないし、ファッションを3つ変えて悟った気分になった話もない。何かに1000ドルも使ったわけではないし、特定のデザイナーの特定のアイテムを買えば自動的に気分が変わるなんて、現実的ではないと思っている。私はTikTok世代には少し年を取りすぎているし、5年間Instagramもやっていなかったので、服に関するアルゴリズムがどう動くかを完全には理解していない。

確かに、もしニューヨーク市を『メン・イン・ブラック』の大理石に置き換え、虫眼鏡で覗いたら、多くの人が自分の肌に落ち着かないでいるのが見えるだろう。長屋アパートの台所に座り、友人が頭を剃るのを眺める22歳の若者。ブッシュウィックの、ほとんどマスペス(ニューヨーク市クイーンズ区にある地区)のような地域で、服を量り売りで買う23歳の若者。何かを試す術は知っていても、どうあるべきかを知らない若者達。そしてそれこそが、大人になった今、私が学んだことだ。良いスタイル、服を着て心地良く感じるということは、自分がどうあるべきかを理解することに尽きる。誰かに言われたからでも、指示されたからでもなく、ただ「これでいい」と感じられること。自分でそう感じられることこそが何より大切であり、私はそれを確信している。

- Words: Sophie Kemp