RYOSUKE MISAWA

アーティスト・三澤亮介:壊すことで、触れられるものがある。

アーティスト・三澤亮介の創作には、いつも「なぜ自分はこれを作るのか?」という根源的な問いが流れている。その始まりは、2歳の頃、福井の親戚の家、初めて一人で過ごした夏の記憶に遡る。心細さと静けさの中、カーテン越しの光や庭の草木の揺らぎが、妙に美しく感じられた。言葉にならないその感覚が、今もなお彼の創作を導いている。絵を描き、ダンスを学び、広告業界に身を置いた後、再びアートの世界へ。自身の記憶、父の撮った写真、そしてAIなど、あらゆる媒体を通じて「美しいもの」を探し続けている。

だがその美は、単に整ったものではない。彼が「壊す」と語るプロセスには、破壊ではなく発見の意味がある。写真を分解し、他者の絵画や記憶を組み合わせて再構成することで、かつて触れられなかった感情や風景に手が届くようになる。壊れたからこそ見える輪郭、断片から立ち上がる新たな像。自身の未熟さや孤独すらも受け入れながら、マーケットの要請とは異なる “純度の高い” 表現を目指している。

彼の創作は、自己の修復でも、単なる回顧でもない。揺らぎの中で何かをつかみ取ろうとする行為そのものが、ある種の生き方の表明だ。美しいものを見たい。その衝動は、壊しながらも手を伸ばし続ける、切実な欲望のかたちである。

——この作風に至った経緯について聞かせてください。

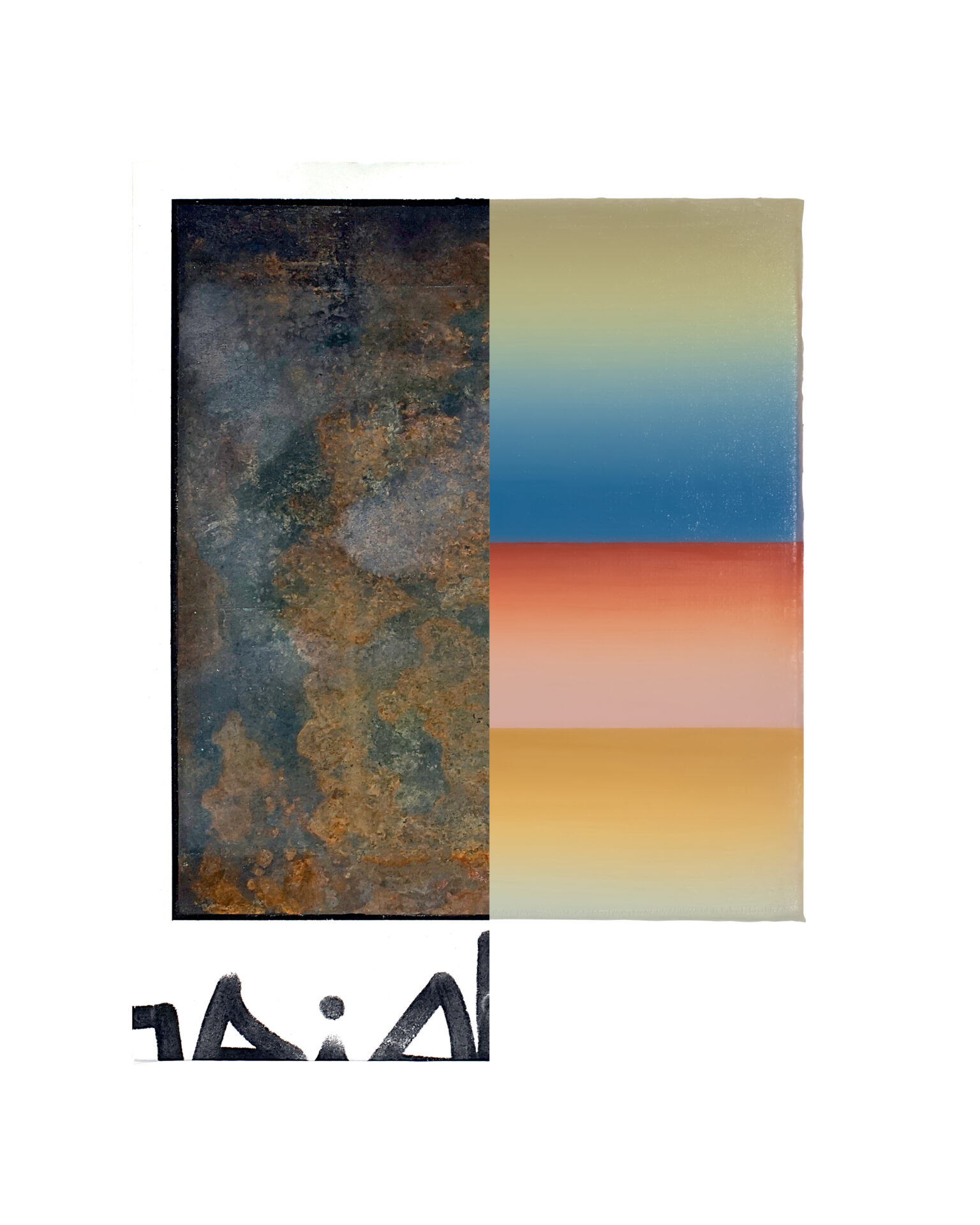

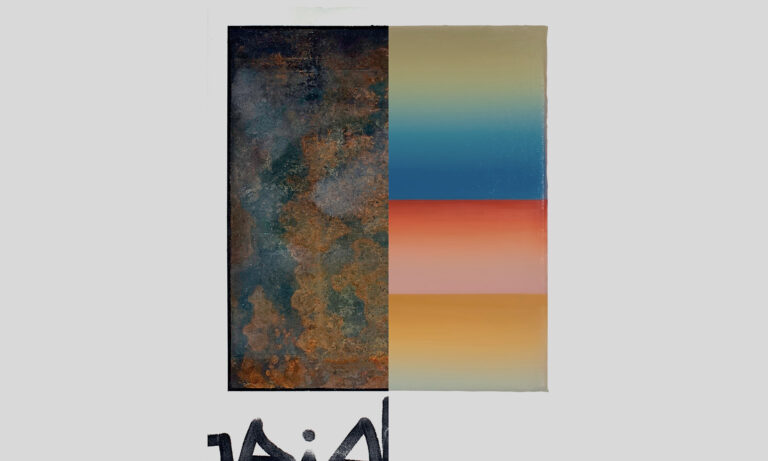

初期の頃は結構カラフルな作品を作っていました。また、もっとシンプルな太陽だけの作品や、割とグラフィックっぽい作品から入っていきました。元々、写真を撮っていたことがあって、その流れからデジタル作品を最初に作っていて、自分で撮ったものを壊したり、ほかの人が作ったものをどんどん壊すようになっていきました。例えばこれは、自分の幼少期のスナップ写真を実家から取り寄せて、それをデジタル上で壊して作った作品です。

——これはどういった内容の写真ですか?

地元が福井県なんですが、2、3歳ぐらいの頃に父が遊園地で自分を撮影したスナップ写真で、それを解体して作りました。

——どういう風に解体していきますか?

トーマス・ルフも使っている言葉ですが、マニピュレーションと言って、デジタルソフト上の解体だったり、歪ませるツールで、ピクセルを動かしていき、混ぜ合わせて作っていく感じです。コラージュではないです。

——これは一枚の写真なんですね。

はい、完全に一枚の写真から作っています。写真も絵画も、デジタルになった瞬間に振れるのが面白いなと思っていました。絵の具を落としてキャンバスにラインをつけた瞬間に定着していって、基本的には振れなくなるんですが、デジタルにすることによって、それがまるで絵の具の状態に戻っていくように、ぐちゃぐちゃって振れる。時間を止めて、記録しているはずのものが動き始めるのは面白いと思って。逆行するというか。

——そこに面白さを感じる人は少ないと思いますが、ご自身の背景に関わるものがありますか?

物理的に壊すってことではなくて、人生の中で積み上げたものを、リセットしちゃうみたいなことを結構好む性格ではあります。ちょっと前後しちゃうかもしれませんが、広告の仕事をしている時期があったり、写真を売っている時期があったり。その前、実は一番長くやっているのはダンスだったりするんですが。

——それは初耳です。

いろんなことをやって、全部やめて、みたいなことを結構繰り返していて。でも、その中から拾ってきたエッセンスで次を作っていくみたいなのが好きで。それは結構作品にも影響しているんだと思います。やっぱり隠せないですね。人間性みたいなことが出ちゃう。でも、それが綺麗だと思っちゃうんです。美しいと思います。

——手放すよりももっと強い力学的なものがあります。

そうですね。多分、美しいものを探しているんです。美しいものを見たくて美しいものを探していて、今はアートの中にあると思って探しています。それを振り返ると、やっぱり小さい頃に戻っていくのかなと思います。

——小さい頃は何が美しいと思っていましたか?

小さい頃は別に何か作ったものが美しいというより、環境的な要因が大きいと思って、必然的にそうなってしまう中で見つけることが面白いと思っています。母は、自分が生まれた1年後くらいに癌になって、しばらく入院している時期があったんです。そのときに父の仕事が忙しくて、半年ぐらい親戚の家に預けられていました。1歳半か2歳くらいのときですね。それが小さい頃の最後の記憶なんですけど、預かってもらっていた先が福井県の中でも結構田舎で、夏の時期にお留守番しててって言われて、ミニマルな部屋でカーテンに揺れているお庭が凄い綺麗だったんです。そのときに、子供ながらに不安を感じていて、母と会えなくなるんじゃないかとか、父が忙しくて会いに来られなかったので、このままずっとここにいるんじゃないかと、2歳ながらにぼんやりと恐怖を感じていて。でも、そういうときに物理的に知らない家で一人になったときに、その光景が美しいと思ったんです。何もない場所にいる気がして、地球から外れるみたいな感覚がして。それを「綺麗だった」っておばさんに言ったんです。おばさんは何が綺麗だったか全然気づいていなかったんですけど(笑)。このくらいの頃から、自分が美しいと思っていることを見つけられたら怖くないというか、自分を存続させていけるんだという感覚がありました。

——一番最初に見つけたのはダンスですか?

一番最初は絵を描いていました。でも、小学校に入ってから一気に絵を描かなくなりましたね。ダンスは中学校に入ったとき13歳くらいから23歳までやっていました。

——それから広告代理店に就職したのですか?

はい。でも、広告代理店に行きたかったわけではなくて。父親にもよく言われていたのですが、自分は間が結構悪いんですよ。ぼーっとしているというか、コンプレックスでもあるのですが、いろんなことを一気に考えられないというか。

高校2年生のときにダンスで食べていけないってことに気づいたときに、人生のタイムリミットが来ている気がして。小さい頃から大人になるって、体感しているよりも早いじゃないですか。みんないろんな夢を持っているのに、もう感覚が全然合いませんでした。しばらく家に引き籠もっていたんですけど、そのときに映画を観るようになって、映像ってかっこいいと思い、最初は趣味で映像とダンスを続けられたらいいなと思ったのですが、立教大学に映像身体学科という、映像学と身体表現を学ぶ学科があったので、ここなら面白そうな人に会えるかなとか、自分も近いことができるのかなと思って、ちょっと環境を変えてみようかなと思って行きました。

そこでダンスも続けながら、映像や写真を勉強していましたが、映画が面白くなっていました。家で映画を観て、友達と話していたら、もう5年生になっちゃっていて、また乗り遅れちゃったと思って。映画が好きだったので、映画の会社に入りたかったんですが、新卒をとっていなかったので、近そうなところで広告代理店に入りました。

——以前会ったときもお話ししたと思うのですが、作品の文脈がしっかりあって、広告代理店のエッセンスを感じました。代理店はマーケティングがメインだと思いますが、ピュアなアートというよりは、市場を分析して、そこにあてていく作品の作り方だと思っていました。でも、そうじゃなかった。

マーケット中心には描けないです。生きていけるのかなって不安ですけどね。でも、考えられないんです。行き当たりばったりなんです。市場にどう放り込むかは、ギャラリーや、絵を扱うマーケットの方が考えることだと思います。それを同時に考えられているのが村上隆さんのような方だと思います。アーティストでありながら考えられている。でも、自分はそれこそ代理店っぽく言うと「HOW」よりも「WHY」、「なんでやるのか」を大事にしていて、美しいと思うものとか、自分が見たいものを作りたいと思っています。そういった意味では、それが最終的に結果的にマーケットに反映されたらベストなんですが、来たるべき日が来ると思います。

——自分がやりたいものを作っているのか、マーケットを考えているのかをアーティストやデザイナーにはいつも聞いていますが、基本的にみんな両方だと答えます。特にファッションの方は、ビジネスありき、ものを売らなきゃいけないので。

100ゼロです。

——自分のやりたいこと中心で、ピュアですよね。

ピュアなのかは分かりませんが、結構ロマンチストだとは思っています。結構、運命を信じちゃっているタイプなんですよね。自分がうまくいかなかったときは、そこに呼ばれていないタイミングだと思っていて。だから、自分がみんなよりタイミングが遅れるのもそういうことだとどこかで信じているというか。あまり後先考えずにやってしまいます。

——広告代理店にいたときの経験からですが、自分が何をして、会社のためにどうしたいかというよりは、クライアントを説得するためにどういう材料を揃えようかというやり方なので、アーティストとは真逆だと思います。自分のやりたいことや好きなことがビジネスになってマーケットが耕されていくことは私の理想とするところでもあります。今は100ゼロっておっしゃっていたので、完全に自分がやりたいことができていて、あとは社会がついてくればいいですよね。

そうですね。マーケットから逃げていると言われたらぐうの音も出ないんですけど(笑)。ぐうの音も出なくてもいいかなと思っていて。ただ好きで描いて「どうですか?」って言っているつもりではなくて、一応自分なりにこういう流れがあって、その結果で売れる、売れないのはもう別の話。でも、そういった意味では少しマーケットっぽい視点が入っているのかもしれないですね。自分で説明ができるように考えているってことは、思いついたまま、ぐじゃぐじゃに描いているというわけではないので。

——そのプロセスについて聞かせてください。

これは油絵で描いていますが、初めてAIで作りました。AIと作ったのは自分で描いたこの人の一部をAIに描かせて、パブリックドメインになってデジタル化されている中世絵画を繋げると、AIと昔の絵画が混ざっていく、という作業を部分部分で繰り返すんです。

——繋げるというのは?

例えば、最初の形は自分で描いて、それを取り込んで右下の部分をAIに同じ年代で描かせるんです。

——例えば、左肩部分の30センチ四方くらいのところをAIにその時代のものを描いてって言うと、そういう風になるってことですか?

そうです。それを生成させて、全く同じ時代の本当にあった絵画のデータを一部持ってくる。そうすると、AIが作ったもの、本物が出来ます。それをもって、あとは自動的にその洋服を作らせることを繰り返して、実際にあった絵画とそれを模倣してAIが作った絵画を組み合わせて人の形をはめてく。それを最終的に下書きとして自分で塗っていきます。だからAIと過去のアーティストと自分の共作の作品です。

僕は自分の視点があまり信頼できなくて。僕は美しいと思ったものをあまりうまく残せない人間で。センスがないってことだと思うんですが、それであまり自分のこと信用していなくて。なので、最初は人の作ったものとかを壊すとかいうことをしています。そこから過去の作家と繋がれると思って、絵画データを使い始めて、コンピューターが作り出したものだったら極限的に自分と離れているなと思って、AIを使ったって感じです。その流れがありました。

——父親が撮影した遊園地でのスナップ写真を選んだ理由は?

今は距離があるのでうまく喋れないんですが、父親が好きなんです。理由は分かりませんが、真面目に生きてほしかったのか、自分の生き方が嫌だったと思うんです。でも、僕も次に進みたかった。自分の中の父のイメージは、優しく僕を見ているイメージで止まっていたのですが、アーティストとして生きていくと言ったときに、最初勘当するって言われたんです。でも、やるしかなかったので、そういった意味で超えて、壊して、作品にして進んでいくために、家族を題材に使いたいと思いました。

——その写真は三澤さんへの愛を感じた一枚だったんですか?

そうですね。今もそうだと思います。

——今でもご実家に帰っていますか?

帰りますよ。でもうまいこと話せなくて。距離があるというか。また、一人っ子が結構ややこしくさせた原因でもあると思いますね(笑)。父は女の子が欲しかったみたいで。そういうこともあって、一人に対するプレッシャーみたいなのはありました。

——アーティスト一本で生きていける状況ですが、お父様はご存知ですか?

もちろん。でも、全然詳しく聞いてこないです。

——昔の写真にしろ、絵画にしろ、AIにしろ、そのプロセスを通して何か自分の欠けているところを埋めることができましたか?

埋まり切らなかったです。今振り返ると埋める必要はなかったはずですけど、当時はぎちぎちに埋めたかった。パニクっていたんだと思います。おっしゃる通り、今までは結構余白を埋められるものを探しちゃっていました。でもそれってロマンティックじゃないんです。ピンとこないというか。探しちゃっているということは、悩んじゃっているんです。だから、ぶつかるみたいなテンションが近い。バーン! ってなるときに、初めて違和感を感じたりするんです。それを誇張していく。

——どんどん闇に沈んでいった方がいいということですね(笑)。

野村佐紀子(以降、野村):そりゃそうでしょう(笑)。

そうかもしれない。家族がいる、いないじゃなくて、そういう状態関係なく孤独な状態を保っていないと、自分のレーダーが反応しないんです。

野村:すごくよく分かります。探して作っているものって分かるんですよね。

—— “壊していく” のが三澤さんのキーワードですが、別にいいこととも、悪いこととも捉えられると思います。壊すことが新しく生まれ変わるためのいいことだと思う考え方もあると思いますが、三澤さんの「壊す」軸はなんですか?

発見の連続ですね。壊したことが、感情的にも物理的にも、さっきの幼少期の話でいくと、「家庭がなくなるかも」みたいな恐怖感の中に相対するときに感じる美しさとか、そういうことを強烈に覚えていることとか。

——何かものすごくネガティブなことが起きるときにこそ、美しいものが生まれる可能性がある?

そう。自分はそういうものが好きで、美しいと思うんだろうな、の繰り返しです。例えば、渋谷は行く度に再開発されて、ビルが壊されている。ビルって、壊されているときが一番かっこいいなって思っちゃうんです。瓦礫や、ここに人いたんだなとか、何百年もここにあったという蓄積を感じますし、同じことが繰り返されているみたいな。滑稽さというか、くだらなさみたいなこと。

——なるほど。さきほど中世の人達との繋がりみたいなことをおっしゃっていたので、人と繋がりたいのかなとちょっと想像したんですが。

繋がってますよ。瓦礫を見るときに一番繋がっていると思います。あるものを見ても繋がっていると思わない、人と話しててもセックスでも繋がれてるのか不安。取り残されていると思ったときに、やっぱり、自分が見たいものや欲しいものをより強固に感じられる。変態かもしれないですね。

——野村さんと同じですね(笑)。

焦燥がありますよね。自分以外のみんなが進路が決まるとか、それを何回も繰り返す。広告代理店に入ったのに、みんなは次のキャリアだったり、ステップアップしたり、社内でいなくなっていくのに、自分はフリーターになるっていう選択をした。みんなから取り残されたときに、自分は何が欲しいかが分かる気がして、それを探しちゃっているというか、そういう状態に置かないと何が美しいと思っているのか、何が欲しいのかが分からないんじゃないかなと思います。

——そういう意味でちょっと突き放すみたいな行為があるわけですね。ダンスにしてもそうですし。

あるかもしれない。でも、本当にやりたくなったらやりたいです。しばらくして、やりたくなくなってたら、そんなものだったのかなと。でも、別にその時間とか蓄積がなくなるわけではないので。何かしらのかたちで生きていくとは思っています。

——シリーズ的にはこちらもデジタル感が強い作品との中間ですね。

そうですね。あのときに作っていた線をもう少しちゃんと整頓して、ピクセルを伸ばしていって人の形にしました。これも中世絵画です。これはアジアがテーマだったので、結構アジア圏の作品を壊して作っていました。ネオンライトをイメージしたり。

——中世の絵画が好きだとおっしゃっていましたが、中世と現代の決定的な違いってなんだと思いますか? 描いた目的など。

中世と現代は近いと思います。いわゆる絵画論みたいなことを完全に無視した話ですが、僕は近代絵画がすごく好きだし、いわゆる現代アートが嫌いなんですよ。現代アート隆盛前が好きで、ピカソくらいまでが好きです。中世は、そういった意味では仕事じゃないですか。写真がない時代だったので。

——宗教も深く関わっていますね。

宗教画が多いんです。やっぱり宗教画、人物画、栄枯盛衰だったりの描かれるテーマが決まっていて、より職人的、仕事的でそれがかっこいいとも思うし、非常にオールド・マスターの仕事は尊敬すべきだと思います。一方で、お金持ちの人達に支えられて絵を描く中でどれだけ個性を出せるかみたいなことを考えているタイミングだと思うので、それはすごく現代アートに似ていると思います。マーケットが存在して、いい悪いよりも、放り出されたものの株価みたいなかたちで上がっていく。

——でも、現代アートがあまり好きではないというのは、おそらくは目的の違いですか? 文脈を逆算しながら作品作りをしている。本当に自分が描きたいものみたいなのが映っていない、文脈だけのアートみたいですよね。

社会課題とか、SDGsも聞き飽きていますし。本当に思っているとは思いますが、それなら敢えてアートでやりたいのはなぜか、自分はそこが乖離するんですよね。

——多分、本当に思っているかどうかの問題で、中国人のフォトグラファー、レン・ハン(任航)やマンボウ・キー(登曼波)という台湾の方は、彼の中での同性愛や中国の共産主義とか、政治に対する反骨が自身の軸と繋がっていて、それがたまたまSDGsと繋がれば腑に落ちるのですが。

まさにそうです。ジェンダーの問題だったり、自分が当事者としての意識を持っているという中での作品であれば、すごくシンパシーを感じるし、観ていて面白いです。僕もレン・ハンは凄く好きですし。そういうことを否定しているわけではないです。ぶっちゃけると、僕はあまりいい人間ではないんです。プラスの感情もそんなに持ち合わせていないというか。正直、今はアート全部嫌ですね。

——はっきりしていていいですね。

どの世界でもそうだとは思いますが、意外と学力主義なんですよね。美術大学を出ているかっていう。それが免許として必要なのであれば、今から美大に行ったって構いません。でも、そんなのは上っ面じゃないかと思っちゃいます。

——それこそ、個人の信念が抜け落ちちゃっていますよね。

そうですね。本当に大事なものが抜け落ちていますね。

自分はかなり捻くれている面もあるので、アートに関して嫌なことがめちゃくちゃあるんです。特にアートを始めてから、もうどんどんどんどん嫌な自分になる。嫌な自分というのは、こういうことを考える自分じゃなくて、周りからの意見。アートはステークホルダーが増えていく気がしていて、口出ししてくる人が多いというか。そうじゃない人達が山のように入ってきて、それはギャラリストも、キュレーターも、買う人、コレクターもだけど、とにかくいろんなことに口を出される。こういう作風、こういう何年もやらないといけないこの手法を一個やったらずっとやらないといけない。

ここ2年くらいはあまり描けてなかったんです。新しいものを作っていなくて、わけが分からなくなっちゃっていて。特定の誰かを否定しているわけではなくて、自分以外の人達がよく見えてしまう機会があったりとかして、そういうのって今までの自分にはなかった感覚で、情けないなという風に思っています。ずっと探していたんです。自分は、今何がやりたくて、何を描きたいか。でもやっぱり出てこない時間が長くて、あまりに長いので、疲れてきちゃって。

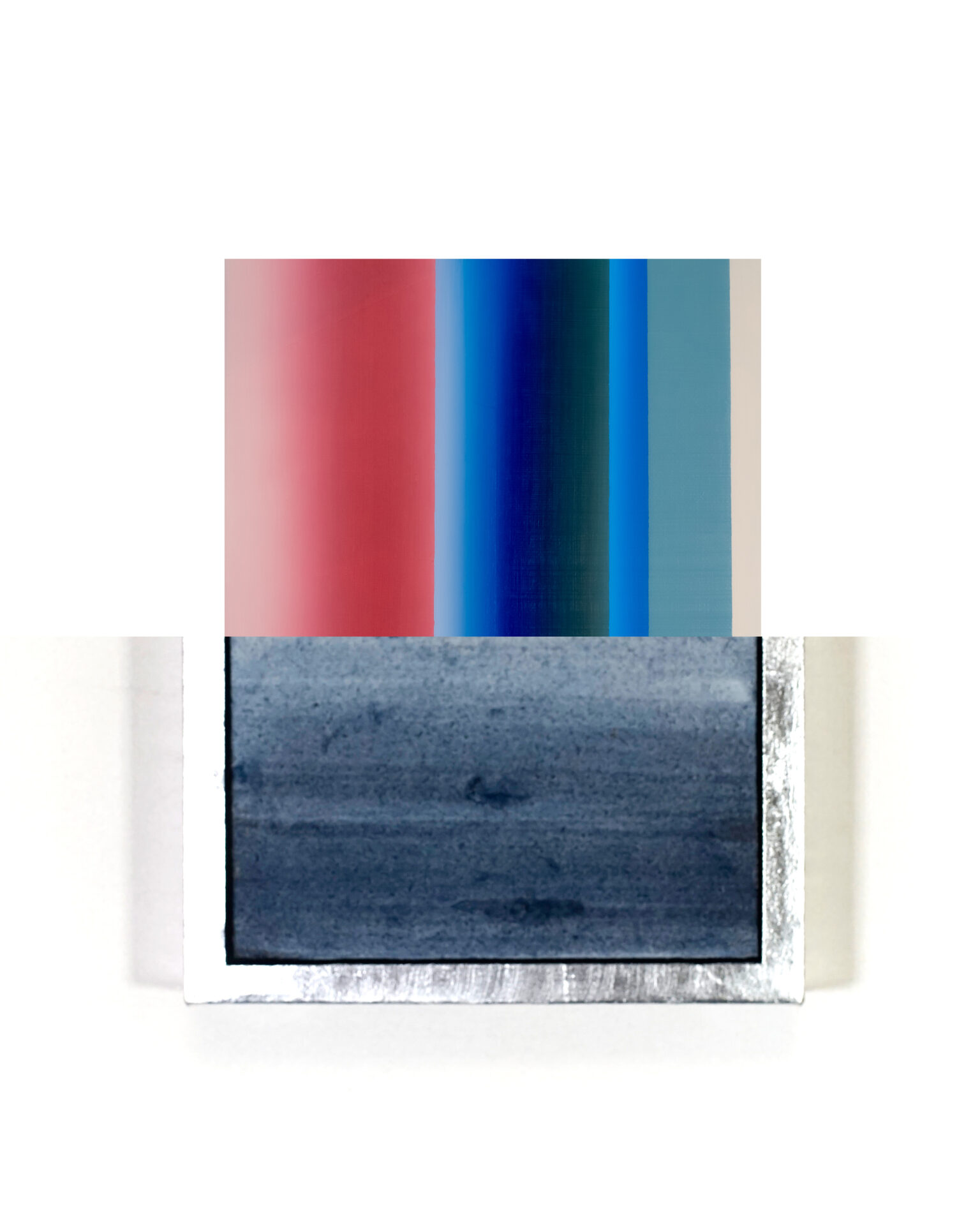

半年弱くらいは制作をやめていたのですが、そのときにリハビリみたいな感じでスケッチしていました。スケッチしているときは線のブロックみたいなので人間を描くんですが、そこで見えている景色とか、年を重ねていくと見えるものに対する制作の純度の反応ってどんどん下がってくるんですよ。だから、2歳のときに見たあの風景とか、そういうものを感じる日が少なくなっているなって自分でも思っていたので、なるべく外に出て、自分が今何を美しいと思えるかを溜めていきました。そうすると嫌なことをだんだん考えなくなってきて。例えば、今日はバスに乗っていて、娘さんとお母さんが傘をさして、喋っているのが綺麗に見えた。美しいなって思ったりとかしたことを文章と一緒にブロックみたいな形でラフスケッチしていきました。それをずっと繰り返していて、その中から自分がシンプルにするのであれば、何が美しいとなっているかを、一旦そのまま出してみようと思って、この作品を作り始めました。

——超絶シンプルにした作品。

日常に見えているものをアブストラクトに要素だけ抽出しました。さっき言ったように、身体性とそこに介在する感情を大事にしているので、線みたいなのはそのときに存在しているイメージ、感覚的なものを描いています。

——そうすると、過去のシリーズとは違ってきますか?

自分的には繋がっています。一人の人間をブロック単位の積み重ね、集積で作って構成しています。このブロックはピクセルを伸ばしたときのずれ。ピクセルがずれていることで人間を描いていて、歪みです。その歪みによりフォーカスした。今まではそれの集積したもので人を作っていたんですが、それをぎゅーっとかけらにしました。

——かけらにした。そういう意味で壊すのか。

人をこの形に壊したっていう。

——デジタルでの作業はないですか?

エッセンスや考え方です。「Fractal」というシリーズです。自己相似性という意味です。ナム・ジュン・パイクが昔に作品名に使っていました。一部のことが全部に繋がることがかっこいいなと思って。これって地球のかけらじゃないですか。誰かと誰かがいてかわいかったなとか、カフェの中に掛かっていたタオルが綺麗だったなとか、そんなことなんですけど、本当に。

これは、カフェの中でタオルがなびいていたんです。光が差し込んでいたのですが、それが偽物みたいに見えたというか。偽物というか、本当はタオルは外に干してほしいんだろうな。でも、室内のこういう換気扇の風で揺れていて、偽物みたいで美しいなと思って。そういう視点の集積みたいなことですね。

——どんどん外に出てそういうエッセンスを集めていかないといけないですね。

リハビリみたいな感じですね。

——リハビリシリーズ(笑)。

そんな感じです。自分が何を綺麗って思っているか。

——身体性というと曲線で描かれることが多いですが、敢えて直線的にするのは身体性を壊すというのもあるのかなとは思いました。

そうですね。身体性を直線で表して、メンタリティをこの曲線、ラインで表しています。僕は線が好きで。

自分でも意外だったのですが、キース・ヘリングの美術館に行ったとき、最初の部屋で泣いたんです。そのときに、自分ぐらいの凡人は、これは一生やる必要があるなと思いました。ここまでのものがあるのであれば。

——それは何に感銘を受けたんですか?

キース・ヘリングが亡くなる1週間前に作った祭壇の作品です。シグネチャーの人の絵で、黒の棺桶みたいなのがあって、祭壇を自分で作っているんですが、ちょっと怖くて、死を感じると同時に、むちゃくちゃ生きている、出力最大みたいな感じがして。今でもゾッとするんですけど、そのゾッとしたときにやっぱり美しいと思って。そういう瞬間に出る出力って美しいんですよ。かっこいいなと思いました。自分はわがままでやっているので、別に多くに届ける必要はないけれど、誰か一人でも、「三澤亮介の作品、心震えたな」って人がいればやっていた意味はあるなと思います。

三澤亮介&新埜康平ギャラリー『FETISH ― 衝動の美』

会期:12月13日(土)〜12月28日(日)

時間:12:00 ~ 17:00

会場:CAELUM GALERIA®︎

住所:東京都渋谷区宇田川町4-8 昭和ビル2F

※本記事は2025年9月に発売したHIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15+に掲載された内容です。

【書誌情報】

タイトル:HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15+ : JAY PARK

発売日:2025年9月16日(火)

定価:1,650円(税込)

仕様:A4変型

タイトル:HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15+ : TASUKU EMOTO

発売日:2025年9月16日(火)

定価:1,650円(税込)

仕様:A4変型

◼︎取り扱い書店

全国書店、ネット書店、電子書店

※一部取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。

※在庫の有無は、直接店舗までお問い合わせをお願いします。

※『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15+』は、表紙・裏表紙以外の内容は同様になります。

- Photography: Sakiko Nomura

- Words: Yuki Uenaka