Heron Preston

ヘロン・プレストンはいかにして、「HERON PRESTON」を取り戻したか。

名前とは何か。 より正確に言えば、ファッションブランドの名前とは何を意味するのか。 答えは、全てであり、同時に、なんでもない。この業界では、GUCCI(グッチ)、Levi’s®(リーバイス)、CHANEL(シャネル)、Calvin Klein(カルバンクライン)といった実在の人物名と、Nike(ナイキ)、Patagonia(パタゴニア)、SKIMS(スキムズ)、GAP(ギャップ) といった作られた名前が、想定上のヘリテージや意図がごった煮になった文脈の中で混ざり合っている。それらは固有の商品と強く結びつこうとする一方で、実際には、どんなアイテムにも貼り付けられる名前として機能しようとする。Supreme(シュプリーム)はたいてい「フーディー」を連想させるが、ときに「レンガ」をも連想させる。こうしてブランド名は、より多くの商品を売るために、特定の人物や思想、あるいはひとつの意味から切り離され、空虚で汎用的な記号へと変わっていく。

しかし、HERON PRESTON(ヘロン・プレストン)の場合は違う。

ヘロン・プレストン(Heron Preston)は実在の人物だ。42歳のデザイナーであり、DJであり、アーティストであり、父であり、さらには人を惹きつける話術を持つ名手で、ストリートウェアと共に生きてきた人物でもある。キャリアの出発点は、ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)と共に先駆的なブログ「The Brilliance!」に熱中していた頃まで遡る。だがこの10年で、「HERON PRESTON」という名前は、スニーカーからスウェット、NASAロゴ入りのショルダーバッグに至るまでを展開する、包括的なラグジュアリーレーベルを指す存在へと変化した。香港にはフラッグシップストアも構えていた。

プレストンはその “顔” ではあったが、多くの場合、それ以上ではなかった。別の企業に所有された会社の、そのまた傘下に置かれたブランド。その中心に立つ一人の人間に過ぎなかった。彼は自分の名を冠したブランドだったのか。それとも、ブランドのために名前を差し出した存在だったのか。

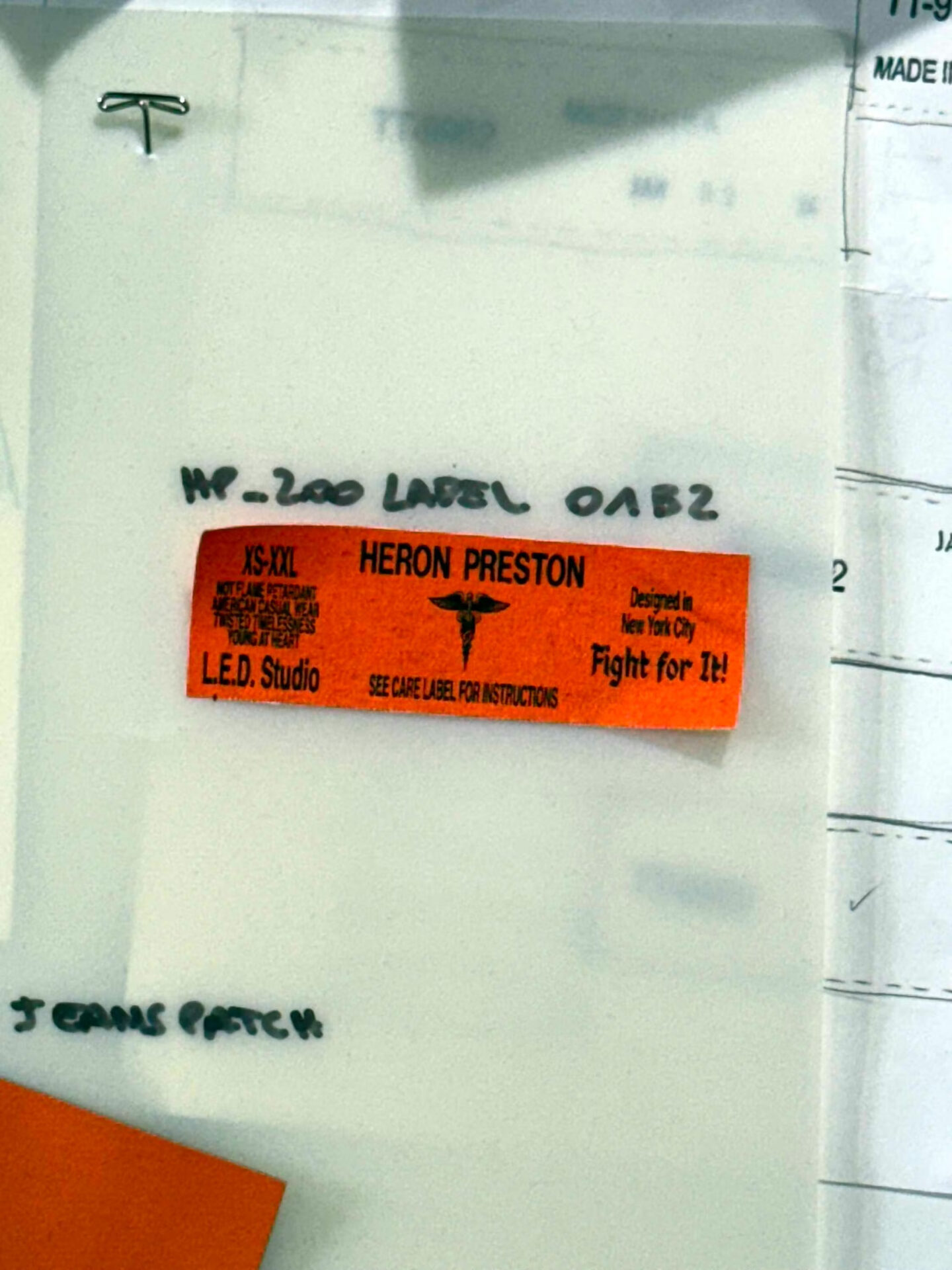

2025年7月、New Guards GroupのもとでHERON PRESTONのラインが始動してから8年、そして長期にわたる法的闘争を経て、プレストンはついに自身の名を冠したブランドの権利を取り戻した。そして12月、「HERON PRESTON/ヘロン・プレストン」は新たに生まれ変わった。ブランドとして。だが同時に、一人の人間としても。

これは、かつてキリル文字で「STYLE」とプリントされたハットや、鳥のイラスト——そう、サギ(heron)だ——をあしらったTシャツを量産していた、あのHERON PRESTONとは同じ存在ではない。だが、不思議なことに、多くの点で同じでもある。新生ブランドが最初にリリースしたアイテムのひとつは、あのオリジナルの鳥のグラフィックを配したフーディーだった。スリーブには、新たなフレーズが添えられていた。「A desire to establish as unique and independent(唯一無二で、独立した存在として確立したいという欲求)」。ここで重要なのは、「independent(独立)」という言葉だ。

名声を築いたブランドを離れ、ゼロから再出発すること自体が稀だ。ましてや、自ら有名にしたブランドを取り戻すケースは、さらに少ない。そしてそのブランドが自分自身の名前を冠している場合、その状況は一層特異なものとなる。しかし、草の根的な支持と、内側から湧き上がる自走的なエネルギーを携えて、「HERON PRESTON/ヘロン・プレストン」は戻ってきた。両者ともに。『HIGHSNOBIETY』はニューヨークのスタジオで、この社交的なデザイナー、プレストンと対面し、HERON PRESTON再生の全体像を探った。

──ブランドを取り戻したとき、どんな計画を描いていましたか?

どうするつもりだったのかと言うと、いったん全てを壊したかったのです。長い間、満足できていませんでしたし、ずっと、自分の手でブランドをコントロールできるようになりたいと願っていました。あの頃のHERON PRESTONは、人が出入りしては悪いエネルギーを残していく家のような存在でした。だから、ブランドを取り戻したら、最初からやり直そうと考えていました。

──ブランドを取り戻すまでのプロセスについて教えてください。

この数年で、毎日を立て直しながら、向き合いたくなかったことにも立ち向かう強さを身につけました。アドバイザーとの電話、投資銀行とのやり取り、信頼できる弁護士を探すこと。体感では1000回くらい、同じ説明を繰り返す電話をしていたと思います。そこから抜け出せた今、本当に嬉しく思っています。

──「HERON PRESTON」という名前を離れ、新しいことを始める選択肢は考えませんでしたか?

名前そのものになると、やはり感情的な結びつきがあります。もしブランド名が、例えば “Water” とかだったら話は違っていたかもしれません。でも私はへロン・プレストンです。だから、ブランドを取り戻すことと、自分自身の一部を取り戻すこと。その2つを同時に意識している感覚がありました。

他人が自分の名前を所有できてしまうって、本当におかしな話です。でもそれが「成功するデザイナーになるためにやるべきこと」だと思っていました。「自分の名前を冠したブランドは第三者に任せて、自分はクリエイティブに集中すればいい」と。痛い思いもしましたが、その分、確かに学びました。

──何を学んだんですか?

これはプロダクト以上の話です。個人的なことでもあります。ここにいるのは、取締役会や株主ではなく、実在の人間です。これは家族経営のビジネスなんです。自分の世界を築いて、家族を守り、楽しみながら、もう一度友人達と繋がりたいと思っています。友人達に会えなかった時間が、本当につらかったんです。

3年間、ファッションウィークにも足を運ばず、イベントにも参加していませんでした。公の場に姿を見せることもありませんでした。気持ちが沈んだ瞬間もあれば、居心地の悪さを感じた瞬間もありました。「人に何をどう説明すればいいのか。守秘義務や秘密保持契約があって、話せることが何もなかった。自分はどこにいたのか、周囲からは『ヘロン、どこにいたんだ』と問われる」。そんな状況の中で、私は自信を取り戻す必要がありました。そして、自分を愛してくれる人達に囲まれる必要がありました。

私は、自分の物語が「ヘロン? ブランドを失った人だろう。諦めて、戦うことをやめて、パートナーにブランドを奪われた」と語られるようなものにはしたくなかった。それは、私のストーリーではありません。

──今の心境を教えてください。

静かな戦争が続いているような感覚です。先ほど、友人のフォトグラファーが来て、「この業界では、クリエイターが守られていない」と話していました。私達クリエイターを守る仕組みは、どこにあるのでしょうか。結局のところ、非常に熾烈なビジネスです。アスリートの世界にも通じる話で、大学を1〜2年で辞めてNBAにドラフトされ、年俸3000万ドルを稼ぐ若者がいます。でも、それを永続させるための道筋はありません。

周りには、狼のように近づいてくる人もいれば、ハゲタカのように群がってくる人もいます。利用しようとする人間が本当に多くて、怖さを感じます。お金を求める人もいれば、あなたの “光” を欲しがる人もいます。関わりたいとは言うものの、本当に手を動かすつもりはない人達です。

──そうした状況の中で、今はどんな姿勢で “仕事の本質” と向き合っていますか?

好奇心を失ったら、全て終わりです。私が毎朝目覚めたときに大切にしているのは、まさにそこです。起きてから最初の1時間は、すぐにスマートフォンを手に取らず、ベッドの中で過ごすことが多い。ただ横になって、存在して、世界の声を聞く。夢の中で浮かんだ新しいアイデアに触れようとする時間でもあります。

──その意識は、新しいHERON PRESTONのコレクションにどう反映されていますか?

今は、作る量を減らしています。前は作りすぎていました。今の自分は、「少ないほうが豊かである」と考えています。デザインは以前ほど主張が強くはありませんが、ストリートやグラフィック、ロゴに対する愛情を手放したわけではありません。過去にやっていたことを、大人になった今の視点でひねり直している感覚です。自分自身が成長し、成熟し、そして父親にもなりましたから。

新コレクションの基盤は、コンクリートやキャンバスのようなニュートラルカラーパレットです。文字通りの “土台” です。そこから黒、白、グレーが生まれています。カモフラージュ柄はブランドの原点に由来するものですが、同時に、自分自身がひとつの闘いを乗り越えてきたことの象徴でもあります。現在は、リサイクル素材を使ったジャージーやフリースも開発していて、自分が新たに見いだした世界と、かつての世界を重ね合わせています。

この春は、かつてのHERONにもう一度立ち返りたいと思っています。昔のHERONと言えばTシャツでした。グラフィックを作り、自分の寝室でTシャツを売っていた頃です。

──こうした経験を経た今、若いクリエイターに伝えたいことはありますか?

悪意を持って行動する人間について、私達は学校で学ぶことはありません。人の本質を見極めるのは、本当に難しいものです。それでも、誰かとパートナーシップを組むことや、コラボレーションを恐れてほしくはありません。ときには、信じて一歩踏み出すことも必要です。

ただ、何か違和感があると感じたら、その場から離れるべきです。そこに留まり続ける必要はありません。

- Words: Jake Silbert