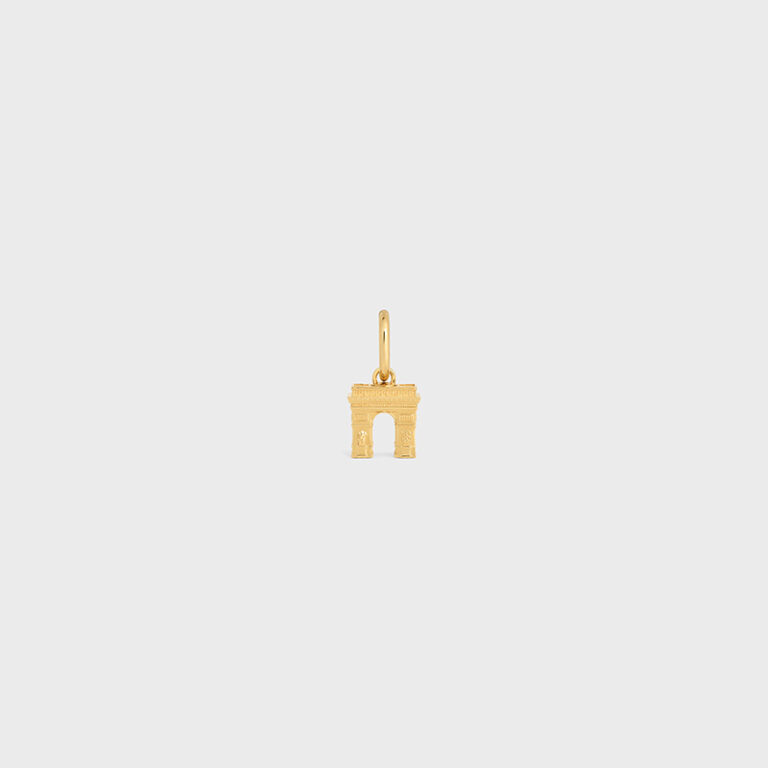

CELINEに宿る、 ささやかな “かつてのCELINE” 。

CELINE(セリーヌ)の2026年秋冬ショールームは異彩を放っていた。多くの同規模メゾンは高級車ディーラーさながらの空間でバイヤーを迎え、プロダクトをシーズンの “話題作り” として扱っている。その一方で、LVMH傘下のCELINEのシーズナル・ショーケースは、信じられないほどセンスの良い友人のクローゼットに足を踏み入れたような感覚を漂わせていた。主役はあくまで服だった。本来、そうあるべきだろう?

©HIGHSNOBIETY

新アーティスティック・ディレクターに就任したマイケル・ライダー(Michael Rider)は、自身のクリエイションと同じく、実に端的だった。「CELINEは、服を着るために訪れる場所でありたい」と、彼はショーノートで述べている。「必要だと感じ、パーソナルで、ときを経ても美しさを失わない素材。確かなスタンスと、エッジィの効いたクラシック。そして控えめながら、ちょうどいい存在感を放つ。衣装ではなく、個性。必要なものが全て揃う。これが、私達が服に求める感覚です」

彼の新たなCELINEは、フィービー・ファイロ(Phoebe Philo)時代のCELINEを彷彿とさせる旋律で満ちていた。それは、純粋なラグジュアリーを求める者の耳に、忘れられない旋律のように残る。

時代に左右されないクールさを備えた服は、壁かけハンガーに吊るされていた。多くのメゾンがマネキンやモデルに新作を着せて披露する中、CELINEが提案したのは服そのものだった。ピークラペルのブレザーやファンキーなネクタイは、ライダーがRALPH LAUREN(ラルフローレン)のウィメンズウェアでクリエイティブディレクターを務めていた経歴を反映している。しかし、これが単なるデザイナーによるヒット作の焼き直しだと感じるにはまだ早い。CELINEの定番は、懐かしさではなく新鮮さとして蘇ったのだ。

©HIGHSNOBIETY

ボンバージャケットは極限まで削ぎ落とされ、雪のように真っ白だ。ミリタリー風のパーカーはシャツ生地によって都会的なシャケットへと変貌を遂げている。デニムジャケットは襟を省き、袖から裾までギターピック型のアップリケで装飾されたデザインに。そしてウォッシュ加工とシワ加工を施したジーンズには、小さなCELINEのラベルが記念品のようにあしらわれている。

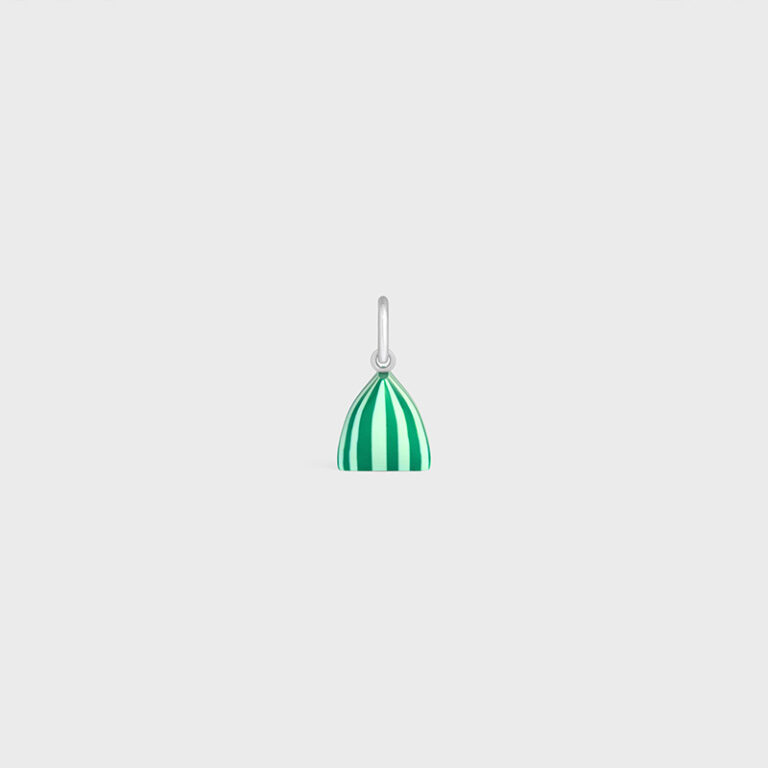

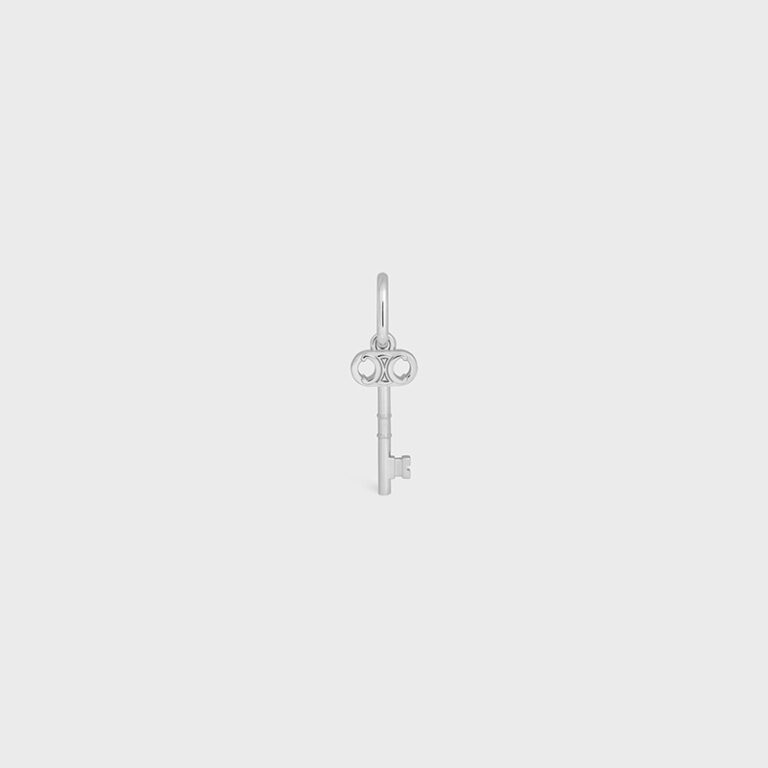

カレッジ風のセーター! 小ぶりなレザーのクロシェット! 全身を包み込むファーのスカーフ! ここに並ぶ全てが驚くほど着やすいものばかりだった。そして実に洗練されていた。

この時点で、ライダーからはファイロらしさを意識せずにはいられない。とはいえ、同じメゾンを語る上で、時代や趣味の異なるデザイナー同士を比べるのは公平ではない。だからこそ、表面的な比較は避けたい。実際、ライダーの服がファイロ時代のデザインと一致するわけでもないのだから。重要なのは、あくまで雰囲気なのだ。

ファイロの魅力は、特別な日のための美しい服ではなく、日常のための美しい服を作ってきた点にあると、熱心な支持者達は語る。もっとも、ファイロは当時も今も裕福な女性達を念頭にデザインしてきた。一方、ライダーのCELINEは、よりメンズウェア的な感覚をあらゆる人に向けて展開している。とはいえ、両者に共通するのは、優れた服作りに根差したエレガンスを見抜く確かな眼だ。ファイロ時代のCELINEを批評的成功へと導いたその魅力は、ライダーのCELINEにもはっきりと表れている。

(なお、エディ・スリマン(Hedi Slimane)期のCELINEも軽視すべきではない。彼の仕事は現象的な成功を収めた。ただし、彼が見据えていたのは常に「全体像」、すなわちスペクタクルだった。一方でライダーにとって重要なのは、服そのものだ)

©CELINE / Zoë Ghertner

これこそ、誰もが求め、ファッションハウスに期待するラグジュアリーだ。

ヘルムート・ニュートン(Helmut Newton)が撮影した、SAINT LAURENT(サンローラン)の「ル・スモーキング」スーツをまとうヴィベケ・クヌッセン(Vibeke Knudsen)の不朽の一枚を想起させるファッションを求めるなら、もう探す必要はない。

- Words: Jake Silbert

197983BEY.07PB_1_SS24_P1_W-1-e1704946068188-768x461.jpg)