style

ファッション通を唸らせる

GUIDIの哲学とビジネス

イタリアの靴メーカー、GUIDI(グイディ)は何世紀にもわたる職人技の伝統と現代的なアプローチ、 美的感覚を融合させている。毎シーズン、ファッション業界の通な人たちがこぞって求める靴を生み出しているのだ。

イタリア・ペーシャは、トスカーナの太陽の光を浴びて波打つ丘にひっそりと佇む、小さくのどかな町だ。トマトの苗やイトスギの木が見張り番のように並んでいる。しっくいの建物で極上のパスタを振 る舞ってくれる親族経営のレストランや中世の城壁の残る街並み、あちこちにちりばめられた小さな農場と、観光客の誰もが夢見るような牧歌的な田園地帯だ。狂気的な都会の暮らしに照らすと、なんとも素朴で魅力的な生活がそこにある。

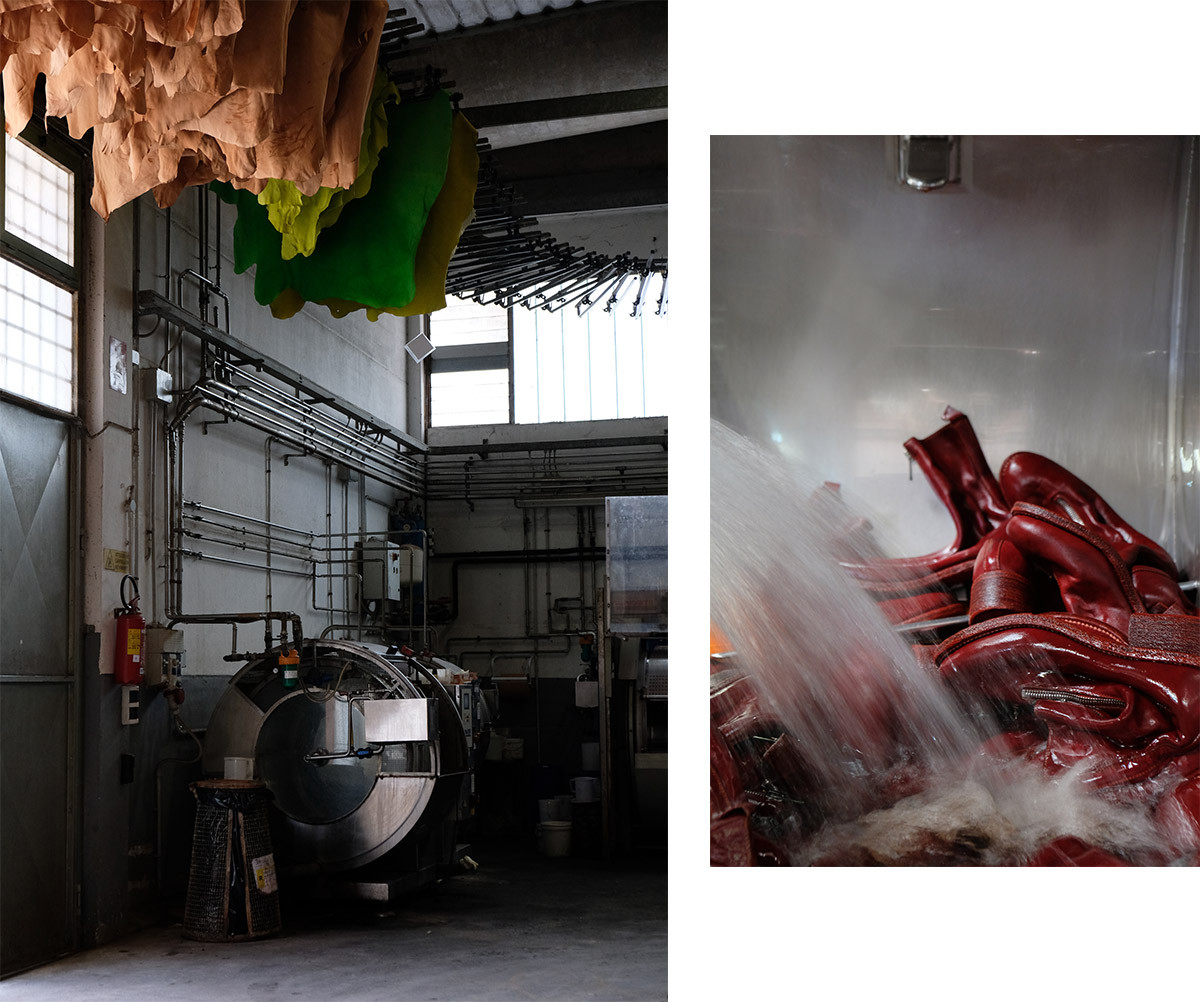

そんなのどかなトスカーナは、一方で、現代のファッション業界で活躍する名職人を輩出してきた土地でもあり、特に革製品の職人技で知られている。GUIDIは、ペーシャの地で繁栄してきた企業だ。皮なめし業から始まり、2004年以来、独自の靴作りを行っている。ウォッシュ加工で柔らかな風合いの靴や小物類を発売し始めて以降、GUIDIはファッション業界のアヴァンギャルドなシーンに欠かせない存在となった。アメリカ・ニューヨークのAtelier New York、フランス・パリのL’ECLAIREUR、中国・北京のAnchoretなどのセレクトショップや世界各国の百貨店で、GUIDIは客の目を釘付けにしている。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward ChiuGUIDIの正式名称はGuidi1896 S.r.l.と言う。1896年は、Guidiが革なめし業で創業した年だ。現在でも同ブランドはルジェロ・グイディ(Ruggero Guid)が代表を務める親族経営企業で、彼は周囲から“Mr. グイディ”と呼ばれている。GUIDIのなめし工場はPrada(プラダ)やMaison Margiela(メゾン マルジェラ)、Rick Owens(リック・オウエンス)といったブランドのレザーを作り、レザー生産で常に繁栄してきた。しかし、グイディは趣味として、昔の労働者の靴やハイキングブーツの収集も始めた。昔ながらの靴作り、その職人技、手仕事に魅了されたのだ。やがてグイディはそうした靴を再現し、新たな息吹を吹き込みたいと考えるようになった。2003年頃から実験的試みを始めたグイディは、集めた靴をアレッシア・リーギ・アマンテ(Alessia Righi Amante)に見せた。アマンテは当時、グイディの取引先の人気レーベル、Carpe Diem(カルペ ディエム)を退職したばかりで、Carpe Diemはパリに小規模のショールームも構えていた。グイディは靴の復刻には関心があったものの、それを売ることに関してはアマンテの助けを借りたいと考えていたのだ。

ペーシャにあるGUIDIのオフィスで、アマンテはグイディに「良い靴だとは思うけれど、日曜の教会の礼拝に行くときに履いて行く靴みたいにピカピカし過ぎている」と感想を述べた。多大な労力をつぎ込んで修復されたフレスコ画に飾られた天井に、極めて現代的なFLOSの照明が灯る。1531年のローマ法王来訪を記念して残された印が、この場所の由緒を物語っている。全てが超現実的に感じられると同時に、どこかつじつまの合ったものにも感じられる。

アマンテがいた頃のCarpe Diemは、洋服にダメージ加工やウォッシュ加工、ありとあらゆる加工を施し、とにかく着古し感を出すブランドだった。そこでアマンテはグイディに、タンニンのドラム槽の中に水を入れて、そこに靴を放り込んでみてはどうかと提案した。すると、靴は見事なウォッシュ加工に仕上がったが、あちらこちらに傷もできてしまった。それでも、MaxfieldやL’ECLAIREURといったラグジュアリーブティックは、その風合いを大変気に入り、是非、在庫確保をさせて欲しいと身を乗り出した。そこでアマンテは次に、単にウォッシュ加工をするだけではなく、ドラム内で靴の染めまで行うことを思いついた。すでにその頃、グイディはアマンテに、フルタイムで会社に入り営業業務を行ってくれるよう依頼していた。そして2007年にはパリ市内の専属ショールームでアマンテがGUIDI製品を展示するようになっていたのである。

GUIDIの靴の美しさの秘訣は“オブジェクト・ダイイング”として知られる染色手法だ。これにより風合いが柔らかに仕上がり、全体が均一に染まる。ちょっとしたことではあるが、そこが大切なのだ。たいていの靴はよく見るとアッパーとソールの色が違っている。通常、あらかじめ染められたレザーを使い、別の工場で作られたアッパーとソールが組み合わされて靴が作られることが多いためだ。一方、GUIDIの靴は全てナチュラルブラン、オイルなめし、または植物油なめしを使った、より明るめのオフホワイトレザーを縫い合わせて作られる。全て一揃いに縫い合わせてから染色を行うことから、オブジェクト・ダイイングと呼ばれている。この手法により、美しさを損なうことなく、これまでになかったような色使いをすることができる。

染めに加えてGUIDIの強みとなっているのは、どの靴メーカーにとっても大切である靴型だ。GUIDIの靴作りは、極めてローカルなもの作り体制の上に成り立っている。いずれの靴もまずは、工場にある巨大な回転ドラムで生皮をなめすところから作り始める。次に、なめした革を車で10分ほどの場所にある靴工場へと運び、加工するのだ。できあがった靴は再びなめし工場に戻し、染色する。

靴の加工を行う工場は、Guidi所有のものではないが、専属として使われている。工場の所有者は、パオロ・ルジャーティ(Paolo Rugiati)。イタリアの企業にはよくあることだが、彼の工場も数世代にわたって受け継がれてきたものだ。パオロの父親とグイディの父親は友人同士だった。GUIDIの専属工場となる前は、ハイキングブーツや登山靴を作っていた。

「今は中国やベトナムの企業に押されて、こうした伝統的な一般靴をイタリア国内で作るのが難しくなっている。イタリア国内の中小規模の工場は軒並み閉鎖して、雇用も大幅に縮小した。だから今、高級靴の生産に特化しているのだ」とルジャーティは言う。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward Chiu Highsnobiety / Edward Chiu

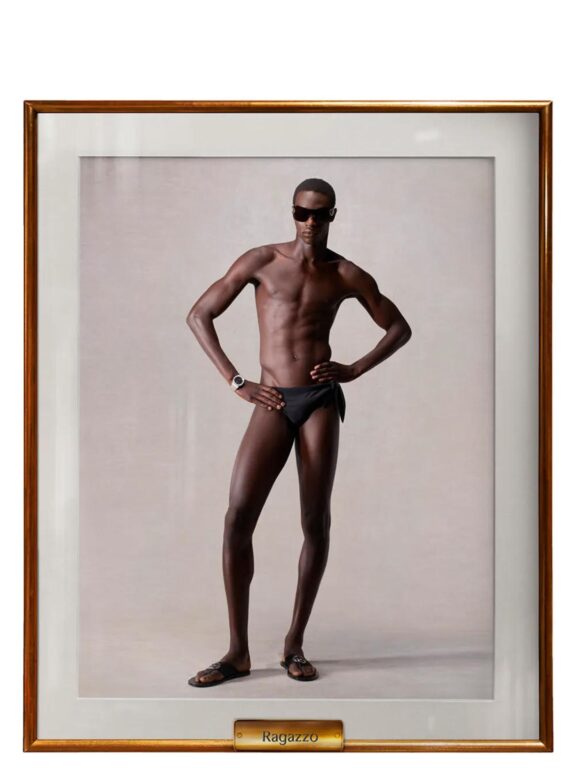

Highsnobiety / Edward Chiu50代前半のルジャーティは、引き締まった体型をさりげない装いでまとめている。ファッションよりも釣りに興味があるという彼に、GUIDIの靴は変わっていると思うかと尋ねると、そう思う、と言って笑った。2部屋に分かれた工場でルジャーティが行うのは、靴作りの中でも最も複雑な、アッパーを手作業で切り出す工程だ。

「裁断作業は一番好きなんだ。それぞれのレザーの特徴を、しっかりと知っておかないといけない」と、15歳の頃から父に習って靴作りを始めたルジャーティは言う。

なめした馬革を裁断台に置き、その上に型紙を載せる。そして専用のナイフを使い、迷いのない手つきで一枚皮のアッパーを切り出していく。数回の動作でかかる時間は、30秒ほどだ。余った革から今度は、裏地を切り出していく。その後は、10数人の職人がそれぞれ何工程かをこなしていく。完全に手作業のみの職人と、機械を使った作業をする職人がいる。長年の鍛錬が可能にする巧みなハンマー使いにヤスリ使い、型取り、糊付け、縫いの技によって、真っ平らなレザーがだんだんと靴の立体的な形に仕上がっていく。こうして約2時間でGuidiのフロントジッパーブーツ“PL2”1足が完成する。

GUIDIでは、グッドイヤーウェルトを採用している。熱活性化接着剤と工業用強度の縫い付けにより、アッパーにウェルトと呼ばれる帯状の革を留め合わせる製法だ。インソールとアウトソールの間の空洞をコルクを充填して埋めることで防水ソールとなり、正しく手入れをすれば何十年も履ける靴となる。ソールを直接アッパーに縫い付けるのではなく、ウェルトと縫い合わせているため、ソールの交換が簡単なのもグッドイヤー製法の特長だ。

もうひとつ、細かい点とは言え、Guidiの靴に独自のルックをもたらす重要なディテールがある。レザー製のスタックヒールだ。これは、GUIDIが専門業者に外注している数種類の部材のひとつである。厚手のレザーを重ね合わせ、糊付けした後、釘留めして作る伝統的なヒールなのだが、工程を省くためにこの製法を廃止しているメーカーや、本革の代わりにプラスチックやスクラップレザーをプレス加工したものを使用しているメーカーが多い。IKEA(イケア)が本物の木の代わりにベニア板で作った家具を売っているのと同じ要領だ。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward Chiu靴の組み立てが終わると、最終工程では、ソールの外側にていねいにヤスリをかけ、残った接着剤を落とす。ここまでできたら、なめし工場へと再び戻す。

GUIDIはハンドメイドブランドの中で偶然生まれた、変わった存在だ。元々楽しみの延長で始まった靴作りが、現在ではなめし業そのものを上回るまでに成長した。ストリートウェアの台頭により伸び悩むブランドが多い中、Guidiの売れ行きは非常に良い。トレンドに迎合することなく、自社の美意識に忠実であり続けている数少ない企業のひとつだからだ。

GUIDIの成長の大部分は、中国での人気に支えられている。ただ、なぜ他のハンドメイドブランドではなくGUIDIが中国消費者の間でそれほどの人気を確立したのかについては、説明するのが難しい。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward Chiu「数年前くらいから、アヴァンギャルドなファッションに関心を示すようになった中国の映画スターやミュージシャンが、GUIDIの靴を履き始めるようになったんだ」と語るのは、現在、GUIDIの靴を1,500足扱うAtelier New Yorkのオーナー、リュウ・ハン(Lu Han)だ。「それまで、中国のセレブはChanel(シャネル)やDIOR(ディオール)といった一般的なブランドが好みだった。でも、最近はセレブも目が肥えてきた。そうするとセレブについているファンもその真似をする」。加えてハンは、中国の消費者にとって目新しいホースレザーという素材、一風変わった見た目、履き心地といった点も、GUIDIの人気の理由だと指摘してくれた。

香港のセレクトショップINKのオーナー、ピタ・チェン(Pita Cheng)も口を揃えてこう話す。「中国で初めて当店がGUIDIの取り扱いを始めたのは2010年のこと。初回はメンズシューズ9足のみの発注規模だったけれど、2013年頃には、中国で有名なトレンドセッターを含む女性顧客からの要望も増えた」。INKでは2018-19年秋冬の店舗販売向けにGUIDIの靴を2,500足発注している。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward ChiuGUIDIは生産量が比較的少ないことから、中国では中古品販売ビジネスも成長している一方、偽造品も横行している。GUIDIの純正品には現在、QRコードを付け、認証プラットフォーム Certilogoを介して、製品の生産情報を確認できるようにしてある。しかし、GUIDIにとってビジネスの成功は喜ばしくあるが、心配の種でもある。

「GUIDIの靴が売れていることは嬉しいけれど、きちんとした動機で買っていただけているかどうかは定かではない」とアマンテは言う。GUIDIの靴を、他のファッションアイテムと同じく、トレンド次第で使い捨ててしまう消費者が多いことに気を揉んでいるのだ。「どれだけの職人技を駆使して作っているか、知って欲しい」

シューズブランドとしての初年度、GUIDIはほぼ男性のみを対象にしていた。地味で履き込んだ感のあるスタイルに引かれたのが、男性だったのだ。しかし、現在は客層が逆転している。目下、GUIDIの顧客の80%は女性なのだ。メンズシューズ市場でスニーカーの占める重要性が非常に高い時代において、GUIDIがスニーカー生産に乗り出していないのはなぜか、という問いをアマンテに投げかけたいと思っていたが、その答えはそんなところにあるのかも知れない。

「そう宣言しているわけではないけれど、職人技によるものづくりを続けたいので、納得の行くハンドメイドのスニーカー作りの方法が見つからない限り、スニーカー事業に乗り出す予定はない」とアマンテは答えた。

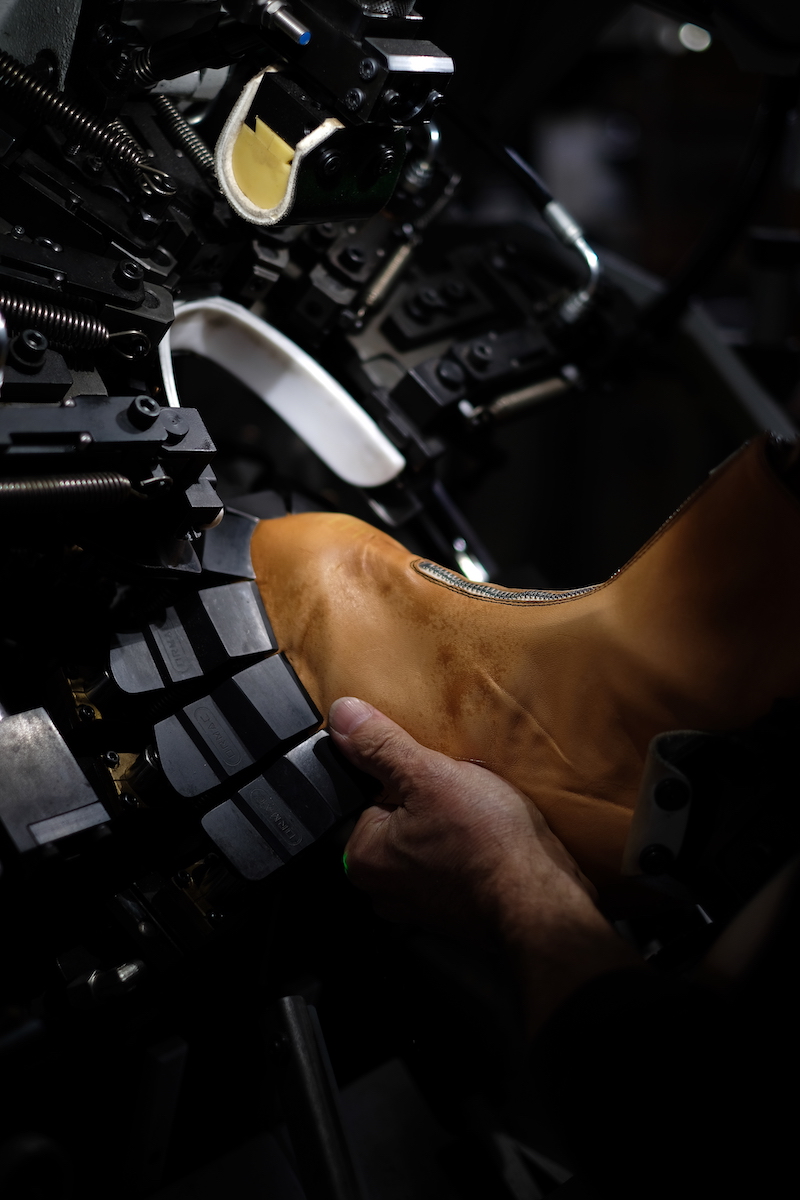

できたての靴が、なめし工場に返送される。なめし工場そのものは、大きな平屋建ての建物だ。全ての靴が、ドラムを90度回転させた、洗濯機のような巨大で磨り減った機械に入れられ、染められる。染めの工程は作業員のジャコモ一人で行う。色の混合、試験、新色の開発も彼の仕事だ。一度の染めに使える色は一色のみ。ジャコモはドラムに水を満たし、あらかじめ混合した染料を注ぎ入れ、ドラムを回転させると、25足の“PL2”を一足ずつ投入していく。染色工程にかかる時間はおよそ40分だ。染料がうまく馴染まない場合は、もう40分機械を回す。この工程、特に色の混合作業は、アートと科学の集大成だ。

「黒は思うように出すのがいちばん難しい。革の種類ごとに染まり方も違ってくる」とジャコモは言う。

染色が進む中、辺りにはGUIDIの新品の箱を開けたときのような新しい革の香りが立ち込めてくる。工場の広大なフロアには大量の生皮が何カ所にも山積みになっている。もう一台のドラムでは、クロコダイル革のなめしが行われている。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward Chiu「普通、クロコダイルにはクロム処理しかしないので、なめしとクロム処理の両方をすることでマットな仕上がりを出しているのは当社だけだと思う」と、GUIDIのコミュニケーションマネージャー、ミケーレ・ラ・ヴェルデ(Michele La Verde)は言う。

染色の終わった靴は隣の建物に運ばれ、乾燥、品質検査、梱包の後、出荷される。建物に入ると何百足という靴が乾燥にかけられていた。黒、白、濃い赤、グレーがかったブルーに、ブルーがかったグレーといった美しい色の数々。数人の作業員が、乾燥前の靴に忙しく紙を詰めている。だいたい、1週間に渡って自然乾燥させるという。乾燥の終わったものから別のステーションへと運び、店舗の要望に合わせた検査、梱包を行う。

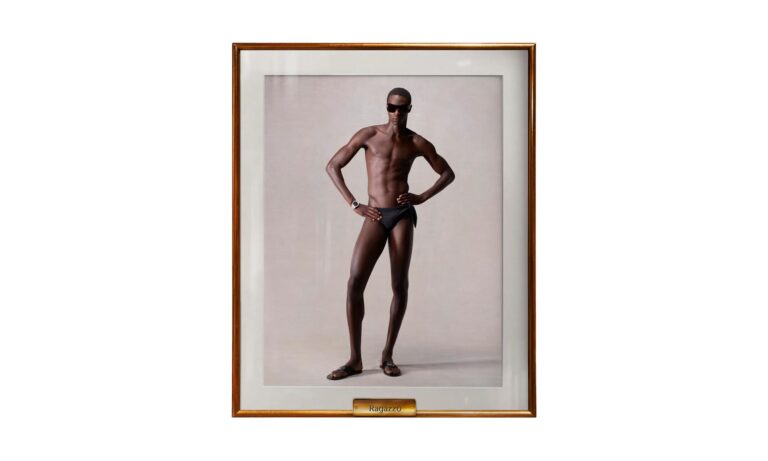

アマンテは営業統括に加え、GUIDIのクリエイティブ開発も任されている。GUIDIでは、従来のマーケティングを控えめにしている。公式インスタグラム(@guidi_community)には、社外の人々から投稿された写真がリポストされ、会社本位のイメージでマーケティングメッセージを発信するのではなく、顧客とブランドとのつながりが強く示されているのだ。また、“Art for Art’s Sake”(アートのためのアート)プログラムを通し、多くの若いアーティストの支援も行っている。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward ChiuGUIDIのショールーム向けに、新しいインスタレーションを制作中のアマンテをパリに訪ねると、彼女はその進捗を見せに、私を金属加工の工房まで案内してくれた。黒色化させたスチールで小さな「竹林」を作り、その茎の一本一本にGUIDIのアーカイブシューズを刺して飾るという。

1カ月半後、大半のファッションブランドがショールームを構えるパリ・マレ地区から、ちょうどいい距離感の11区にあるGUIDIのショールームに、アマンテの夢が実現した。以前は段ボール工場だった建物で、細い道にひっそりと建っている。向かいには荘厳なサンジョセフ・デ・ナシオン教会が聳える。私がここを最初に訪ねた8年前、トリニー通りのほんの小さな一角だったショールームは、巨大なL字型の部屋に中庭、ケータリングのランチを提供する専用キッチンまでをも備える空間となっていた。

入り口を入ると、スチールの竹林が迎えてくれる。金属の質感が見事だ。GUIDIのレザーを貼った室内にある金属の棚には、色とりどりの靴やブーツが何列も並んでいる。加えてファニーパックや大き目のウィークエンダーといった何十種類ものスタイルのバッグ類に、レザー、シルバー、ブラックダイヤモンドを使った新作のジュエリーも並べられており、世界各国のバイヤーの予約が殺到しているという。

Highsnobiety / Edward Chiu

Highsnobiety / Edward Chiu長年の染色の試みの末、GUIDIのレザーは、従来の黒から方向転換を果たした。現在は、毎シーズン新色の開発に取り組み、豊富な色を取り揃えている。取り扱い店のオーナーを驚かせるような限定色を出すこともある。最近では、メタリックオリーブカモフラージュを採用したブーツ“PL1”がその例だ。このブーツは300足限定で、一足一足ハンドペイントで仕上げられた。ハンドペイントでしか出せない理想通りのカモフラージュ効果を出すためだ。

GUIDIは、直営店はおろかオンラインストアさえ開いていないという意味で、古いやり方をしている。昔ながらの卸売業態を取り、世界各国の厳選したブティックと長期的関係を築くことを大切にし、現在、全世界で130店舗と取引をしている。

現代において、こうした昔ながらの事業形態や製造工程に対するこだわりは、成功の方程式とは思いがたい。しかし、GUIDIは苦境にはいない。むしろ、繁栄しているのだ。グイディの統率の下、昔ながらの製造工程を現代化し、ものづくりのプロセスを重視する人々に向けたニッチなビジネスを切り開いた。顧客は、靴の美しさとそれを支える品質を理解している。靴は最高の素材と技術を使って作られているが、銀行員が仕事に、あるいは弁護士が結婚式に履いて行くようなドレッシーな靴ではないし、カウボーイ気取りの人間やヴィンテージのワークウェアの愛好家が好む粗野な感じのものでもない。独自のものづくりの気概を感じさせ、履き込むごとに持ち主独自の個性をまとっていくタイプの靴だ。価格の高さに反して、ラグジュアリー感を全面に主張してはいない。逆に、そうしたものをやんわりと揶揄しているかのような存在感こそがGUIDIの靴の魅力だ。

- ORIGINAL WORDS: EUGENE RABKIN

- PHOTOGRAPHY: EDWARD CHIU

- SPECIAL THANKS: ANCHORET