art

HELMUT LANGの変革。ピーター・ドゥの責任ではない

才能ある若手デザイナー、ピーター・ドゥ(Peter Do)は、11月13日の夜、就任からわずか2年足らずでHELMUT LANG(ヘルムート ラング)クリエイティブ・ディレクターの職を去った。先駆的ブランドであるHELMUT LANGを現代に導くのに、少なくとも理論上は完璧な人材であったのだが。

それでも、現実この結果だ。しかし、非は本当にドゥにあるのだろうか?

才能ある若手が由緒ある老舗の現代化を試みようとすると、こうしたジレンマに必ず直面する。伝説的創設者に寄せ過ぎている、そんなことをするくらいなら古いものを再販すれば良いと非難されるか、あるいは冒険し過ぎていてオリジナルのデザインからかけ離れていると非難されるかのいずれかだ。

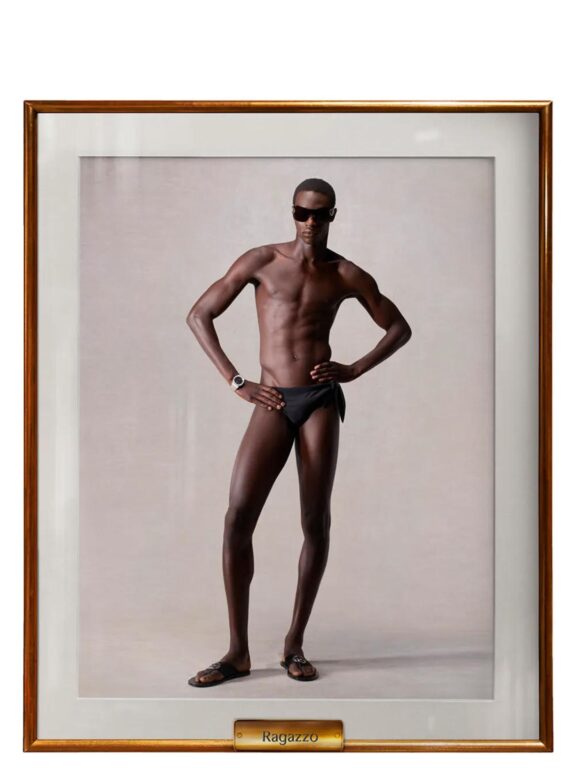

HELMUT LANGの場合もまさにそうなった。熱烈なファンは数十年前のアーカイブデザイン以外のものを望んでいない。ブランド自身もそれを理解しており、クラシックアイテムを再現するRe-Editionコレクションを時折出している。

PETER DO(ピーター・ドゥ)は、全盛期のHELMUT LANGが打ち出していた現代的ミニマリストワードローブをよく表すようなブランドだ。その革新的若手デザイナーであるピーター・ドゥがHELMUT LANGに全力を傾けた。

2023年9月のデビューでドゥは、ブランドのシグネチャーであるロウデニムジーンズ、無地のタンクトップ、シフトドレスを認めはしつつも、それをニューヨークのタクシーへのオマージュとした鮮やかな黄色のストライプで大胆に改訂して見せた。キリッとした黒のスラックスやノーカラーのレザーボンバージャケットなど、LANGの要素と同等にドゥの要素も多分に含んだコレクションだった。

畏敬の念はあったが、英雄崇拝ではなかった。あえて革新に挑んだドゥに対し評論家や観客が見せた反応は、明確に曖昧であった。

「デビューコレクションには壮大なものが期待されていると思う」と当時ドゥは『Interview Magazine』への取材に対して語っている。「ヘルムート・ラングの残したもののように強力なヘリテージを継承するには必ず困難が伴う。多くの人が愛するブランドだから、全員に満足してもらうことはできないと思っている」

「全員を満足させること」は株主であれば望むところであろうが、クリエイティブの世界はそういうものではない。これまでドゥがブランドで手がけた4つのコレクションがより強固なものに成長してきていたのは、いずれもドゥ自身の視点がこっそりと埋め込まれていたからこそだ。

次期2025年プレフォールコレクションが、ドゥにとって最後のHELMUT LANGコレクションとなる。残念だ。デザイナーが、特に新進デザイナーが、HELMUT LANGのように確固たるブランドで独自のスタイルを見つけようとすれば、時間がかかる。ドゥは自信を付けつつあった。巨大ラグジュアリーブランドの立て直しを任され、同じような経緯を辿った若手デザイナーは何人かいるが、ドゥが去る理由についてはまだ明らかになっていない。

「自分のヴィジョンを支援してくれたHELMUT LANGのチームに感謝の意を表したい」と、親会社であるファーストリテイリング(UNIQLOも同社傘下)が発表した短い声明の中でドゥは述べている。「HELMUT LANGを受け継ぐという非常にすばらしい任務に就かせていただいた」

「ピーター・ドゥは2023年にHELMUT LANGに入社以来、新たな視野をもたらし、新世代に向けてブランドを再活性化した」と声明は続く。「HELMUT LANGのミニマリストのルーツを尊重しながら、限界を超えていく存在感を強化した」

ヴィジョンの相違や売り上げの問題があったのだとすると、ファーストリテイリング側は現状そういった問題を公表していない、ということになる(同社からは最近、過去最高益達成が発表されている)。

おそらくドゥ自身が他人のブランドの再構築よりも、自らの道の開拓に専念したかったのだろう。

(筆者を含む)マスコミからニューヨークファッション界「最大の期待の星」「天才」と称賛されてきたドゥは、BANANA REPUBLIC(バナナ・リパブリック)やECCO(エコー)のAT.KOLLEKTIVE(アットコレクティブ)とのコラボレーションをしながらも、自身の夢を見失うことなく自身のブランドの存在感を拡大してきた。

「ニューヨークにCELINE(セリーヌ)のアトリエのような最高水準のアトリエを設立したい。服飾についていろいろな人が学びに来る場所、働く人も誇りに思えるような場所にすることが夢」と、ドゥは今年初めに語っていた。

HELMUT LANGを統括しながらでは、そうした夢に取り組む行う時間的余裕がなかった可能性は十分にある。また販売や方向性などについて社内的衝突があった可能性もある。結局全ての人を満足させることはできなかったため、ということになるか。

しかし、それはピーター・ドゥの責任ではない。

- WORDS: JAKE SILBERT

- TRANSLATION: AYAKA KADOTANI