style

未来はこの方向に進むといい。非日常性で社会を中和するシャラ・ラジマ、インタビュー

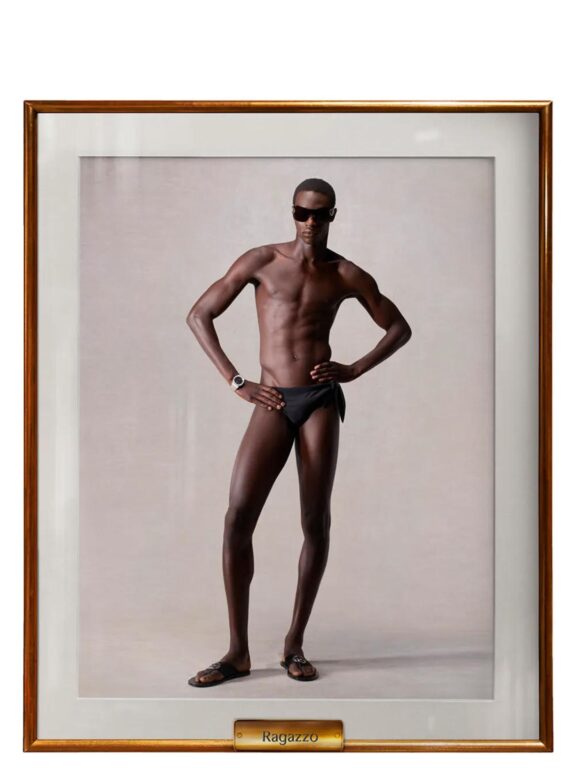

バングラディッシュにルーツを持ち、東京・北区で生まれ育ったシャラ・ラジマ。モデル・執筆家であり、テレビのコメンテーターの活動を行いながら、昨年は映像作品『運命回避 Escaping from Karma』が、NIKON PHOTO CONTEST 2020-2021でグランプリを獲得。違和感だらけの人生でミック・ジャガーや三島由紀夫を通して60年代のカルチャーに出会い、世界との調和を学んだ。アンドロイドのような出で立ちで世間との均衡を保つシャラの視点を通すと、より人道的でリアルな私達が欲しい未来が見えてくる。

Top MAIDEN NAME, Pants AERON, Jackets, Choker, Ring MODEL'S OWN

Top MAIDEN NAME, Pants AERON, Jackets, Choker, Ring MODEL'S OWN——髪の色・目の色を変えるようになった経緯をお聞かせください。

高校生になってメイクを始めたいと私も思ったときに、近所(北区)の薬局では肌の色に合うファンデが全然無かったんです。メイク以外で何が一番印象を変えるかって言ったら当時流行っていたカラコンしかないわ、と思い立ったのがきっかけです。面倒くさがりの私にとっては打って付けのアイテムで、一発で雰囲気が変わるし、アイデンティティ的なところも不思議な感じになるし。「何人(なにじん)?」って聞かれるのが嫌な訳では全くなかったんですけど、違和感を感じてきていて。バングラディッシュも日本もルーツがあってもそれらしさが分からなかったし、どちらかに合わせたいとも思わなかった。どっちでもない方が自分的に納得いくからそうしようと思って。20歳ぐらいの時に、髪を染めた時にはコンセプトをより強く考えて、もっと分からなくしようとして行きました。

——家庭から影響を受けた部分はあるのでしょうか。

家では基本“バングラ・カルチャー”ですが、言語も英語・日本語・ベンガル語と三つ混じってコミュニケーションをとっていましたし、偏ることもありませんでしたね。バングラディッシュはイスラム教で、私の名前もイスラムなんですが、親が宗教を強制してこなかったというのは大きいかもしれないです。「私たちは自分の親を尊敬する気持ちで(宗教を)守るけど、あなたにはそういうことを求めないから自分で決めたら」と日本に来た幼い頃から言われていて。

あとは何よりも日本人の中で育ったのが大きいですね。北区の私の学校だと、在日中国人や韓国人、顔が完全に“アジア人”のフィリピン人などのアジア系は少数在学していたんですが、そのほとんどが在日2〜3世。顔が違う人は1人もいなかったんですよ。アジア人の顔を見て育ったから、自分の顔を鏡を見た時に「すごい違うじゃん、この人」みたいな感じに自分でなるっていう。そういう経験も理由の一部なのかもしれないですね。

——外国でも君何人なのって言われてびっくりした、と以前おっしゃっていました。世界中、どこにでも属性があって、隠れた無意識や慣習が分断の原因となりがちですが、文化の違いと分断をどのように差別化するべきだと思いますか?

そもそも差別とは違って、人間って差異はあるんですよ。今世の中が訴えてる差別の中に、その差異のことを忘れているんじゃないかと思うこともあります。人間って違いがないはずがなくて、文化の交流があれば断絶もある。その状態の中で一緒にしようとするから、差別っていう行動になっちゃう。違う側も受け入れないと交流も絶対起きない。差異がありながら、それぞれの縮尺で平等が生まれると思うんですが、そこがすごく難しいですよね。

最近読んだ筒井康隆さんの記事の中に「暴力っていう言葉をなくそうと思ったら、平和っていう言葉もなくなるよ」って書いてあったんです。対義語の一方がなくなると、もう一方もなくなる。そもそもそこを理解しないと人間崩れてくんだなと。言葉ってそういうことだし、認識ってそういうことだから。

——現在たくさんのメディアで露出をしています。世の中は少し良くなったと感じますか?

私の存在がどういう風に受け取られるだろうって楽しみな面もありますけど、反対の人もいそうだなと。でも意外とまだそんなに変化は感じてないのかもしれない。私自身がマス向けに言うことや服装を変えることはなくて。このままの私の姿が、日本のいろんな人の目に触れるところへ行った時にみんながどういう目で見るのかが気になります。

——ご自身のアイデンティティを武器に、伝えるべき使命感があると筆をとり始めた?

そうですね、でも人種の話は看板みたいなもので。私がもっと伝えたいのは、文化の横断についてなんです。日本には良い文化が溢れてるのに、それが生きていけない社会になっている。多くの人がそういう文化に触れられるように、自分が媒体になりたいとすごく強く思っているんです。私自身“日本の平均的なところ”から色んなカルチャーと出会うことで、すごく救われた経験があります。音楽やアートの存在を通して文化の深みや規範を知っていった。それによって救われる人がたくさんいると私は思っています。

——資本主義が生んだ“日本の平均的なところ”が多くの人にとって生きる違和感を生んでいるのかもしれません。

大量消費、消費社会によって、全部が平均化されていますよね。もともとは大量に作るために、大量の人に響かせるために行っていたマーケティングがだんだん当たり前になって。やがては、それ以外が許されなくなっているような状態に淘汰されてしまったというイメージがあります。平均から例外がどれくらい生まれるかを基礎に入れておかないと違和感に気づいても手が打てない。 例外は一つではないし、そもそも個々は全然違う。そういうことを前提として、自分が違和感を感じたらそれに対して自信を持った方が良い。同調圧力はどんどん膨れ上がっていくものですが、一回外れるとものすごく楽になりますから。

——ご自身を消費しないとおっしゃっていましたが、それによって情報やSNSとの向き合い方はどうなるのでしょうか?

インスタグラムやツイッターに関しては、美学を伝えるプラットフォームだと思っています。インスタグラムはビジュアルを通して、その美学を言語ではない方法で伝える、ツイッターでは言語を超えた美学を言語で伝えるようなイメージで向き合っています。

SNSではできるだけ意見を発信しないように意識していますね。何を言っても感情的に聞こえるし「あなたひとりの意見でしょ」とか、「はいはいヒステリー」と捉えられてしまう。私が意見するときは、ちゃんと作品として文章で仕上げたものを正式なスポンサーのある媒体で出したいという想いがあります。何を言ってもいいような状態で自分の言動の統制すら取れないSNSでは、自分の意見さえもインスタントになって、言ったことも忘れて、呟きも忘れられていく。私は、意見を言うときは根をはった意見を言いたいし、そこに編集の方や複数の目が入って構築されていく。クオリティってそういうことだと私は思うし、それぐらいの気持ちで言ってる、ということを示すためですかね。

Top MAIDEN NAME, Pants AERON, Choker, Ring MODEL'S OWN

Top MAIDEN NAME, Pants AERON, Choker, Ring MODEL'S OWN——より活動の範囲を広げている中で、「消費される」立場になることとその役割とは?

そもそも非消費的に生きていきたい、という思いがあるんです。私が思う非消費的に生きるっていうのは、田舎に行って農業をして…ということではなくて“いかに消費的なところに身を置きながら消費の流れに耐えうるか”。だから今都内で、逆境にも耐えうる状況で非消費性を持って生活しています。正直、誰にどう消費されるかはどうでもよくて。私自身が好奇心を持ち続けて気になることの方へ向いていればずっと新しく生まれ続けるから、消費されても問題ない。どこかでその場に留まろうとしないっていうのを意識しているのかもしれないですね。このポジションを守っていきたいとか、この枠の中にいるぞとかをずっと考えないようにしたいですね。

一番意識しているのは、世界は親しみやすいからファンがつくわけではないっていうことを思い出させたくて。自分と全く近くなくても良いと思える感覚を取り戻したい。それが根底にあるから、ビジュアル的な部分でも神秘性を持たせるような、生物を超えるようなイメージを意識しています。求められていなくても、向かっていく強さみたいなものを表現していきたいですね。この非日常性でどこまで行けるかをやってみるしかないなと思ってます。

——ご自身の才能がどのように社会に循環されていくと思いますか?

AでもBでもない選択肢があるとすると、もう1個選択肢があるとかじゃなくて、その間にグラデーションがある、という感覚を植え付けられるようなことをしたい。そういう価値観が循環していくといいなと思って行動してます。

- Photography: Ryohei Hoshina

- Styling: Yohei Yamada

- HAIR: Takeshi @Sept

- Words: Yuka Sone Sato