style

究極のメンズ新定番「th」デザイナー、堀内太郎の独自の歩み

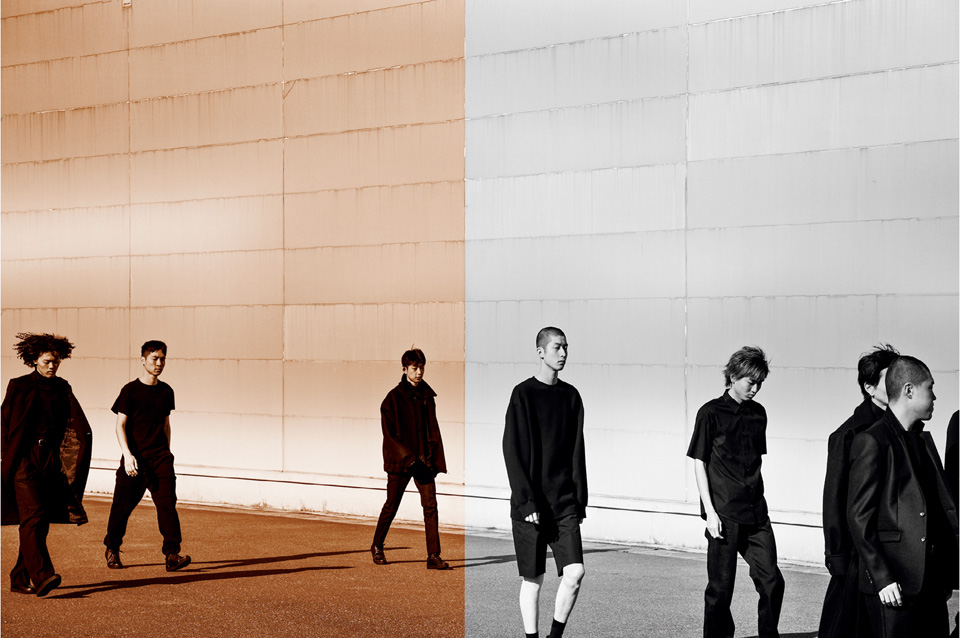

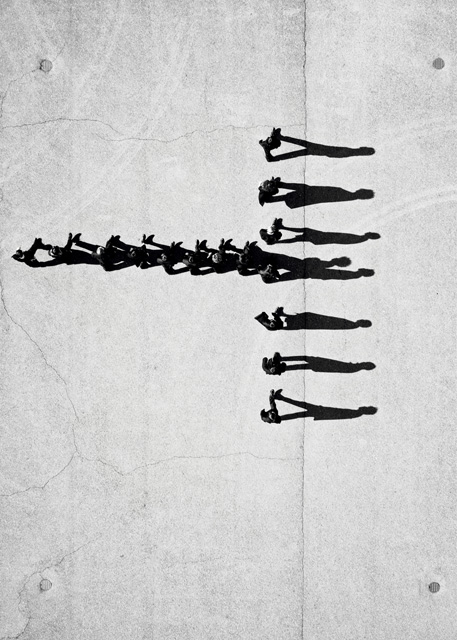

微細なディテールに及ぶまで理想を追求したスーパーリアルクローズ「th(ティーエイチ)」は写真家のロナルド・ストゥープス(Ronald Stoops)が作る一貫した世界観と、自分らしい歩幅で独自の進みを続けている。デザイナー堀内太郎のものづくりに対する信念そして明るい日本の未来への系譜を、その芸術的な視点と共に紐解く。

2007年、アントワープ王立美術アカデミーを首席で卒業し、「TARO HORIUCHI」をスタートしたのが2008年。芸術をテーマにコレクションを紡ぐ女性ブランドの設立から10年後、メンズをターゲットにした「th(ティーエイチ)」を発表した堀内太郎。トレンドを負わずに自らの意にかなう良質なメンズ服を発表している彼のリズムは、いわゆる現代のコレクション発表とは一線を画す、マイペースなものだ。テクノロジーが急速に発展するなか、理想的なものづくりが問われている今、彼の考える豊かさとその先を見据えた活動について話を聞いた。

——シーズンを問わず楽しめる服、芸術的なまでのシンプリシティ。thにおけるサステナビリティの意識をお聞かせ下さい。

あまりサステナビリティを僕は意識してものづくりはしていないんですけれど、消費者としても作り手としても、ものすごい極端に流行やものづくりのスピードが加速している、という認識はあります。メンズを始めて、研究のために昔の服をより見るようになったのですが、2000年代半ばまでプレ(コレクション)の概念はなかったし、半年や1年しっかりかけて1枚の服を作っていた。金額に対しての納得させる力もあった。でも今はビッグメゾンですら、3ヶ月でコレクションを作っていますよね。僕らみたいな小さなチームにとって、新しいものを3ヶ月で生み出さないといけないというのは、違和感があります。だから、本来自分がいいと思うものを提案するべきところから離れていっている現実を解決したい、というところから始まったのがthなんです。より長く好きで着られるものとか、十数年前に買ったものを新しく買い足したものと交ぜて着ても違和感がない、そういうものづくりをしたいですね。自然な形でいいものを作るっていうのがサステナビリティに近づけるっていうことなのかな。日々聞くことだし考えることは大事だけれど、ファッション産業の経済活動の免罪符みたいになってしまうのは良くないですよね。

——レディースブランドTARO HORIUCHIを踏まえて、thを作る上で注力したことはなんでしょう。

3年程前に、自分で着たいと思う服が見つからなくて。だから作ろうと考えたのがきっかけなんですが、thでは、僕が単純にいいと思うものを蓄積させていきたいんですよね。プレコレクションをやっていた頃は、3ヶ月ごとのサイクルの中で消費されてるな、とも思いながら罪悪感もあったので、ちゃんと積み重ねていけるものづくりをしていきたいと思ったんです。一見分からないんだけれど、数シーズン着るとツヤが出てくるシャツ地とか、毎シーズンこだわりが微妙に違っているもの。それはシーズン性の高さが求められるレディスではなかなかできないんですよね。お店は、よりフレッシュなものを求めてくる。そこが難しさであり、僕の思考とのギャップを感じてメンズをやりたいなって思ったんです。

——小売りのシステムとものづくりが合致することは、資本主義下では難しいことなのかもしれません。また、ものに対して大衆の思いと作り手の思いに乖離がある気がします。ファストファッション文化の影響、そしてソーシャルメディアに代表されるファッションの表層化とも言えるかもしれません。

アーティストからデザイナーも、昔のインターネットがなかった時代はブランドがスタートして1、2シーズン目ぐらいはほぼ誰にも知られていないということが普通だったんですよね。下手すると10年後ぐらいに、「あの人、最近いいんだよね」と評価が上がるように、会社的にも作業的にも徐々に成長することができた。今は1年で売れちゃう。ビジネスもものづくりのノウハウも分からないのになぜか 「超有名」 みたいなことが起きて、3年ぐらいで潰れるというケースがすごく多い。それって不健全だし、そのサイクルにみんな慣れて、すぐ飽きていって、カンフル剤のように使い捨てされるデザイナーが出てくるのは問題だと思いますね。

——スタートアップ感覚でマーケィング先行のブランドも多く台頭していますね。

いま「肩パッドの厚みを研究しよう」って人はなかなかいない。でも、ものづくりって本来そういうものだから、そういう人がいなくなるのは問題だと思います。インスタグラムのようなSNS って2Dの世界。だから、僕たちの青春時代、雑誌の時代に大量のカタログの中でいかに目立つかということに卓越した(藤原)ヒロシさんやNIGO®さん達に人気があったのと一緒。今インスタグラムという2Dの世界でいかに目立つかに長けたプロがビッグメゾンとかで活躍する、というのは理解できるんだけれど、2Dで理解できるものを求める人が多すぎる。服って基本的に3ディメンショナル(立体物)なので。もちろん僕はグラフィック大好きだし、そこのバランス感をうまくできたらなって思います。でもハイメゾンとかクラフトマンシップを守るべき立場のブランドや、歴史を大切にするべき人達がそっちに傾倒していくのはどうかな、という気もします。

——大国に標準を合わせているのもありますよね。

今はビッグメゾンですら「WhatsAPP」などを使って遠隔にフィッティングすることがある、と後輩から聞きました。本来テイラリングは技術を伴って緻密に作られるものだと思うから、それは問題だと思うんです。でも、同時にとても理にかなっている部分がある。現代の消費者のほとんどは、携帯を見て「いいね」している人が購入するわけで、携帯のスクリーン上で良く見えるものづくりをするというのは、ビジネスを考える上ではすごく正しいと思います。でも「良いもの」 を作っているのかというと、それは別かなとも思います。

——2D 作業はほとんどAIに取って代わられると言われていますが、現在難しい手先の作業もいずれはできるようになる。ものづくりの価値としては、この10年でどうなっていくと思いますか?

ものすごく技術が上がった時に、一番特別なのって違和感だと思うんです。最終的に違和感すらAIができるっていうのもあるかもしれないけれど、当分は価値あるものっていうのは手作業だと思う。手作業とは均一ではないことで、いびつなもの、異質なもの。例えば、染めの技術は未だに工場でも作れない。もしかしたらプレタも、今でいうクチュールみたいになっていくのかもしれないですね。いわゆる工芸みたいになっても、その時期にはその時期の面白さもあると思います。僕はSF好きなんで、手とか内臓とか、そこはどんどん進んでいってくださいって感じですけれど、芸術は機械じゃないから面白いですよね。

——thでは一部のパターンをアントワープで作られていますよね?

いくつかのベースパターンを恩師に引いてもらいました。多分ものづくりっていうところで、アントワープっていうルーツを媒介させることによって芸術的にもエモーショナルにもブランディング的にも、いろいろ利点があると思うんです。でも単純に好きなんですよね。本当に故郷みたいな感じなんです。僕15歳の時から向こうにいて。最初は両親の仕事の関係だったんですけど。ロンドンにもいたし、その後パリにもいたんですけど圧倒的にアントワープなんですよね。それはやっぱりベルギー人のデザイナーがアントワープをあんまり離れないことに近いんだろうなと思うんです。ブリュッセルとはなんか違うんですよ。

——アントワープはどういう街なんですか?

日本でいう京都なのかな。本当に古都っていう感じで、ルーベンスとかの時代の人達が住んでた街並みも場所によっては残ってますし、今だに全部石畳だし。多くのデザイナーが著名になるとパリに拠点を移してしまうなかで、ラフ(・シモンズ)やドリス(・ヴァン・ノッテン)、ウォルター(・ヴァン・ペイレンドンク)などアントワープ出身のデザイナーは未だにアントワープに残り活動を続けている。利便性の高さもあると思うんです。1時間半とか2時間バス乗るとパリに到着するんで。めちゃくちゃ田舎で家賃安いので、リビングコストもすごく低いですし、ゆったり制作ができる。すごいリアルな部分とコンフォタブルな部分がバランスいいから、デザイナーが離れないんだと思うんです。いいデザイナー達が時間をかけて蓄積した美意識も街の中にあるし、すごくいい街なんです。大国に標準を合わせているのもありますよね。

——日本との共通点を見出すとしたら?

ある意味、アントワープファッション自体が日本をルーツにしてるというか。アントワープシックスがパリにベルギーのデザイナーとしてこれから乗り出していこうという時、全員で東京に一回来たらしいんです。「TOKIO KUMAGAI」とか「COMME des GARÇONS(コム・デ・ギャルソン)」とか「YOHJI YAMAMOTO(ヨウジヤマモト)」とかを見て、これはすごいと。マリナ・イー(Marina Yee)(アントワープシックスの一人)も以前ちょうどパリでCOMME des GARÇONSが出始めた頃に、それを見て「僕らにもできるんじゃないか」と勇気づけられたと話していました。日本のデザイナーも、本マルのファッションの拠点であるパリに乗り込んでいく時、アンチファッションというか「ボロルック」とかを提案したじゃないですか。アントワープのデザイナーも同じで、本流のエレガンスとは違う武器が必要だとなった時に、シュールレアリズムのアーティストを多く輩出しているベルギーだから、コンセプチュアルなアート的要素の強いファッションを新しい美しさとして打ち出したんです。ちょっと反逆的なそのアイデアのルーツは日本にある。だからアントワープのファションは日本のマーケットとの相性も良いし、初期のマルタン(・マルジェラ)やラフ(・シモンズ)の服からも日本のブランドを彷彿とさせるものがあるんだと思います。

——ロンドンで写真を勉強していたのにどうしてアントワープでのファッションの道を選んだのはなぜですか?

ずっと悩んでたんです。ファッションとアート、どっちをやって行くか。マルジェラが好きだったというのもあるんですけど、その両軸をできるところを探して自然に着地したところがアントワープだったんです。ラグジュアリーで派手なファッションではなくて、ちょっとツイストの効いたコンセプチュアルなファッションをやりたかったというのはあります。

——美術商のお父様のもと小さい頃からアートに触れてきた経験はどのように生かされていると思いますか?

古代美術がそうであるように、数十年、数百年の時を超えて、美しいと思えるものを作る存在に憧れています。そういうものを作りたいという思いはありますね。

——海外と日本では、アートに対する距離感がかなり違いますよね。

海外ではあまり高尚なものにされてないですよね。それがいいなと僕も思うし。こっちってガラスとかで触らないでください、写真撮らないでくださいみたいな感じだけど、やっぱり向こうはあくまで生活の延長にある嗜好品というか、楽しむもののひとつでしかないから、その方がいいと思いますね。本来すごくカジュアルなものだと思うので。

——日本の教育では一般教養科目に比べて、芸術分野への割合が低いのはどうしたものかと思います。

先日、親交のある現代アーティストの方が、作品を作る上でものすごく緻密な数式を用いて時間をかけて制作を行うけれど、最終的には綺麗か綺麗ではないかという単純な着地で判断していると言っていました。展覧会に行くと「何かわからないけど、かっこいいでしょ」って。美しいか美しくないかは感覚だなと思います。古代に絵を描いた人が何を思って描いたかはわからないけれど、それを見て美しいと思う感覚が重要だと思います。答え合わせは必要ないんです。

——thのビジュアルは一貫してロナルド・ストゥープスさんが手がけていらっしゃいます。ロナルドさんはどんな方なんですか?

背が高くて迫力があるのですが、チャーミングで素敵な人です。奥さんでメイクアップアーティストのインゲ(・グログニャール)とずっと一緒に活動していて、マルタン、ウォルターなど多くのデザイナーと仕事をしてきたアントワープファッションの歴史証人のような人。ロナルドの方が活動時期が早かったからちょっと年上なんだけど、とにかく、パワフル。すごいエナジェティックで好奇心が強い、素晴らしい作家だと思います。毎年、アカデミーの3年生と4年生で1人ずつ好きなアーティストを撮っているので、彼自身もフレッシュでいたいという意識があるのかも。ラフやマルジェラがそうだったように、新人の時代には、どうやって強いイメージを作っていこうかというのを一緒になって考えてくれます。

——ファッション文化を育てたいという意識があるのでしょうか?

服の周辺にある世界観も含めて作っていくことの重要性は意識しています。「生まれ持った環境や美意識を洋服に落とし込むことを考えろ」とアカデミーでは言われ続けていました。僕は元々学校が嫌いな方だったので、人に教える様なキャラクターではないのですが、新しい才能を見つけて彼らと共に仕事をするのは好きです。ロナルドも新しい世代と仕事をするのが好きなんだと思います。著名なペインターや建築家なども小さなアントワープのコミュニテイに留まり続けていてみんな仲が良さそう。あまりジャンルごとの分断がないところも街の魅力だと思います。

——日本でも文化を育成するサーキュラーエコノミーが確立してほしいです。

最近は、縫製工場の運営に関わることで、ものづくりの深度を深めていきたいと考えています。工場と関わる様になって、クチュールとまではいかないけれど、職人さんが横にいることはすごく大事なことだと感じています。距離感が近いからお互いの利点を活かして、クオリティを高めるための効率や工夫を教えていくことができる。工場の利益を生むことの大変さも実感するので、互いにどのようなやり方ができるのか話し合うこ

ともできます。

——意識を変えることで真の豊かさに向かっていくんですね。

こういった投資も、クリエイションを続けていくためのひとつの選択だと考えています。もし工場を大きくすることができたら新しい世代のデザイナーのサンプルなどを縫うこともできるし、そうなったら面白いですよね。でも元々は将来の自分を助けるためです。僕がデビューした年からお世話になっている尊敬する縫製工場の方が「5年後には国内で縫える工場はなくなるよ」と言っていました。縫うところがなくなって一番困るのは、自分ですから。

- Photography: Ronald Stoops

- Styling: Ayaka Endo

- Words: Yuka Sone Sato