style

干渉し合わないコラボに未来はあるか?ー 堀内太郎とアーティスト横田大輔が対談

3月5日(土)より「th products sendagata」でポップアップイベントが開催。写真の枠を超えたクリエイションで注目を浴びる横田とデザイナー堀内の感性が鋭くシンクロする。

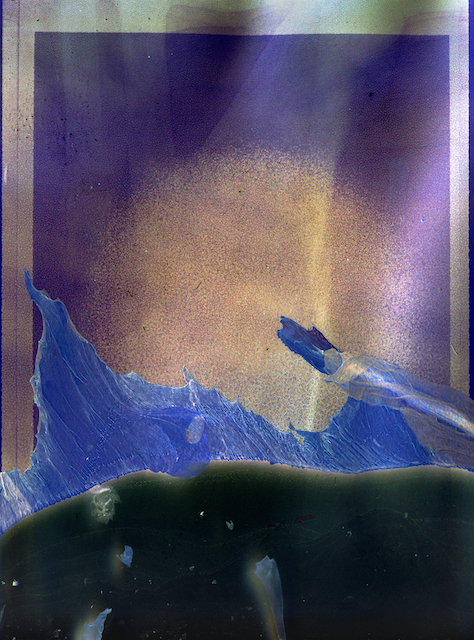

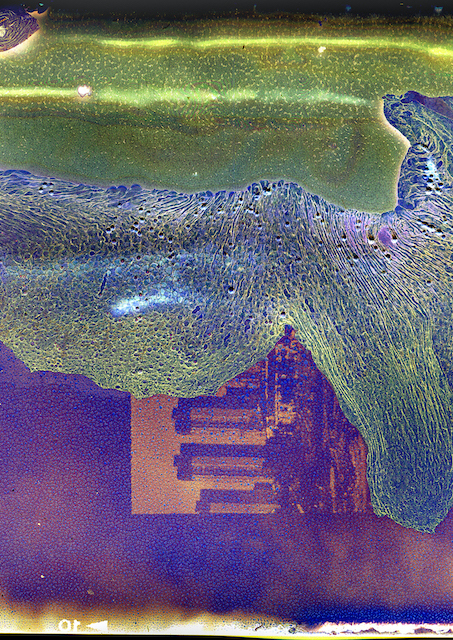

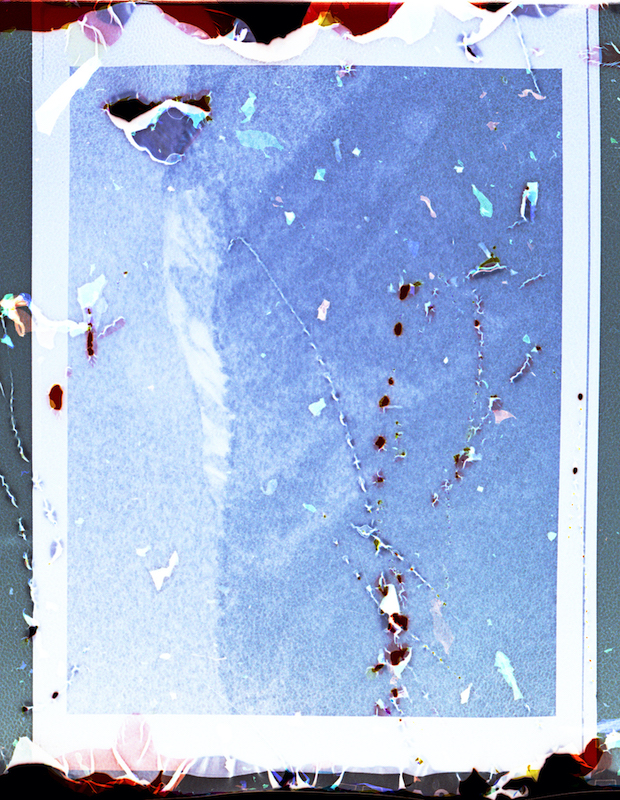

th productsデザイナーの堀内太郎が首席で服飾学校を卒業したアントワープから帰国したのは2009年の初頭。当時原宿にあった多目的スペース兼ブックストアのVACANTで横田大輔の作品を購入したのが2011年だった。作家の名前もなく1枚だけ展示されていたその作品に魅了され、大判サイズを即購入したそれこそが横田にとって作品が初めて販売された瞬間だったとか。今回のコラボレーションにつながる2人の特別な作品でもある『Site』、そこから派生した『CORPUS』シリーズにのせた思いとは。違ったフィールドでものづくりに向き合う2人が気負わない対談でクリエーションの心情をさぐった。

——お2人にとって特別な1枚を含む『Site』シリーズ。制作動機をお聞かせいただけますか?

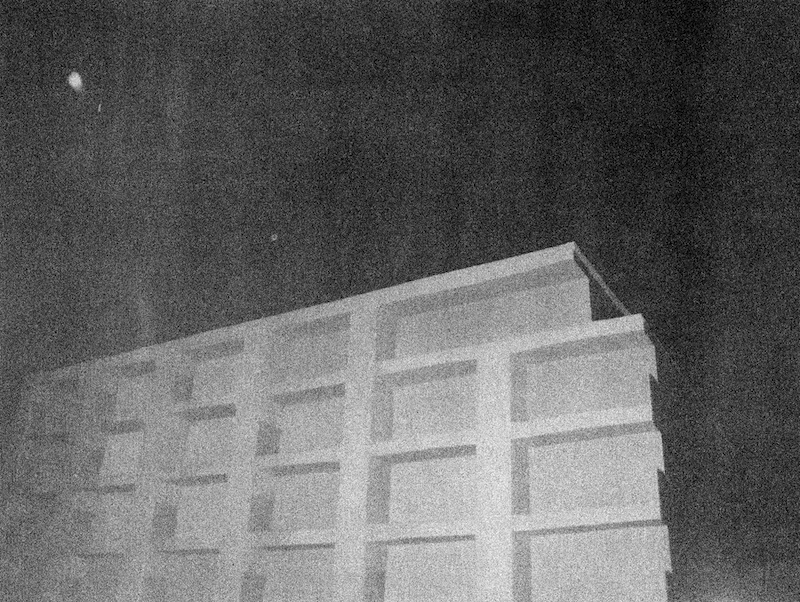

横田大輔氏(以下、横田):2011年に制作したものです。それまでフィルムで撮ってたんですが、08年ごろからカメラをデジタルに変えて、数年間大量に撮っていました。ある日ふと撮った画像を見返した時に、自分の中で撮影時との印象のズレが気になったんですよ。シリアスに撮ったつもりなのに笑っているだとか、だらしないであるとかその画像の意味付けをしてしまうような別の要素が多く含まれていた。それで気になった画像をピックアップして、自分の中にあるズレをPhotoshopで削除していったんですね。単純に表情を消したり、街の看板の文字を消したりと。

堀内太郎氏(以下、堀内):元々はこの壁にも様々なディティールがあって、それをどんどん消していってるっていうような状態なんですよね。

横田:主に建築物に関しては輪郭だけ残して表面のディティールを消しているのが多いですね。『Site』は、過去に主体としていた人物や建物などを削除して、背景となるものを前面にすることで中心を変えるっていうんですかね。その中の1つが堀内さんが以前買って下さった建築のものになるっていう感じです。

堀内:人が写真を見る時のフォーカスを勝手に変えるようなイメージですか?

横田:はい、それには自分も含まれています。時間が経過すると、自分でも写真への見方が変わってるっていうことが当然ある訳ですよね。そこで、素直に変わったフォーカスを写真に当てはめるというか。

堀内:ある種、横田さんが本来写真に対して持っていたであろう印象を強調するということなんですか?

横田:そうです。写真の記録性を自分の印象に近づけていくっていう作業でしたね。そもそも大量撮影を元にしているので撮りたかったものっていうものが判然としてないんです。そこが未決定であったはずなのに、当然写真はある種の決定項を持ったイメージとして上がってくる。でもその写真を見た時にやっぱり自分は違う印象を持っていたということに改めて気づくので、撮りたかったものともまた違うっていうか。コンセプトでいうならば、その都度見返す度に変わっていく自分の意識に写真を変化させていくっていう感じです。ですから、意図的に何度も同じイメージを変化させて違うシリーズとして使うっていうことをよくやってます。

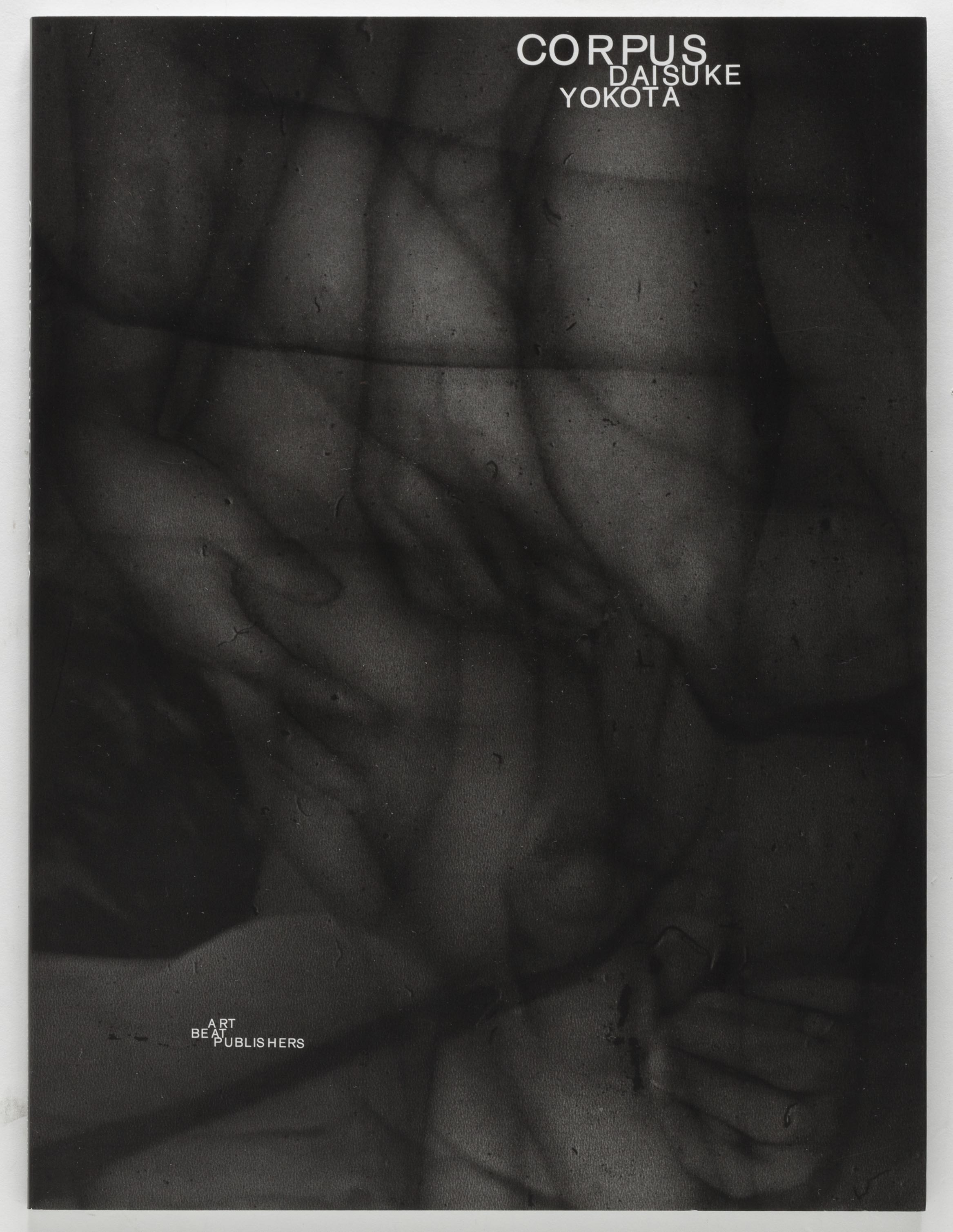

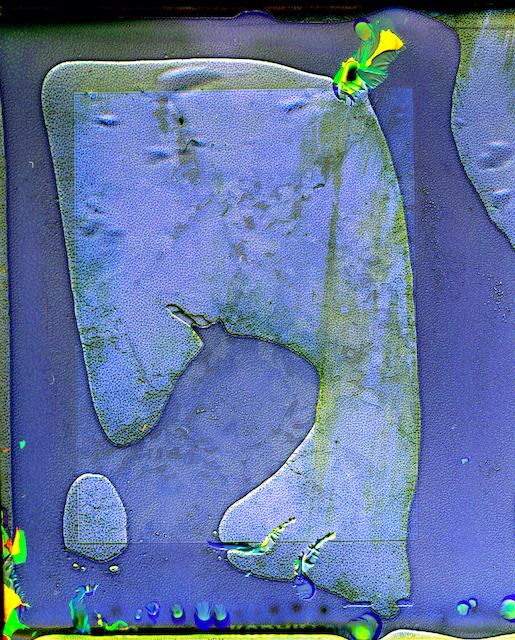

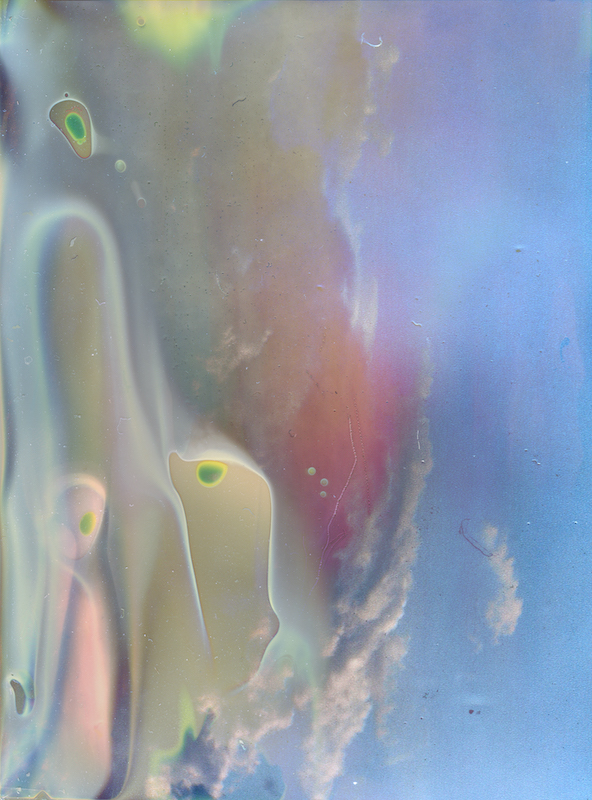

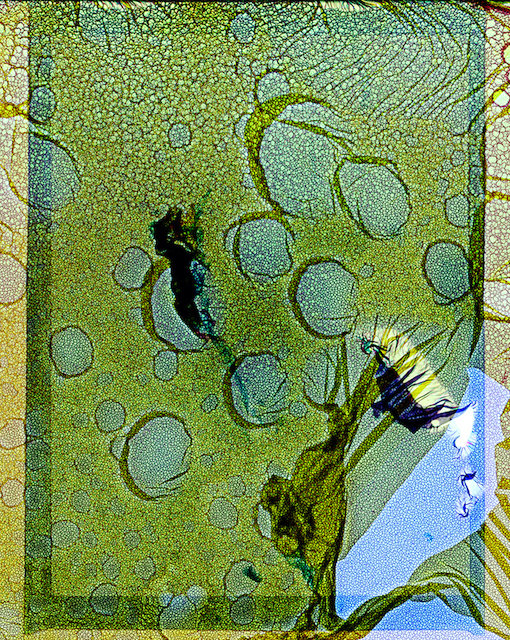

——今回のコラボレーションでは、『Site』の建物の写真のほかに、『CORPUS』シリーズからヌード写真も採用されていますね

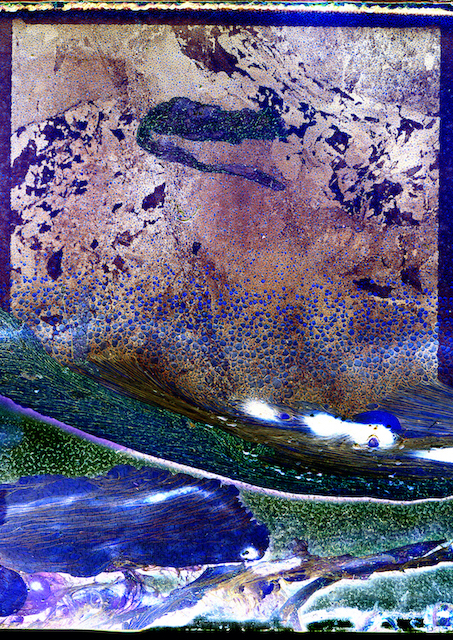

横田:これは『Site』の後のシリーズですね。Siteで削除していた、中心となる人物たちを今度はクローズアップしてもう一度使ったっていうやつなんですけど。例えばホテルの室内の写真に対して室内だけを『Site』で使っていたとしたら、『Site』では消していたその中心にいた人物を『CORPUS』では、極端に広い画面からクローズアップして使っている、といった感じですね。

堀内:これも撮りためてた写真の中の素材で別の使い方を施したということなんですね。

横田:そうです。それを発端としていて、そこから極端にクローズアップしていって人体に寄った時に、人というよりは肉塊というか。完全にボディにフォーカスしたものも面白いと思って、そこから発展していって改めて作ったという感じです。

——この作品に関しては、視覚的な部分の面白さを狙ったと言えるのでしょうか?

横田:そうですね。以前は記憶や印象といったあいまいなものに対する興味だったんですけど、この頃から徐々にものや素材、人ならばその人体っていうところにすごい興味が向いていっていた時期だったんですよ。多分それは撮影におけるフィルムやカメラといったものの方向って言うんですかね。当時デジタル化していってた時代なので、写真における素材に対するフォーカスが少なかったと僕の中で思っていたんですね。ある種その素材的なものを使うことって、特に当時は古いこととされてた気がするんですよ、表現内容として。ヌードっていうものは王道でもありますしね。だからあえて自分の中でそこをチャレンジしていくっていう方向をとったんだと思います。身近な人に限られちゃいますけど、当時モノクロを撮ってる人ってほとんどいなかったんですよ。

——白黒やヌードなどの表現は海外で人気の森山大道や細江栄公などとすぐに紐付けられがちですが、そこへあえて向き合った?

横田:僕自身、その世代の方々に影響を受けてる人間なので。ただその影響から抜け出すのがどれだけ大変で、しかも影響下の中でやっていくことの無力感っていうのが強かったので、僕の中で一旦切り離したつもりなんですね。切り離して、適度な距離を持てたと自覚した上で、影響は自覚しつつも影響下ではないルートから作っていると思ってたんですね。自分の中でですよ、あくまで。

堀内:やっぱり、ヌードというテーマはフォトグラファーとしてある種大きい挑戦なのでしょうか?

横田:大きかったですね。というか、まず人を撮りたいって言う気持ちは僕でもあるんですよ。その上で、その人の心理性を強く表してしまう服などを排除して、もっと匿名的な、人物一般としてのものって考えると、やはりヌードの方がいいんですよね。そう言う意味では一度は向き合いたいというか撮りたいという気持ちはあったのかもしれないですね。

堀内:僕最近、デザイン画を描く上での練習を兼ねた趣味としてヌードのドローイングを描いているんですけど、何故か顔を描こうとは思わないんですよ。人間の身体の形状が面白いし美しいと思うんですよね。

横田:そこが入らないと印象が全然違ってきますよね。

堀内:そう。だから身体の形状は、やはり独立した美しさがありますし。横田さんとコラボレーションさせていただくタイミングで、どの作品を選ぶかという話になった時にこれを僕が選んだのは多分、肉体の形状が並んでる構図が好きだったんですよね。それが理由としては、結構大きいのかなと思う。

横田:今回のコラボレーションにあたって、堀内さんの以前のインタビューとかを読んでthの特徴である素材や形といったプロダクトでの意識を強めていったと知りました。そういうところでは近い部分があるのかなという気はしましたね。長く残るものに関してはある種、無個性みたいな。

堀内:そうですね。削ぎ落とす事で永遠性が高くなると考えています。

横田:そう。面白いですよね。意味合いというか触覚的というか。

堀内:写真って記録メディアとしての性格がすごく強いと思うんですけど、横田さんはどんどん抽象的な作品も作ってるじゃないですか。もはや写真と抽象画、ペインティングの中間のような。写真というフォーマットの中の限界を探ろうとしているというか。だから横田さんにとっての写真とはいかなるものかと、気になったんですよね。

横田:当然、表現としての写真となった場合、撮り手である人が主体となる場合が多いじゃないですか。でもやっぱり写真はそれだけではない。カメラという道具を使う訳なんで、それは視覚の代理になるものではあるけれども、あくまでそれは代理に過ぎず、僕の目ではない訳ですよね。経験っていうのは僕自身にあるけれども、そのカメラにある訳ではないから。やはり人間とは切り離された道具としての、ある種工学的な映像な訳ですよね。

堀内:ドキュメンタリーでありそうだけれどもフィクションだということですよね。

横田:そうです。ドキュメンタリーとして、記録としてものすごく信頼性の高いメディアではあるけれども、それはあくまで人間に寄り添ったかたちで利用しているに過ぎない。そうやって考えた時に写真ってなんだってなると、人を主体としない考え方をどうチャレンジしていけるか。

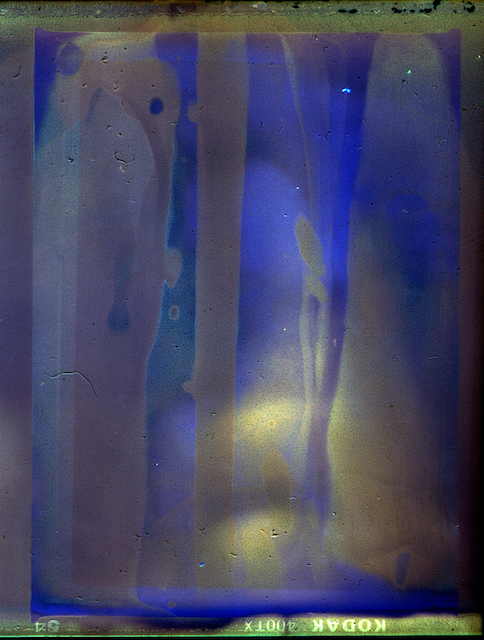

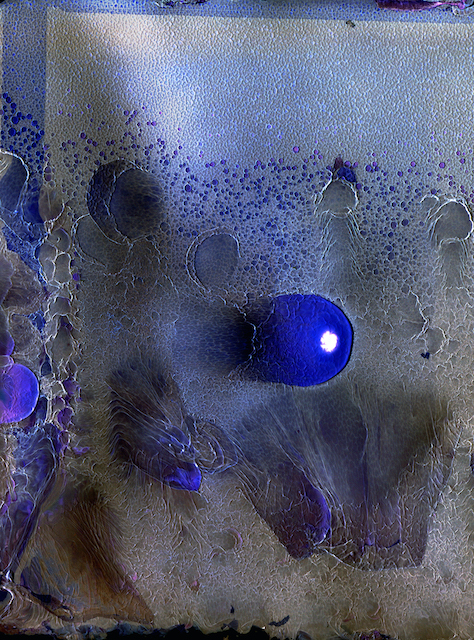

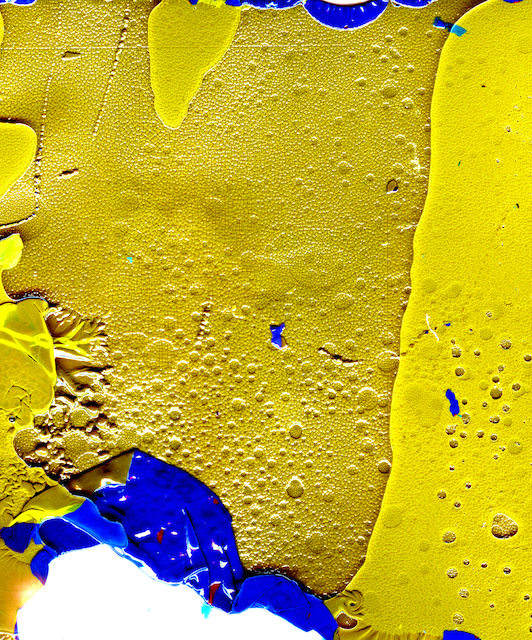

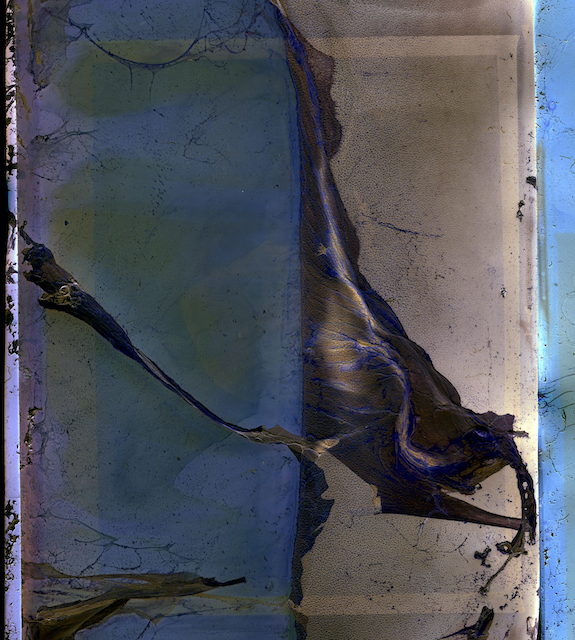

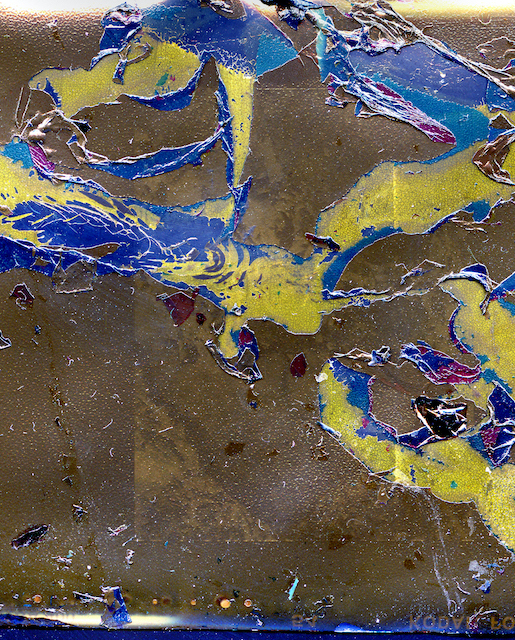

堀内:近年横田さんはケミカルリアクションを作品の中で多用されていますよね。

横田:やっぱり写真の誕生には化学的な側面がすごく重要なものだった。今やデジタルになってるけれども、やっぱり写真の存在を考えるなら、過去の素材や技術はものすごく重要な証拠になると思っていて。そこを自分の中で、デジタル時代だからこそ掘り返して、過去に見落としたものや間違った方向で発展していった可能性、途絶えてしまった道筋を現代から辿り直すみたいな方法もあるのではないかっていう感じですね。

堀内:面白いですね。ケミカルリアクションってすごくフィジカルじゃないですか。実際にあるもの。だけどスキャンや、デジタル写真になった瞬間にデータの羅列というか、全く違うものに変換されるじゃないですか。そこはどうなんだろうかと。

横田:そうなんですよ。だからもどかしくもありつつ。やはり、現代的な希薄さ、空虚さっていう魅力もあって。

堀内:結局数字でしかないみたいな話になりますよね。

横田:だからそのフィジカルなリアクションって自分との接触だから、自分に近づいてくる訳じゃないですか。ある種抽象を作っていても、ペインティングに近いというか。自分で作っていく感じが。

堀内:一回しか作れないし。

横田:そうなんですよ。だからそれが自分の中で1つ嫌なポイントでもあるんですね。作ることで作り手である自分の主体性をアピールすることになってしまう。今度はまたそれを遠ざけていく作業として、デジタル化したり自分を薄めていく作業っていうのも自分の中で大事なんですね。もしかしたらそれがデジタルの部分ですごくハマっているのかもしれないという気がします。

堀内:写真自体の複製はいくらでも可能だけど、横田さんが作っているフィジカルな、それこそ匂いが出ているような作品は複製が不可能じゃないですか。だからそこを両方やるのが面白いなと思いました。

横田:魅力的であるなにかを撮りたいという気持ちに対して、シャッター音で終了させてしまう行為がこっちのモチベーションと対比として全然成立してない気がするんですよ。写真を撮っていて、毎回この手の届かなさを思うんです。その溜まった不満を素直に出すならああいうフィジカルな行為になってしまうという感じですかね。

堀内:あれは横田さんが見ている視点をいかに表現できるかみたいなところもある訳ですね。抽象画とかペインティングは特にそうだと思うんですけど。

横田:そうですね。何かを豊かに作り出すということよりも労働の果てに何かを作り出す作業者っていう感じも僕にとっては心地いいというか。それぐらいの関わり方がある種正しさがあるのではないかなっていう気も少なからずあるんですよね。でもちょっと呪いっぽいですけど。

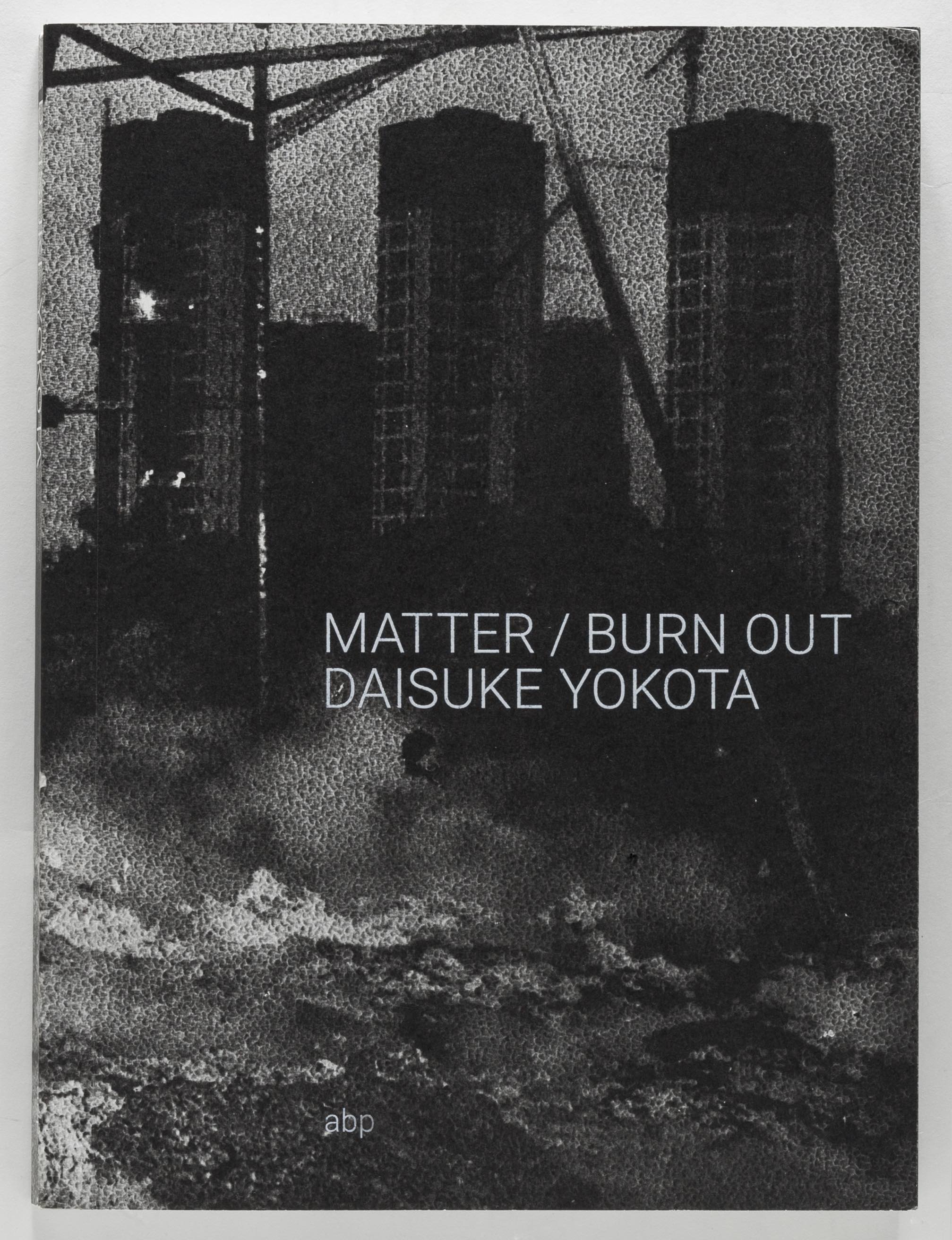

堀内:『matter』のケミカルリアクションを多用した作品があるんですけど。この辺が僕すごい好きで。

横田:一つのシリーズを作る上で、熱湯を使って現像するのでミスがすごく多いんですよ。単純に乳剤が熱湯に溶けてしまって全部流れてしまったりとか、そういうものを今まで省いていたんですけど、見方を変えればすごく魅力的だし主題にそぐわないだけで排除するものではないと思って。そういうものがどんどん溜まっていった上で、それら全てを統合して使っていくかたちを何か着手していくべきだと思った時に、毎回作って抽出していったものを全て違うユニークな本として作り上げていくっていうのを始めたきっかけが『matter』っていうシリーズです。言ってしまえば僕の作った全ての作品をさすものっていう感じですね。全てが結果的に『matter』に含まれていく。

堀内:やはりそこにはデジタルとの大きな差があると思うんですよね。

横田:僕昔、化石や鉱物が好きでよく取りに行ってたんですけど。

堀内:だからほんと天然のものに見えますよね。

横田:そうなんですよ。金属やなにやらが、その圧縮で反応して起こってるから自然現象ですよね。

堀内:そうそう。それをすごい感じるんですよね。自然現象というか宇宙というか。

——今回のコラボレーションアイテムは、全て一点ものになるように構成されていますね

堀内:服は基本的には量産物ですが、そこに作品が持つ様な偶然性を含ませたいなと考えたんです。横田さんの作品データを150cm幅の反物プリントにしたら粒子感とかからも強い印象を感じることが出来てすごくよかったので、数作品を一つの生地に大きく並べてある程度ランダムな中で裁断して縫い上げました。

横田:僕にとって身なりってコミュニケーションに近いんですよね、どうしても見られることを意識して選択するし自分の思想性もそこに含まれる。そういう意識はありつつ、自分の作品を作る上での関係性としてファッションについては真剣には考えてなかったんです。その上で今回、ただの表層的な関わり合いではなくて、対話に近い上での作品と服の関わり合いが可能なのかもしれないっていうことを色々考えさせてもらっていて。僕も写真を印画紙にロールで印刷したり焼いたりしてるから、生地を扱うような意識もあって、反物をみた時に僕のとほとんど変わりがないんですよね。でも堀内さんはそこで額に入れるのではなく反物がどんどん服になって、イメージの見え方が異なってくるっていう、ある種僕の道筋とは異なる分岐を見せて頂いたようで非常に興味深くて。写真のあり方として、違うアウトプットを見れたっていうすごく良い経験でしたね。

堀内:近年ファッションの世界でコラボレーションは頻繁に行われるようになってきていますが、そのプロセスに違和感を持つことは多いです。作家とのコミュニケーションや、作品へのパーソナルな思いが無い中で作品をそのままプリントしたような簡易的なコラボレーションが氾濫している様に思えて。僕はプロセス自体に作品とのコミュニケーションや面白い試みを加えていきたいという思いがありました。

横田:ある種そのコラボレーションによってお互いの仕事が良い意味で歪んでいくといいですよね。綺麗に組み合わさる、ではなくて過程同士で関わりあえばおのずとお互いが反映せざるを得ないっていうんですかね。干渉して歪んでしまうことが起こった方がものとしては面白いですよね。

堀内:僕もそう思ってます。

——作品の希少価値の高さを意識することもありますか?

堀内:やはりバランスが難しいですよね。作家の方も同じだと思うのですが、ファッションデザイナーとしても時代はどんどんマス寄りになっているとは感じます。どんどん僕自身が好きだったファッションからは遠ざかっている気もしていて。この時代でどう自分が良いものを作り続けていくかということを色々と探っている状態です。

横田:一時海外のブックフェアに参加していたんですが、ある時期からインディペンデントの小さな出版社の人でも、大きな出版社でも作りに大きな差異が見えなくなった。全体的な均一化が進んでいってると思った時があって。その時に自分はそっちで勝負するのではなくて作家個人、人間個人が作った、オリジナル性が高い作りっていうものを掲出していこうって感じた時期がありましたね。

堀内:本物っぽいものは、今いくらでもありますよね。洋服も僕らの時代で既に変わってたと思うんですよね。オートクチュールの人たちはプレタポルテを当初馬鹿にしてただろうし。プレタポルテの時代からストリート全盛の時代に変わり、パターンもデザイン画も書かない人も徐々に服を作る時代になった。これがどこに次進んでいくんだろうか興味深い。僕はアートを世界とかそれぞれの人種の国で起こっている事や、国民が考えてることを反映する物だと思っています。アートと言われるものが世界的に軽薄になってきてる様に見える理由というのは人々が軽薄になってきてるからなんだろうなと。そして逆に考えるとその軽薄さ自体が面白さでもある。

横田:確かに。そこがもっと極端にいったら面白いなってなるかもしれないですね。

th products x 横田大輔 コラボレーションコレクション・ポップアップストア

会期期間:3月5日(土)〜 27日(日)

会場:th products sendagaya 東京都渋谷区神宮前 2-30-28

営業時間:12:00 ~ 19:00

休館日:土日のみ営業

堀内太郎

1982年生まれ。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業、2008年レディスブランドTARO HORIUCHIを創立、12年第30回毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞を受賞。2018年秋冬メンズコレクションから「日常における普遍性の追求」をコンセプトにth productsをスタート。2021年より実用性の高いプロダクトとしてのユニセックスなコレクションを展開。21年9月には千駄ヶ谷にダイケイ・ミルズが内装や重機を手掛けるギャラリー兼ショップ、th products sendagayaをオープン。

横田大輔

1983年生まれ。日本写真芸術専門学校卒業。2010年「第2回写真1_WALL 展」グランプリ受賞。2013年、アムステルダムのUnseen Photo Fairにおいて「The Outset I Unseen Exhibition Fund」初受賞者となり、 翌年2014年にFoam写真美術館にて個展を開催。2015年、Photo LondonにてJohnKobal Residency Awardを受賞、2016年にはPaul Huf Awardを受賞。2019年には写真集『Sediment』、展示「Room. Pt.1」より第45回木村伊兵衛写真賞を受賞。

- Words: Yuka Sone Sato