art

英アンダーグラウンドミュージック界の破壊者、ジェームス・ラヴェル

千変万幻の旅路を行く

Mo’ Wax主宰、音楽ユニットUNKLEの設立者であるジェームス・ラヴェル(James Lavelle)は真のパイオニアであり、イギリスのアンダーグラウンドミュージック界の破壊者だ。90年代における彼の分野を超えるアプローチは時代を何年も先取りしたものだった。アイコニックなバンドと手を組みながら彼が展開してきた音楽、ファッション、アートでの活動は、今日のコラボレーションカルチャーの基盤を築いてきた。現在も彼はUNKLEや、最先端のキュレーターとしての自身の仕事を通して、ジャンルを問わない活動を続けている。そんな彼を訪ね、これまでの音楽やその他のキャリアについて語ってもらった。

「僕達がしていたのは、保守的なものに逆らいながら分野の境界を壊して、独自の個性を作り出す活動だったから、破壊という要素は大きかった」。ウェストロンドンにある自宅で、ラヴェルはそう語った。辺りはレア物のおもちゃや、彼が所有するMo’ Waxのアーカイブアート作品でいっぱいだ。「何かインパクトがあって、僕達の言語や文化を表現するようなものを作りたかったし、個性を出したかった。僕にとって破壊というのは、個性と本物の表現への永遠の探求なんだ」

音楽、ファッション、デザイン、映画、アートを融合させたラヴェルのレコードレーベルは、90年代半ばには既に、当代屈指の影響力を誇るものとなっていた。「独自の世界を作って、自分らしさを出す。あとは置かれた環境次第でものが出来上がる」というのが彼のモットーだった。彼が10代の頃に立ち上げたMo’ Waxにはやがて、カリフォルニアのDJ Shadow(DJシャドウ)から東京のDJ KRUSH(ディージェイ・クラッシュ)まで、ビートメイキングの名手らが名を連ねた。60年代のBlue Noteに匹敵するシンボル性を持ったシャープなヴィジュアルで、ラヴェルのレーベルはロンドンのホクストンから原宿まで各地に存在する、スタイル意識の強いビートヘッズらを結び付けるカルチャーアイデンティティを形成した。

気鋭のグラフィックデザイナーであるSwiftyやベン・ドラリー(Ben Drury)、ストリートアーティストのFutura 2000(フューチュラ2000)、そして一部ではBanksy(バンクシー)の正体とも噂されているMassive Attackの3Dことロバート・デル・ナジャ(Robert Del Naja)と活動を展開しながら、ラヴェルは自身のMo’ Waxのクリエイティブビィジョンをアート、ストリートウェア、おもちゃを通して拡大した。各種ブランドや、ファレル・ウィリアムス(Pharrell Williams)からカニエ・ウェスト(Kanye West)まで、今日を代表する音楽アーティストとのコラボレーションは、ストリートウェアレーベルのA BATHING APE®(アベイシングエイプ)やコレクターズトイメーカーのMEDICOM TOY(メディコム・トイ)との提携により、ラヴェルがほかに先駆けて実現したものだ。

ラヴェルによる分野の境界線を超えた20年間の活動は、彼が2014年にロンドンでキュレーションを務めたメルトダウンフェスティバルに伴う展覧会『Urban Archaeology: 21 Years of Mo’ Wax(都市型考古学:Mo’ Wax の21年)』で紹介された。さらに拡大版の『Daydreaming With…』と題した展覧会では、音楽、アート、映像、ストリートカルチャーでの実験的な活動を展開するクリエイター陣をラヴェルがまとめ上げた。一方2016年のドキュメンタリー『The Man From Mo’ Wax』では20世紀後半の音楽史上屈指のイノベーターである自らの人生とそのクリエイティブプロセスについて見解を述べた。

ラヴェルはロンドンから西へ約96.5kmのところにあるオックスフォードで育った。イングランド南西部のブリストルもロンドンとほぼ距離のところにある。若い頃のラヴェルはヒップホップというものから、異なる形態のアートが融合され得る可能性を知った。「音楽、アート、ビジュアル、言葉、ダンス、その全部が一緒になることで、とても魅力的なものが作り出されていた。僕の土台はそういうものと、あとは『スター・ウォーズ』と格闘技への愛だったね」とラヴェルは言う。

ラヴェルはロンドン、ブリストルの両方によく足を運ぶようになった。ロンドンでの彼にとっての聖地は、KANGOL(カンゴール)のキャップ、Public Enemy(パブリック・エナミー)のジャケット、Def Jam(デフ・ジャム)のTシャツ、adidas(アディダス)のトレーナーなど、ヒップホップアイテムファンの砦であるカーナビー・ストリートの「Four Star General」だった。ラヴェルはオックスフォード・ストリートの「Mash」にも通い、レイヴ音楽のフライヤーやソーホーに無数にあるレコード店を覗き、音源探しのスキルを磨いた。音楽、ファッション、アート、デザインが重なり合う、新たなDIYカルチャーの時代だった。“アンダーグラウンド” カルチャーが商品化やマス化している今よりもずっと、当時のユニフォームには特定の部族の一員であるという意味合いが込められていた。

「服装にとてもはっきりした主張があって、自分と同じ好みの人が一目で分かった。そういう集団に飛び込んで関わってみて、夢中になった。そういうものの中心にあった仲間とかコミュニティの一部に自分もなりたいって思ったんだ」とラヴェル。

ラヴェルが最初にロンドンに来たのはソーホーの端にあるチャイナタウンで格闘技を学ぶためだった。一緒に練習をしていた若者達は、ブルース・リー(Bruce Lee)と同じくらいにヒップホップ、ファンク、ブレイクビートにハマっていた。ラヴェルの生まれ育ったオックスフォードの昔ながらの中産階級の暮らしとは全く別の世界だった。

ラヴェルが初めてロンドンのクラブの雰囲気を味わったのは、「Soul II Soul vs. Shock Sound System」のウェアハウスパーティの場だった。14歳だったラヴェルは一人で乗り込み、その空気を全身に吸い込んだ。その経験は彼の人生に強い影響を残す。「SF映画の世界に入り込んだみたいだった。洋服も、髪型も、ダンスも、すごかったよ。なんとなく危ない感じもして、とにかく刺激的だった」とラヴェル。

カムデンにあるSoul II Soulの店舗はそういうものに目がない10代の若者達がよく立ち寄る場所だった。グラミー賞受賞歴を誇る音楽クルー、彼らの音楽、ファッション、ライフスタイルが融合し、“a happy face, a thumpin’ bass, for a lovin’ race” というスローガンと、「Funki Dred」のロゴが掲げられた溜まり場のようなそのショップが、ラヴェルの中に創作の種を蒔いた。

「当時はSoul II SoulとブリストルのThe Wild Bunchのサウンドシステムカルチャーにすごくハマってたんだ」とラヴェルは振り返る。The Wild Bunchと言えばMassive Attackの前身だ。「あらゆるものが一緒になって大きな代替コミュニティが作り出されている感じがすごくいいと思った。だからロンドンとブリストルを行き来して、そういうものの全てを吸収するようになっていった。クラブとかレコードショップとか、異なるカルチャー同士がどう結び付いているのかも理解するようになっていった」

オックスフォードに戻ったラヴェルは、ロンドンで最もカルト的なレコードショップで買い集めたレコードを回し、自身のクラブイベントMo’ Max Pleaseを始めた。調達先だったレコードショップのひとつが、アメリカのダンス音楽を専門に扱っていたBluebird Recordsだ。当時10代にして自信に満ち溢れていたラヴェルは、この店でインターンシップをしたいと申し出た。

「ああいう個人経営のレコードショップはアンダーグラウンドカルチャーの聖地みたいなものだったんだ。新曲が何でも聴ける以外に、クラブで見るようなヘアスタイルや服装や話し方なんかにも出会うことができた。あらゆる意味で勉強になったよ」とラヴェル。

Bluebird Recordsでの経験でさらにラヴェルの財産となったのは人脈ではないだろうか。「大物がいっぱい来るんだ。DJのジャイルス・ピーターソン(Gilles Peterson)やBomb the Bassとしていた活動していたティム・シムノン(Tim Simenon)とか、ストリートウェアディストリビューターのGimme FiveとHit and Runの創設者のマイケル・コッペルマン(Michael Kopelman)とか、Ronin RecordsとInternational Stüssy Tribeのアレックスターンブル(Alex Turnbull)とか。とにかくそういう人達と親しくなって勉強したいと思ったよ」とラヴェル。

ラヴェルはその後、ウェストロンドンのポートベローロードにあるHonest Jon’s Recordsでも働き、新しい音楽を持ち込む人材として定評を得るようになった。この店でラヴェルは、東京のMajor ForceやミュンヘンのCompost、ニューヨークのTommy Boy、ロサンゼルスのDeliciousといった世界各国のレーベルと関係を構築していった。

Honest Jon’sで培った人脈を通して、ラヴェルは『Straight No Chaser』誌の編集者であるポール・ブラッドショー(Paul Bradshaw)と知り合う。1988年にジャイルス・ピーターソン(Gilles Peterson)とパトリック・フォージ(Patrick Forge)のダンスフロアイベントのTalkin’ Loudや、カムデンのDingwallsで行われていたアフタヌーンセッションSaying Somethingの場で生まれたアイデアを元に創刊された同誌は、ロンドン、イギリスの枠組みを超え様々な読者に、ダンスミュージックのアンダーグラウンドシーンに関する情報を発信する雑誌だった。

「まだインターネットが普及していなかった当時、『Chaser』は世界各国の様子を伝えていたことが凄いんだ。いろんな音楽が融合する動きの中でDJ達がどんなレコードを出しているかも載っていた」とラヴェル。

2014年の展覧会に合わせて出版された、20年に及ぶレーベルの影響をまとめた書籍『Urban Archaeology: 21 Years of Mo’ Wax』で、早熟のラヴェルがホクストンにある『Straight No Chaser』の本社に乗り込んできたときのことをブラッドショーはこう語っている。「『Chaser』のオフィスにやってきたジェームズは17歳だったが、コラムを書きたいという明確な意志を持っていた。いろいろ話して最後に『僕の力が必要なはずです』とまで言われた」

こうしてラヴェルは実際にコラムを書くことになった。オックスフォードのクラブイベント同様、彼の担当したコラムもMo’ Wax Pleaseと名付けられ、世界的人脈を強化する手助けとなった。それが後にレーベルとしてのMo’ Waxの誕生につながる。

「『Straight No Chaser』にはレビュー用に世界中からたくさんの音源が届いていた。ほとんどがリリース前のものだよ」と語るラヴェルはコラムを書く傍ら、ショップを通じたネットワーク構築も続けており、Attica Bluesのチャーリー・ダーク(Charlie Dark)やPalm Skin Productions のサイモン・リッチモンド(Simon Richmond)といったアーティストらと親交を深めていた。ラヴェルはどこかのレーベルに勤めることを考えたこともあったが、やはり自身のレーベルを立ち上げることを決意した。

Mo’ Waxのデビュー作は、ニューヨークで毎週開催されていたGiant Stepのパーティーに参加をしていたネオソウルバンド、Repercussionsによる『Promise』で、ライナーノートには“Straight outta Brooklyn” と書かれていた。スリーブは、『The Face and Arena』誌でネヴィル・ブロディ(Neville Brody)の庇護を受け、『Straight No Chaser』のアイコニックなルックのほか、ロンドンの数多くのアンダーグラウンドクラブのフライヤーも手がけているタイポグラフィの名手イアン・スウィフト(Ian Swift)がデザインしたものだ。

ブラッドショーはSwiftyのデザインについて Mo’ Waxの書籍にこのように記している。「Mo’ Wax の初期の作品を今見ると、1950年代や1960年代のソウルやジャズのレーベルから、ソール・バスのグラフィックアート、マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp)のダダイズム作品である『Rotoreliefs』、東海岸のストリートアートに至るまで、様々なものの影響が見て取れる」。これは、Swiftyのデザインを良くまとめた表現と言えるだろう。

アートワークのいちばん特徴的なところは、スリーブの左右の外側に日本式の帯が入っていることだ。「日本の音楽カルチャーやファッションにすごく夢中だったんだ」とラヴェル。「特にそれぞれのレコードに関する情報を日本語に訳して載せている帯が大好きだった。それでSwiftyにそういうのがやりたい、常に “らしさ” を出したいと伝えた。Swiftyは得意なフォントを使って、全部のスリーブに実際に帯を採用した。Def JamとかTommy Boyとか、子供の頃から聴いてきたレーベルにはすごく強い象徴的なアイデンティティがあった。そういうものをMo’ Waxにも持たせたかったんだ」

Giant StepでのDJ活動や海外の音楽業界との人脈作りに加えて、ラヴェルはSupremeのジェームス・ジェビア(James Jebbia)などストリートファッション業界の人材との人脈も構築した。しかしロンドンのクラブシーンで形成した人脈は依然最も重要なものであり続けた。

1993年、ラヴェルとピーターソンは月曜日の夜に開催されるセッションイベントのThat’s How It Isを立ち上げた。同年、ホクストン・スクエアにはBlue Noteが誕生し、Goldieの伝説のドラム&ベースイベントであるMetalheadz、Coldcut のSolid Steel、そしてラヴェル自身のDustedなどが演奏した。Mo’ Wax はこうした肥沃なカルチャーシーンから誕生し、同じ会場でStealthイベントに出演していたNinja Tuneなどその他の革新的レーベルと手を組んでいった。

「常に大きな野心があった。Mo’ Waxを始めたときにA Tribe Called Questと契約できる可能性があったら、きっと契約していたと思う」とラヴェル。

1992年から1993年にかけ、ラヴェルはPalm Skin Productions やDJ Shadow、Groove Robbers、Attica Bluesなどを含む12インチのコレクターズシングル16枚、EP、サンプラーをリリースした。Mo’ Waxはトリップホップのレーベルになんとなく分類されたり、アシッドジャズのコーナーで売られたりすることがよくあるが、実際の音楽的要素は多様かつ個性的だった。ラヴェルが常に、確立されたサウンドに新たなひねりを加えることを目指していたからだ。

「僕が最初に好きになったのはヒップホップだったけれど、いつも別の音楽も探していたんだ」と、ラヴェルは日本やフランス、ドイツなどのレコードを掘り出していた当時を振り返る。「Coldcutみたいに、クラブで使うのにいいインストルメンタルヒップホップのカットアップレコードがずっと大好きだった。それから、Massive Attackも大好きだったよ。それからレーベルで言うとWarpみたいなイングランド北部のアブストラクトエレクトロニックミュージックにもすごくハマってたね。Mo’ Waxのサウンドはそういうものを全部融合させてできてるんだと思う」

DJ Shadowが1994年にマルチフォーマットでリリースした多楽器によるインストルメンタルヒップホップ大作『What Does Your Soul Look Like』はMo’ Waxの最大の転換点となった初期のレコードの一枚だ。

「最初に聞いたShadowの曲は、アメリカのヒップホップグループZimbabwe LegitのレーベルのHollywood Basicから出ていた『Doin’ Damage in My Native Language』のリミックスだったよ」とラヴェルは振り返る。

「すごく良くて、原曲とは全然違った仕上がりだった。Pink Floydがヒップホップを演奏してるくらいのクラシック感があった。後からShadowについて知るようになって、連絡したんだ。その後のことはご存じの通り」

「Attica BluesとかLe Funk MobとかDJ Krushとか、そういうのと同時期に『What Does Your Soul Look Like』が出て、自分と自分のコミュニティのための新しいサウンドとかアイデンティティが作り出された感覚がすごくあったんだ」

Mo’ Waxの12インチのリリースでも特に面白いものは、DJ TakemuraやEl-Malo、DJ Krushといった日本のアーティストのものだった。1993年の『Jazz Hip Jap Project』コンピレーションのリリース以来、ラヴェルは日本を定期的に訪れるようになった。由緒ある伝統と現代的な発想や技術の共存する日本独自の二面性の価値を強く認めたラヴェルは、そんな日本のことを『Blade Runner』的だと表現している。

「食からファッションに至るまで、あらゆる分野における細部へのこだわりに圧倒されたよ。僕が好きだったものの全てが本当に見事に完成されていた。だから日本には本当に夢中になったし、日本のいろいろなものにものすごく影響された。レコードショップや『Straight No Chaser』で得た人脈伝いで日本人と仕事をするようになって、日本という国を深く知るようになっていったんだ」

強い影響力を誇った東京のニューウェーブグループPlasticsの結成者であり、日本のヒップホップとエレクトロニックミュージックのパイオニアであった中西俊夫は、1988年にMajor Forceのレーベルを共同設立した。TYCOON TO$H(中西俊夫)やSexy T.K.O.名義による12インチレコードシリーズで人気を博した中西は、日本のヒップホップ誕生期の第一人者となった。中西が曲に加えて手がけていたアートワークやグラフィックデザインもMo’ Wax のデザインに影響を与えた。1994年のEP『Mo’ Wax vs. Major Force: Time Has Come』から始まったラヴェルとMajor ForceのコラボレーションはやがてサブレーベルMajor Force Westの設立へとつながった。

「俊夫とよく一緒に活動していた工藤昌之と共に構えていたロンドンのスタジオに、日本の音楽やファッション、クリエイティブ関係のあらゆる人が二人に会いに来たんだ。それで藤原ヒロシとか、A BATHING APE®のNIGOとか、ファッション関係者とたくさん知り合ったよ」とラヴェル。

ラヴェルはそれ以前に、イギリスに日本の新しいストリートウェアブランドをたくさん持ち込んでいたマイケル・コッペルマン伝いに、A BATHING APE®を知っていた。原宿の小さなスタジオにNIGOを訪ねたラヴェルは、そこからNIGOがUNDERCOVER(アンダーカバー)の高橋盾と共に開いたショップNOWHEREや、同じく影響力の強いファッションブランドFORTYPERCENT AGAINSTS RIGHTS(フォーティーパーセントアゲインストライツ)など、当時誕生しつつあった裏原のショッピングシーンを知るようになる。

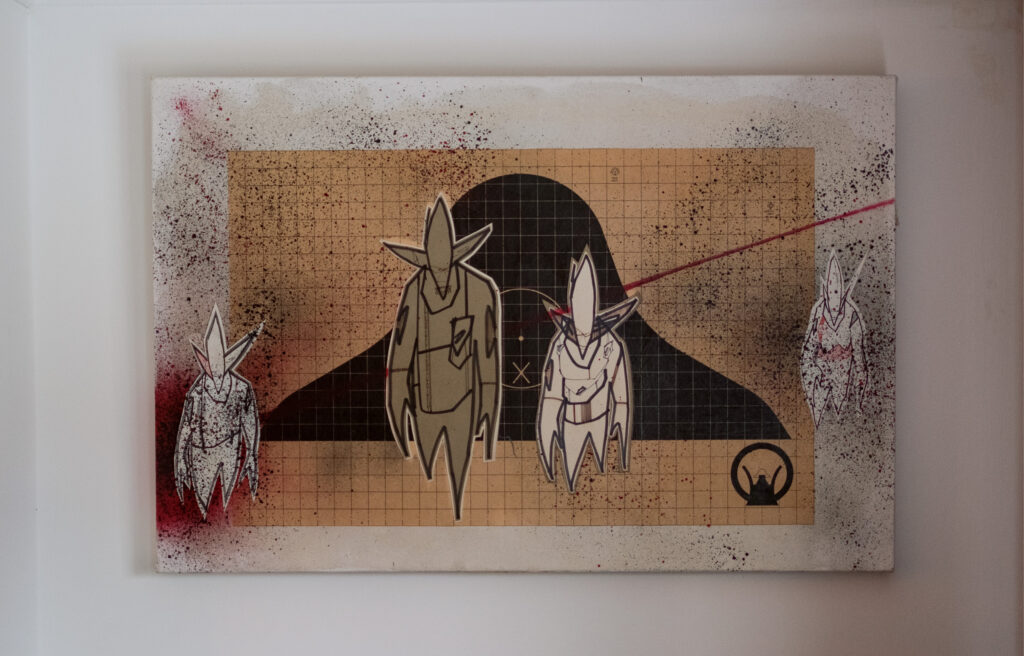

Mo’ Waxがアートの世界に最初に足を踏み入れたのは、イギリスのグラフィティアーティストReqがRPMのEP『2000』と『Sorti Des Ombres』のスリーブを手がけた1994年のことだった。また、1970年代、80年代にニューヨークで活躍したジャン=ミシェル・バスキア(Jean-Michel Basquiat)、キース・ヘリング(Keith Haring)と並んで名声を手にしたFutura 2000も、ラヴェルがかねてから敬愛していたグラフィティ界のヒーローだった。Futura 2000はその抽象的なグラフィティであらゆるストリートアーティストの中でも特に神話化された人物で、その年にMassive Attackへの起用が実現した3Dと並んで、ラヴェルがレーベルに最も使いたいと考えていた人物だった。

3DによるHeadzのコンピレーションのスリーブ、Futura 2000によるDJ ShadowとDJ KRUSHの『Lost and Found (S.F.L.)』と『Kemuri』のスプリット盤、そしてKRUSHのLP『Strictly Turntablized』へ向けた抽象画は、ラヴェルのレーベルに新たなアイデンティティをもたらした。

「ずっと昔ながらのグラフィティが好きだったけれど、そういうワイルドなスタイルのものとか、ストリートアートに頼ったものは使いたくなかったんだ」とラヴェル。「3DやFutura 2000の作品にはSFに近いような感覚があった。当時 Mo’ Wax が作っていた抽象的な音楽にはそういうビジュアルがぴったりだったんだ」

当時、BAPEやUKラインのVery Apeの流通を管理していたロンドン市内にあるコッペルマンのGimme Fiveのオフィス近くにアパートを構えていたNIGOはラヴェルとの親交を深めることとなった。

「歳も近かったし共通点も多かったんだ」とラヴェル。「日本にはNIGOの上に藤原ヒロシとかそういう人達がいた。僕もマイケルみたいな人達を尊敬していたから、似たようなポジションだった。境遇的にすごく似てる部分があったんだよ。好きなレコードも同じだったし、おもちゃとか『スター・ウォーズ』グッズを集めてるところも同じだった。当時僕はMo’ Waxで、NIGOはA BATHING APE®でそれぞれ頑張っていた。だからすごく気が合ったんだ」

気の合った二人は自然と共に仕事をするようになる。ラヴェルによると、二人が最初にコラボレーションをしたのは1996年のアニバーサリー版のミックスLPボックスセットの時だったという。ラヴェルが提供したMo’ WaxのCDに、Tシャツやステッカーなどのグッズを付属させたセットだった。これがストリートウェアブランドとミュージックレーベルのコラボレーションによる限定版商品の走りとなった。

「それ以来Mo’ Wax Japanを通して関係構築を進め、Tシャツやレコード関連グッズを作るようになった」とラヴェル。「それからMEDICOM TOYとの仕事をするようになって、こういうジェームスとかNIGOのフィギュアを作るようになった。その後NIGOはMo’ Wax 向けにApe SoundsのLPもリリースしたんだ」

Mo’ Waxは1996年、アメリカ国内だけでも29万枚以上の売り上げを記録し、インストルメンタルヒップホップの道しるべとなったDJ Shadowの『Endtroducing…..』で新たな頂点を極めた。このレコードの成功により、ラヴェルはさらなる高みを目指すようになる。その成果が、ラヴェルのレーベルのアンダーグラウンドのルーツを振り払った、UNKLEの1998年のデビューアルバム『Psyence Fiction』だった。このレコードは、Radioheadのトム・ヨーク(Thomas Yorke)、Beastie Boysのマイク・D(Mike D)、The Verveのリチャード・アシュクロフト(Richard Ashcroft)など、当時のメジャーアーティストによるゲストスポットを盛り込んで、ラヴェルとDJ Shadowが作り上げたものだった。

アートワークに関しては Futura 2000 がMo’ Wax の新デザイナーであるベン・ドラリー(Ben Drury)と共に『Psyence Fiction』のアイコニックなスリーブを制作した。カバーに採用されたFutura 2000のデザインによる“Pointman” と呼ばれるキャラクターは以後もレーベルのシンボルとなった。さらにその後、ラヴェルとFutura 2000がMEDICOM TOYとコレクターズグッズを制作し、不朽の存在となった。

「(プレスからの)反応は微妙だったよ」とラヴェルは言う。「バンドがそういうグッズみたいな変わったことをするっていう発想があまり理解されなかったんだ」

周囲に理解されなくとも、ラヴェルにとってコラボレーションは常に重要なものであり続けていた。「昔大好きだったヒップホップのレコードも基本的に音楽からファッションまで、いろいろなアイデアのコラージュだからね」と彼は言う。「レコード制作にせよ動画にせよファッションにせよ、始まりは全部コラボレーションとかコラージュだから」

2005年ラヴェルは、それ以後、メイン路線ではないUNKLEのアルバムをリリースするための新レコードレーベルSurrender Allと、加えてファッションラインのSurrenderも立ち上げた。これにより実現したジーンズコラボレーション「Surrender×UNKLE×NEIGHBORHOOD Metal Savage Denim」は、ラヴェルの手がけた最も注目度の高いコラボレーションだが、ラヴェル自身が最も愛着のあるものとして挙げるのは、BAPEやMEDICOM TOYとのコラボレーションだ。

「当時はTシャツ一枚、おもちゃひとつを作るのも本当に楽しかった」とラヴェル。「すごく純真で、いろいろな発想や発見の集まりがベースにあって、本当に実経的な体験の一部だった。NEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)やSupreme(シュプリーム)、A.Four Labs.(エーフォーラブス)の(倉石)一樹とか、そういうコミュニティの誰かと一緒に仕事をするっていう発想がそこから生まれたんだ」

ラヴェルの居間に置かれたMo’ Waxのビジュアルや印刷物の中には、彼がキュレーターを務めてきた多数の展覧会から取られた近年のものもある。「『Daydreaming With…』は『Where Did the Night Fall』のLP のリリース後、8年ぐらい前に始めたんだ」とラヴェルは自身のキュレーションへのキャリア変遷について語る。

「ロンドン市内のギャラリーで『Haunch of Venison』っていう展覧会をする機会をもらって、当時自分が作っていた音楽に入っていたいろいろな音楽的要素を集めてみたんだ」とラヴェルは説明する。「MedicomやFutura 2000、3Dを通して、ネイサン・コリーとかジョナサン・グレイザーなんかに来てもらって、UNKLEみたいな音楽への反応を見せてもらった。これまでと違ったスケールでのコラボレーションをして、映像や絵画や彫刻、これまでと違った形で音楽に親しめる方法を何かしら考えたかったんだ」

ラヴェルの最も野心的な展覧会というと、Futura 2000、ミシェル・ラミー(Michèle LAMY)、アニッシュ・カプーア(Anish Kapoor)、ハルーン・ミルザ(Haroon Mirza)、ダグ・フォスター(Doug Foster)、ギャビン・ターク(Gavin Turk)、ネイサン・コリー(Nathan Collie)、ダグ・エイケン(Doug Aitken)、ノーバート・ショルナー(Norbert Schoerner)など、60人の実験的なアーティストが手がけた作品についての解釈をフィーチャーした『Daydreaming with Stanley Kubrick』ではないだろうか。

「スタンリー・キューブリック財団の運営者の人と知り合いだったんだけど、財団では当時、スタンリー・キューブリック(Stanley Kubrick)の作品を知ってもらう方法を模索していたんだ」とラヴェルは言う。「キューブリックに先立たれた妻のクリスティアーヌ(Christiane)は、キューブリックの作品を若者文化と融合させて現代的に見せるっていう発想がすごく気に入っていた。僕にとってもそれはとてもやってみたいことだった。スタンリーは僕がすごく影響を受けたアーティストの一人だったしね」

トム・ヨークをフィーチャーしたシングル『Rabbit in Your Headlights』向けに、即興演技で知られるフランスの俳優ドニ・ラヴァン(Denis Lavant)と『Sexy Beas』や『Under the Skin』で知られる名監督ジョナサン・グレイザー(Jonathan Glazer)によって作られた映像など、UNCLEの印象的な映像のいくつかは、ラヴェルの映画への関心から生まれたものだ。

「僕が特に刺激を感じた初期の映像はMassive Attackの『Safe From Harm』と『Unfinished Sympathy』だったね。本当に圧倒されたよ。よくあるポップなミュージックビデオじゃなくて、映画のクオリティなんだ。(監督の)ベイリー・ウォルシュは本当に素晴らしいよ」とラヴェル。「だからUNKLEの仕事をするようになったとき、そういうビジュアルを作りたいと思ったんだ」

『Psyence Fiction』の音楽にはDJ Shadowの影響が色濃いが、その後UNKLEのレコードで、ラヴェルは様々なアーティストやプロデューサーと仕事をしている。UNKLEの枠組みにおけるこうした音楽のコラボレーションにより、ラヴェルは様々な実験をしていった。

「UNKLEはあまりバンドという考え方をしていなかったから、ミュージシャンが演奏する映像じゃなく、いろいろな話のショートフィルムを作りたかったんだ」とラヴェル。そこでUNKLEの映像は、音楽自体の映画的感覚に合うように作られた。「これまで25年間、僕は最高の映像監督と仕事をさせてもらってきて、抽象的なショートフィルムを作るっていう方向性を保つようにしてきたんだ」

UNKLEの三部作アルバムの一枚目『The Road: Part 1』の収録曲『The Road』用に、ノーバート・ショルナーが2017年に手がけた映像、Mo’ WaxとNikeLabのカプセルコレクションやAR.MARとA.Four Labsとのコラボレーションでも、ラヴェルは分野の境界線を超えたアプローチによるアートを探究し続けている。

「最初はコラボレーションなんて汚い言葉だったけれど、今は音楽、ファッションの両方を推進するビジネスモデルになってる」とラヴェル。「『Psyence Fiction』で、いろいろなミュージシャンやNikeとかA Bathing Ape みたいなファッションやおもちゃとのコラボレーションをたくさんして、当時は本当に冷ややかな目で見られていた。でも、僕にとってそれはヒップホップのサンプリングとかコラージュから生まれた純粋に自然なプロセスだったんだ」

ラヴェルは自身の初期のコラボレーションを、コミュニティに根ざした純真なものだったと説明する。そのコミュニティとは、彼が最初にロンドンやブリストル市内のいろいろなショップやクラブで発見したコミュニティだった。それがやがて彼を日本やアメリカなどへと導いた。「僕は当時、アンダーグラウンドカルチャー運動の一部だったけれど、それが今ではマスカルチャーになったんだ」とラヴェルは言うが、コラボレーションは才能なしには結実しない。「コラボレーションができてもできなくても、最終的には結局、作品が良いものであるかということ。良いものを作ることに尽きるよ」

※本記事は2019年3月に発売したHIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE02に掲載された内容です。

【書誌情報】

タイトル:HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE02

発売日:3月30日(土)

価格:1,620円(税込み)

流通:全国書店・ネット書店

※ 一部取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。

※ 在庫の有無は、直接店舗までお問い合わせをお願いします。

- WORDS: ANDY THOMAS

- PHOTOGRAPHY: CHRIS TANG

- SPECIAL THANKS: ELLIOTT POWER