style

SOE・伊藤壮一郎と中村ケンゴが仕掛けた「ソーイによる中村ケンゴ展」の裏話と見どころ

ファッションの世界は今、「非ファッションの力」を必要としている。企業からスポーツまで、パートナーは多岐にわたるが、そのなかでもアートとの距離感は日に日に縮まっているのではないだろうか。しかし、アートのファッション的解釈は散見できても、服飾業界で培ったノウハウを芸術に応用する逆のアプローチは未だ多いとは言い難い。

「SOE(ソーイ)」のディレクターを務める伊藤壮一郎は、現代のようなアートとファッションの蜜月関係に火が灯る以前から芸術文化への造詣の深さをクリエイションに色濃く反映させてきた。それは純粋なアーティストコラボにとどまらず、実験的な取り組みを積み重ね、「SOE」というひとつのブランドにもアート性を宿してきた。

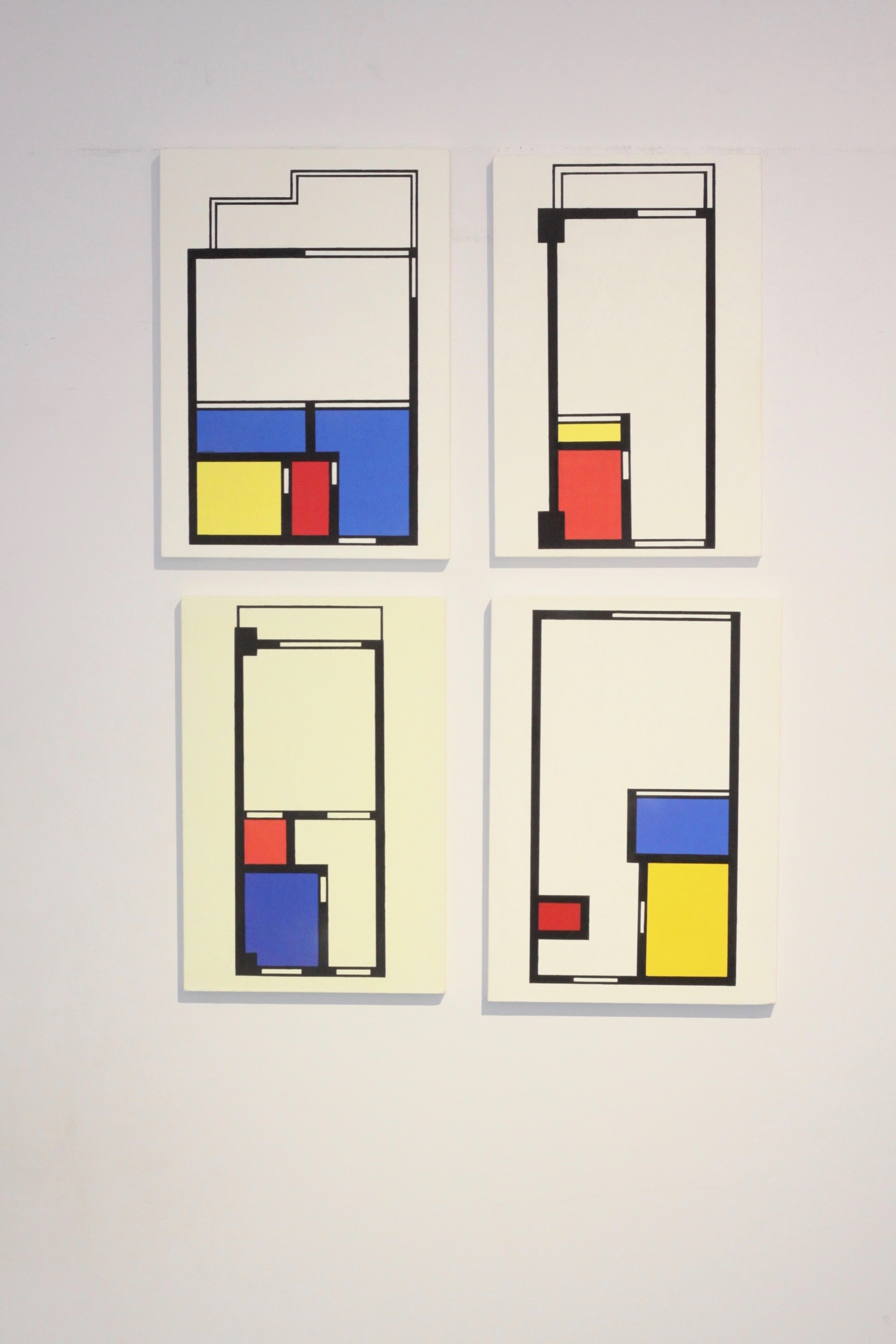

伊藤の新たな仕掛け、「ソーイによる中村ケンゴ展」と「中村ケンゴによるソーイ展」では、現代アーティストの中村ケンゴをパートナーに招聘。中村はヒップホップ的なサンプリングやチョップ&フリップの手法を使い、Eメールで使われる顔文字やワンルームマンションの間取り図、マンガの吹き出しやキャラクターのシルエットといった身近なモチーフを抽出し、大衆文化に生きる我々にとってのリアルな感覚や潜在意識を日本画の技法で表現する特異なアーティストだ。本展では、伊藤が知り尽くしたコンセプトショップ「M.I.U.」と中村が所属する「MEGUMI OGITA GALLERY」を舞台に、会期を二度に分けて二人の異なる「視点」を提示していく。

伊藤の呼びかけで始まった当企画は、ただ仲の良い友人の作品を自身のスペースに展示しているわけではなく、一歩踏み込むことでアートとファッションの未来、そして潜在的に有する互いの価値観の相乗効果を模索するものだ。「ソーイによる中村ケンゴ展」の終盤、我々は2人から本展の裏に隠された意図を聞き出すことにしてみた。

(以下、インタビュー)

ーー早速ですが、お二人はいつ頃からのお付き合いなのでしょうか?

中村ケンゴ(以下、中村):僕が所属するギャラリーでアーティストの大谷一生くんが個展を開催した際に、彼から伊藤さんを紹介してもらいました。それが縁で伊藤さんに作品を購入してもらって、以降は僕の作品を機会がある度に観ていただいています。

伊藤壮一郎(以下、伊藤):以前よりアートへの関心はありましたが、敷居の高い印象のあるギャラリーで絵を購入するのは初めての経験でした。とても素晴らしい作品を購入できたうえに、ケンゴさんからはアートについても色々と勉強させていただいています。「ソーイによる中村ケンゴ展」と「中村ケンゴによるソーイ展」は、「いつか何か一緒にできたら」という話しが遂に実現したものです。

ーー兼ねてのご友人とのことですが、なぜこのタイミングだったのでしょうか?

伊藤:僕自身、6年前ぐらいから外に目を向けるようになり、色々な人と何かをしたいと思うようになって。とはいえ、当時は自分の準備が整っていない気がしていました。店舗を新しくしたりもしましたし。でも、このタイミングであれば面白いことができるという自負があったんです。

中村:伊藤さんがディレクションする「SOE」と「M.I.U.」には、独自の視点で様々なクリエイターとコラボレーションをするという印象があり、お話をもらった際には胸が踊りましたね。ただ、僕は絵画ではあっても結構コンセプチュアルな作家だし、ましてや流行のクリエイターでもないので、僕の作品でこんな企画やるのかと、その大胆さに驚きました。

伊藤:でも、それがいいなと思って。むしろ、僕や「SOE」が携わるのであれば、そうあるべきだなと。

ーーアート界のアートの見せ方とは違う、ということですね。

伊藤:僕たちにはアーティストと違う感性やノウハウがあります。だから、こちらの世界に引きずり込もうかなと。角度ひとつにしても、見せ方を少し変えるだけで印象が一変するという確信があったんです。

中村:アーティストとファッションブランドのコラボレーションは珍しいことではありません。でも、ただ洋服に作品をプリントするだけではなく、展覧会を含め、一度きりではなく、長いスパンで考えていきたいという伊藤さんの構えに感嘆しました。だから、僕自身もこれをひとつの挑戦と捉え、あえて自分の作品のあり方やコンセプトに固執せずに伊藤さんの考えに乗ってみようかと思うようになりました。

ーー展示のタイトルもシンプルですが、イメージが膨らみます。ファッションとアートを表裏一体にするというか、主語の違いから鑑賞者の視点も自然と置き換えられるような印象です。

伊藤:アーティストがブティックにやってくることは、珍しくありません。でも、ギャラリーに洋服屋が携わるという逆のパターンは、なかなか例のないことだと思います。ファッションと現代アートの世界は、近いようで遠い。この感覚を両方の切り口で見せることが本展の醍醐味です。ただ、フィールドが違うので、事前の話し合い以上に施工中のひらめき、すなわち“現場感”を大切にしています。

中村:「M.I.U.」での展示については、僕もプランを提出しました。ただ、それはいつものホワイトキューブでやる感覚のものだったんですね。でも結局伊藤さんが現場で大きく変更しました。伊藤さんは「M.I.U.」の空間を知り尽くしているけど、僕はそうではない。結果的に自分では考えつかなかった作品の配置になって、とても新鮮でしたね。もしかすると、隣にこれ置きたいという感覚ひとつにしても、それぞれの業界の常識のような感覚があるのかもしれません。

伊藤:僕は作品を何度も拝見させていただいているので、あらかじめ見えている部分もありました。例えば、顔文字をアブストラクトに配置した作品「心文一致」と、マルセル・ブロイヤーの椅子とを組み合わせました。ケンゴさんの作品はドイツのバウハウスのデザインを感じさせるところもあるので、そこにインスパイアされた配置になっています。

中村:これは僕も面白かったですね。セレクトショップは数多くありますが、「M.I.U.」の展示はキュレーションとしても成立している。バイヤーの好きなものを寄せ集めただけではなく、関係性をもって展示されているのはアーティストとしてもとても喜ばしいことですね。文脈を読む楽しさがある。

ーー「MEGUMI OGITA GALLERY」で開催する展示は、中村さんが洋服をアート界に持ち込む真逆のアプローチになりますが、どのようなイメージを描かれているのでしょうか?

中村:「M.I.U.」はショップですから什器があり、空間も複雑です。僕のホームはホワイトキューブだから、むしろ服をアートワークのように見せたいと考えています。ちょっとユーモアも入れて。

伊藤:「M.I.U.」とは違い、ケンゴさんのギャラリーは広いから、どこにどう「SOE」が配置され、それがどのような化学反応をもたらすのかはすごく楽しみですね。

ーーところで、中村さんは日本画を学ばれていたのに、なぜ現代アートのフィールドで活動をされるようになったのですか?

中村:僕は日本に生きる多くの人たちと同様、ポップカルチャーの中で生きてきました。漫画を読んで、ファッション雑誌をめくって、ハリウッド映画を見る。でも、美大の日本画専攻は、偉い先生が描いている絵をそのまま学生たちも踏襲するような保守的な環境だったんです。そこに違和感があって、どうすれば自分の生きている時代をこの技法で表現できるかを考え続けていました。

90年代はヒップホップが台頭した時代でもあります。そこでサンプリングやリミックスといった手法をヒントにすれば、伝統的な技法で自分の生きている時代を表現できるのではないかと考えたんです。ポップカルチャーからの引用や日常で目にするアイコンが多いのも、普段の生活から着想を得ているからで、時代に寄り添うような感覚で制作をするよう心がけています。

伊藤:ケンゴさんの作品は、他の作品と違い、厚みがすごいです。モチーフはポップだけど、グッとくる。肉眼で見ないとわからない良さがあります。

ーー一方で、それらの作品も「SOE」の洋服に落とし込むと少し見え方が違いますよね。「SOE」にとって、アートとの共存は珍しくないはずですが、中村さんとの取り組みではどのようなアプローチを取るようにされましたか?

伊藤:和紙も使えなければ、日本画の画材も使えない。つまり、質感が出ませんからね。なので、厚みを捨てるところから始めました。「心文一致」のアパレルは、記号ひとつひとつが何かわからないようにサイズ感を調整したりして、ファッションとして成立するように組み替えています。ボンバージャケットは、ケンゴさんのアーカイブが一着にまとまっていますが、これは回顧展のようなもの。レトロスペクティブなイメージで、いわば中村ケンゴ全集ですね。

中村:作品の画像をそのままプリントすることは、よくあることです。でも、「SOE」のコレクションでは、僕の作品の下絵データも提供して、「SOE」側で解体して再構成しているものもあります。

ーー中村さんから、「本シリーズは継続していく構想」というようなお話がありましたが、「ソーイによる中村ケンゴ展」と「中村ケンゴによるソーイ展」の先にも、すでに思い描いているビジョンがあるのでしょうか?

伊藤:一応、今回の展示は「01」と言わせてもらっていて、僕とケンゴさんのプロジェクトは「02」も見据えています。具体的な話しはこれからですが、俺のゴールはケンゴさんがファッションのフィールドと繋がっていくことです。それは「SOE」で一度何かをして、どうにかなることではない。現代美術の世界ではとても有名な方だけど、僕はもっとこっちのフィールドでも活動してもらいたいなと。というのも、みんな好きだと思うんですよね、ケンゴさんの作風が。それと同時に、ケンゴさんにもファッションの世界に目を向けてもらいたい。そうすれば、もっと色々な化学反応が起きてくる可能性があると思っています。現時点では3年ぐらいのスパンで計画を膨らませている段階です。

そもそも、日本にはアートを売る・買う・飾るという文化が未だに根付いていません。10万円、20万円のコートを購入することは普通でも、アート作品に同額を支払う人は驚くほど少ないというのが現状です。洋服はトレンドに左右されるものだから、来年には別のものが必要になるかもしれない。でも、作品は10年、20年経っても価値が下がらず、むしろ上がっていく可能性だってあります。僕は洋服の人間だけど、アートは永続的な価値のあるものだから、発展の余地を残したカルチャーに少しでも貢献できればと考えています。

ーー伊藤さんにとって、アートはどのような存在なのでしょうか?

伊藤:一言で言えば、「憧れ」ですね。僕たちの仕事は、衣食住の「衣」であり、商業です。でも、芸術は違う。僕は洋服がアートであってはいけないと、ずっと思い続けてきましたから。

きっと、アートは自分には関係のない、遠い存在と思っている人が多いのかもしれません。でも、簡単に生活に取り入れられるし、生活の中にアートがあるだけで、気分もよくなる。これは、洋服を着て気分が高揚するのとはまた違う感覚です。そういったアートが当たり前に存在する生活を浸透されていければ本望ですね。だから、シンプルですが、作品がどこまで売れるようになるかということがひとつの答えな気がしています。

中村:でも、アートも商業的な面が大きくありますよ。バーゼルやニューヨークのアートフェアやオークションでは、作品が法外な値段になり、常識では計り兼ねない金融ゲームのような世界があることも事実です。

ーー現在、日本人アーティストの作品に対する海外からの評価はいかがでしょうか?

中村:村上隆さん、奈良美智さんらが登場されてから、大きく注目されるようになりました。しかし、東京はゼロ年代頃までは世界をリードしている都市だったけれど、今は香港やシンガポールに文化的パワーが移りつつあって、そうするとアートシーンへの注目もそれらの国へと移っていきます。アーティスト個人の影響力だけでなく、都市や国家のパワーがアートシーンにも影響しますね。日本の多くの作家が海外に流出している現実もあって、残念に感じることもあります。

しかし、東京という街が培ってきた文化のアーカイブは膨大な量です。そういう意味ではコンテンポラリーアートからストリートの世界まで話題を振りまくKAWSを含め、さまざまなアーティストが東京のカルチャーからインスパイアされて作品を作っています。ゲームやアニメ、ファッションの世界は言わずもがなですね。「ゼロから何かを生み出すのがアーティスト」と言われたりもしますが、それは誤りで、必ず誰かのアイデアを受け継ぎ、発想を転換させている。長い人類の歴史の中で紡がれてきているんです。

ファッションの世界は春夏、秋冬という区切りで、半年でどれだけのムーブメントを起こせたかという考え方があるかと思います。でも、アートの世界は、「21世紀前半」ぐらいで評価されればいいかな、くらいの時間感覚でやっているんですね。もちろん作家としてはすぐ売れたいんですが(笑)。それに加えて、絵の裏側には、その作品を扱ったギャラリーやコレクターのタグが貼られていきます。あの美術館で展示された、あのギャラリーが扱っていた、あの人が持っていたという物語も、その作品の価値を上げていくんですね。瞬発力はないかもしれませんが、時代を超えて作品の意味や価値が成長していくのもアートの持つひとつの面白さなのではないでしょうか。

ーー展示のことから、お二人のアートに対する考え方まで、包括的なお話しをありがとうございました。インタビューの締めくくりに、本展の見所をお聞かせください。

伊藤:ケンゴさんの作品にある「奥行き」と「厚み」を、老若男女問わず、生で観て、感じてほしいです。ネットで画像は閲覧できますが、それとは全然違うものだから、そこを鑑賞してもらえればと思います。

中村:ギャラリーに「SOE」がやってくるという面白さ、ですかね。アートとファッションを同時にギャラリー空間の中でどう料理できるか、ホワイトキューブの中で、普段見慣れない空間を体験いただけたらと思います。