style

ファッション業界では働くな!この記事を読むまでは。

ベテランファッションライターで評論家のユージーン・ラブキン(Eugene Rabkin)が、ニューヨーカー誌向けに伝説の記事を執筆したシェフの故アンソニー・ボーデイン(Anthony Bourdain)式に綴った文章を取り上げる。ボーデインが1999年に記した「Don’t Eat Before Reading This」は、厨房の中の世界を知らない読者に、シェフという職業の実態を描き示したエッセイだ。グローバル化、飽和化、二極化を増すファッション業界に関しても、人は外から見るだけでその実態を完全に理解していると思いがちだが、実際に理解ができていることは稀だろう。

ファッションの世界はいわば1.5兆ドルの飛び交う学園だ。そこには人気者、スポーツマン、チアリーダー、オタク、内気なアウトサイダーと、ありとあらゆるキャタクターがいる。デザイナー、クリエイティブディレクター、モデル、セレブリティ、PR企業、エディター、インフルエンサー、ショープロデューサー、フォトグラファー、スタイリスト、メイクアップアーティスト、ヘアスタイリスト、そしてそこにつく各種アシスタントやインターンと、膨大な人材に職を提供しているファッション業界だが、その実態は綱渡りだ。

ファッション業界のプロムキング、故カール・ラガーフェルドはそれを熟知していた。そしてそれ故に、巧みに、容赦なく解雇していた。アメリカ版VOGUEの編集長でファッション業界のプロムクイーンの座に輝くアナ・ウィンター(Anna Wintour)は、そんなカールでも決して切ろうとはしなかった数少ない人物だ。しかし他の人材は、通ずるものがないと判断されれば手荒く捨てられていた。

不健全なまでのナルシシズムと巨大で脆いエゴとの付き合いもファッション業界における仕事の一環だ。都合の良いタイミングを見て出しゃばる恥知らず、目立ちたがり屋、上流階級への立身出世を狙う野心家がひしめき合っている。

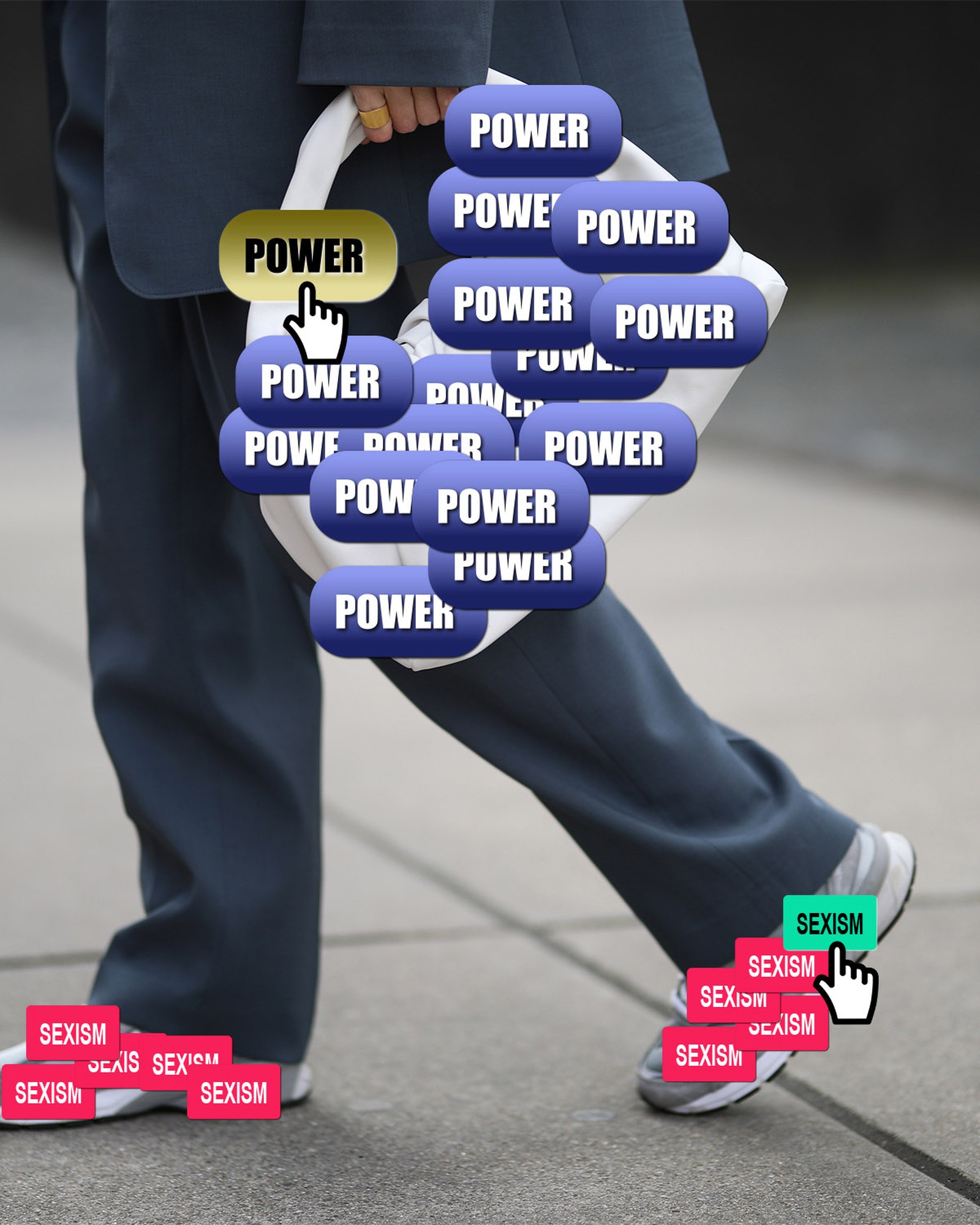

権力と出世への欲にギラギラと目を輝かせながら出会う全ての人の手に自分の名刺をねじ込む。そうする最中にも、もっと力のある、知り合っておくべき誰かがいないか、ひとときも周囲の確認を怠らない。そんな人間がいるのだ。ファッションは多様な形態における権力濫用を伴って存在している。その大半は感情面での権力濫用だが、目下、権力者による性的虐待も明るみに出てきている。持てる権力にしがみつこうとする人間が起こす性的虐待だ。ドラッグの横行、長時間労働、強烈なプレッシャー、そのプレッシャーと等しく強烈な特権といった現実を抱えるファッション業界は毒性の強い汚れの塊だ。長年見過ごされてきたそんな状況がようやく問題視されるようになっている。

ファッションは現状得ている階級に懸命にしがみついている。自らの権力の儚さを知った貴族のように。ファッション業界の持つ経済的、文化的影響には莫大なものがあるが、華やかな印象とは裏腹に、その本質的体質は保守的だ。変化のスピードは遅い。リップサービスはしても現実には全力で現状維持を目指している。壮大な幻想を作り続けてきた巧みな技を、昨今、道徳的メッセージの発信に使うようになっているファッション業界。業界全体がそうしたメッセージの発信マシーンへと変貌しつつある。しかしサステナビリティを声高に叫んではいても、そのビジネスが本質的に、1人でも多くの人に1枚でも多くの洋服を売り捌くことで成り立つものであることは変わっていない。表向きには民主化をアピールしていても、実際に扱っているのはエクスクルーシビティだ。本当の富裕層はファッションにさほど頓着しないという真実はひた隠しにして、野心的な製品を売り捌いている。インクルーシビティを求める声に対して見せる熱烈な賛同姿勢もまたうわべのものに過ぎない。

ファッションの門番は門を固く閉ざし「入ってくるな」の姿勢を見せつけている。

ファッション業界に身を置くことを望む人材の多くは随分前から、きらびやかなグラビア誌、ファッションカウンシル、巨大企業といった既存の権力構造への依存が通用しない時代になってきていることに気付き、独自のネットワークを形成してきた。そしてその一部は大きな成功を収めている。新しいメディアの台頭によるアクセスの民主化、ストリートウェアなど多様なファッションの登場により、ファッションを取り巻く概況は少しずつ変わってきている。しかしこれを、旧来の権力構造から、また別の権力構造への単なる移行ではないと即座に断定することはできない。ファッション業界にどこまでいっても権力構造が付きまとうのは歴史に裏付けられた真実であり、権力者はどうしても権力を濫用する。

筆者が職務の中で経験してきた権力の濫用は主にPRエージェントによるものだ。一度や二度ではない。表向きは笑顔で、密かに背中を刺されるようなパターンが多いが、真正面から攻撃される場合もある。最初にそんな体験をしたのは、フィレンツェ、VALENTINOのピッティ・ウオモでのことだった。入場チケットを発行してくれるよう依頼していたPR担当の男性から数日回答を渋られた挙句、最終的には門戸を閉ざされる結末となった。展示会のメインイベントを見ずしてきちんとしたレポートなど書きようもないと抗議すると、その担当者は「自分だって入場できないんだ!」と怒鳴ったが、それも嘘だ。ライターとPR担当者にとって展示会の場は、年に2度、互いに依存する関係性を温め合う機会で、この担当者の男性も、知り合って最初の10分は親切だった。しかしジャーナリズム業界における私のポジションがトップランクでないことが分かるや否やその態度は一変した。結局コンデナストの名刺を持っていなければ通用しないのだ。

ファッションはエリート主義の業界だ。筆者とて、実力主義に根ざしたエリート主義であれば大賛成だ。しかし実力主義なきエリート主義は人を台無しにする。ファッション業界はまた嘆かわしいほどの階級差別社会でもある。

ファッション業界の階層が、単なるショッピング道楽をファッション愛と履き違えている頭の空っぽなお金持ち達でいっぱいなのは、ファッションに華やかな魅力があるからだけではない。ファッション業界そのものが、富める者を呼び込み、貧しい者を追い出す構造になっているからだ。

ファッション業界で働き豊かに暮らせるのはほんの一握り。残りの大多数は切り詰めたり両親の支援を受けたりしている。かじる脛のない者向けには、若手エディターがタダで手にしたいろいろなものを売る流通市場が存在している。この営みは好ましいものとはされず、極力慎ましく展開されていた。しかし最近になり、メディアとコマース(教会と国とも呼ばれていた)を分け隔てていた規範が消失し状況が変わった。かつてブランドからメディアへの賄賂とみなされていた贈答品が、今では正規の副収入源として活用できるようになったのだ。ブランドがメディアにプレゼントを贈るのが良い記事を書いてもらいたいためであるのは当然のこと(最近は記事の代わりにInstagramのストーリー投稿という形になることもある)で、ブランド側にとって贈答品は、メディア側からのアクセスを拒絶、抑制しつつ、有利な広告だけを引き出すためのおまけ的ツールなのだ。

メジャーなブランドが豊かに、メディアが貧しくなっている今、ブランド側には使える手が非常に多くなっている。

ファッション評論業はほぼ死滅している。良いと思わなかったコレクションについて今でもわざわざ評論を書いているファッションジャーナリストはもう数えるほどしかいない。今の時代、最良のファッション記事を掲載しているのがグラビア誌ではなく、ニューヨークタイムズやル・モンドといった主要な新聞、そしてニューヨーカーなどの一般誌になっているのはそんなわけだ。ファッション業界の人間はナルシシズムに目が眩み、批評というものの果たすべき役割を忘れがちだが、筆者が批判的な姿勢を取るとき、それは十中八九(例外はフィリップ・プレインぐらいだ)批判の対象としたデザイナーの成長、ファッション業界全体の向上を期してのことだ(嫌いなブランドのショーになど、そもそも最初から足を運ばないのだから)。

そんなファッション批評が衰退している。それは即ちファッションそのものの衰退を意味している。ここ20年で我々が目撃してきたのは、巨大ブランドが業界の抱え込みを強め、発想、出来上がりの質が、業界全体で低下していく様子だ。アントワープシックスとベルギー陣の第二波を廻るアナーキーな興奮、「Comme des Garçons(コム デ ギャルソン)」や「Yohji Yamamoto(ヨウジ ヤマモト)」の尖ったアンチラグジュアリー、アレクサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)やジョン・ガリアーノ(John Galliano)の驚異的な芸術性とショーマン精神、フセイン・チャラヤン(Hussein Chalayan)やマルタン・マルジェラ(Martin Margiela)の脳実験的試みに胸を躍らせたあの頃の活気はもうない。そうした作品の価値を理解できる目の肥えたオーディエンスもほとんど消え失せてしまった。それがなぜなのか、理由ははっきりとは分からない。

それでも、それでもなお…この仕事は何にも替えがたい。

人の装いにはその人の心のありようが反映されている、ということを、筆者は10代の頃直感的に理解していた。そして自分の大好きだった音楽と対話をするファッションを発見すると、歓喜してそこに飛び込んだ。特に輝いては見えなかった世界から身を守る鎧を、ファッションは提供してくれた。ファッションの作り手である、見知らぬ人々に対して、親近感を覚えた。お気に入りの本やレコードの書き手、作り手に対しても、家族や仲間に勝る親近感を覚えていた。それから何年も経って、当時遠くから憧れていたクリエーター達について記事を書く機会を得た時には迷わず挑戦した。

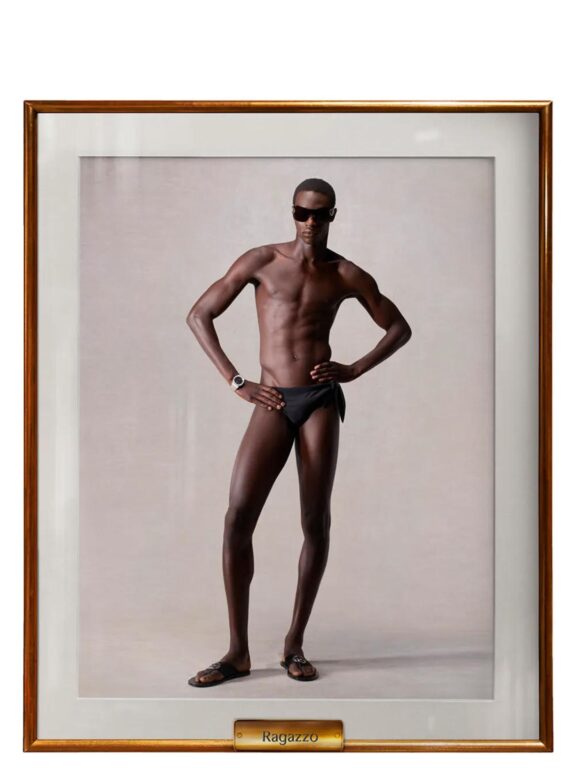

最高の状態にあるときのファッションは魔法としか言いようがない。その美しさ、劇場的演出、職人技、デザイナーが布とハサミで紡ぎ出すものの意味、カメラやメイクアップとのタッグ、何十年にもわたって見る者の頭に刻み込まれるイメージ、アートや音楽との絡み合い…そうしたもの全てから生み出されるものの印象は、強く、深い満足感を与える。優れたファッションショーを間近で見る興奮には圧倒的なものがある。ジャーナリストとして初めてショーを見にいった瞬間に味わった特別感は絶大だった。入手困難な好きなバンドのコンサートチケットをどうにか手に入れられたファンのような心持ちだった。

仕事を通して最高の出会いにも恵まれた。たくさんの欠点があってもなおファッションを愛する、親切で優しく、情熱的で、驚異的にクリエイティブな人材との出会い。

そんな彼らの好きなところは、彼らが筆者と同じようにはみ出し者であることだ。高校時代は皆いじめられっこで「大人になる」ことを拒むアーティスティックなタイプだった。ゴシック、パンク、エモ、オールラウンドなクリエイティブクラスによる美的表現を逃避の形態として見ている文化的マイノリティ。世の中一般にはなじめず、真面目なものとはみなされなかったファッションという世界に入っていったクイア達。ファッションという世界は、元々はまともに見られていなかった世界だ。しかしやがてそこにお金の匂いを嗅ぎつけると、スーツ姿の人間が介入してくるようになる。野心家の集団だ。移民や母国を離れ異国で働く人々、そしてマイノリティ。無の状態からどうにかして一財を築こうと必死に格闘する者達。

いかなるものも決して育つことのない土地からニューヨークにやって来たが、そうしてやってきたブルックリンの近郊も、またいかなるものも決して育つことのない土地。ライフラインとなってくれたのは常に文化と、その一端を担うファッションであった。

かつてアンソニー・ボーデインは、どれほど成功しても、盗んだフェラーリに乗って走っているような気分は拭いされなかった、と述べている。警察に追われていないか、常にバックミラーを気にするような気分だったと。筆者もまさに同感だ。12年以上ファッションライターを続けてきた今でもそう感じる。2年前、ある著名な評論家から、キャリア転向をしようと思ったことはないかと尋ねられた。スケジュールは目まぐるしく、万事介在者が存在し息の詰まるほどに管理し尽くされ、実力ならぬ財力で良い記事を書かせるようなブランドのショーにも出席しなければならない。そんなファッション業界の実情にほとほと疲れての問いだ。しかしこの仕事を辞めようと思ったことはない。コロナが終わり、またいつかエコノミークラスでぎゅうぎゅう詰めになり、時差ぼけと寝不足に苦しみつつも、ファッションの決定的瞬間に立ち会える期待を胸にパリの街をあちこち忙しく駆け巡るその日が、今も待ち遠しくてならないのだから。

- Words: Eugene Rabkin

- Translation: Ayaka Kadotani