style

フューチュラ2000がMARC JACOBSをハック

眠らない街、ニューヨーク。クリエイティビティが、都市動脈の奥深くへと踏み入る地下鉄の走行音と入り混じり響き渡る。この街の名声を知らぬ者はいない。地下深く、ゴッサムの中心部、終わらない地下鉄の夜、落ち着くところを知らない想像力の痕跡が、トンネルをキャンバスに並ぶ。肖像画家や大理石彫刻家にあるような堅苦しさを排除した若い芸術形態。それは今日の現代美術の姿を形作った存在だ。キース・ヘリング(Keith Haring)のくねった線やバスキア(Basquiat)の王。かつては禁止されていたアート形態であったグラフィティは、日中街を行き、月光の下で創作活動を行っていたアーティストらに道を開き、ニューヨークのトレードマークとなった。やがては、彼らの作品が白壁のギャラリーに収蔵されるようになり、そうしたギャラリーがこれまたニューヨークのトレードマークとなった、というのは皮肉にも思える。

©KAI GORDON

フューチュラ2000(Futura 2000)の粉末の渦巻くグラフィティもそんなアートのひとつだった。フォント系スタイルが流行した80年代当時、抽象的な要素を取り入れた未来的デザイン言語で注目を集めた。エアロゾールスプレーという表現媒体が諸々のクリエイティブ機関にも受け入れられるようになった今も、フューチュラ2000の作品を特徴付ける「アートのためのアート」というエネルギーは健在だ。グラフィティからは足(スニーカー履きの足と言うべきか)を洗ったとはいえ、芸術表現を通した自己発見への渇望は依然留まることを知らず、最近ではデザイナー、マーク・ジェイコブス(Marc Jacobs)のスタジオでオープニングを迎えた。

マーク・ジェイコブスは、創造性の追求のために多少ルールを破ることのスリルを理解している人物でありブランドである。マークのタグからはスプレーペイントの臭いが薄れ、スパンコールの魅惑的な輝きが強まってきが、ニューヨークの街に色濃く残る彼の作品の痕跡は、フューチュラ2000のそれと重なる。いたずらっぽさと、ファッションの次なる大ブームを予知する才能に恵まれたマークは、既成概念を覆すデザインで人を惹きつけ、時にはウィットを織り交ぜる。理解する人もいれば、そうでない人もいる。本当に人を惹きつける表現は、決して中立的にはなり得ないからだ(1993年春頃のグランジ風ペリー・エリスを参照)。

©MARC JACOBS

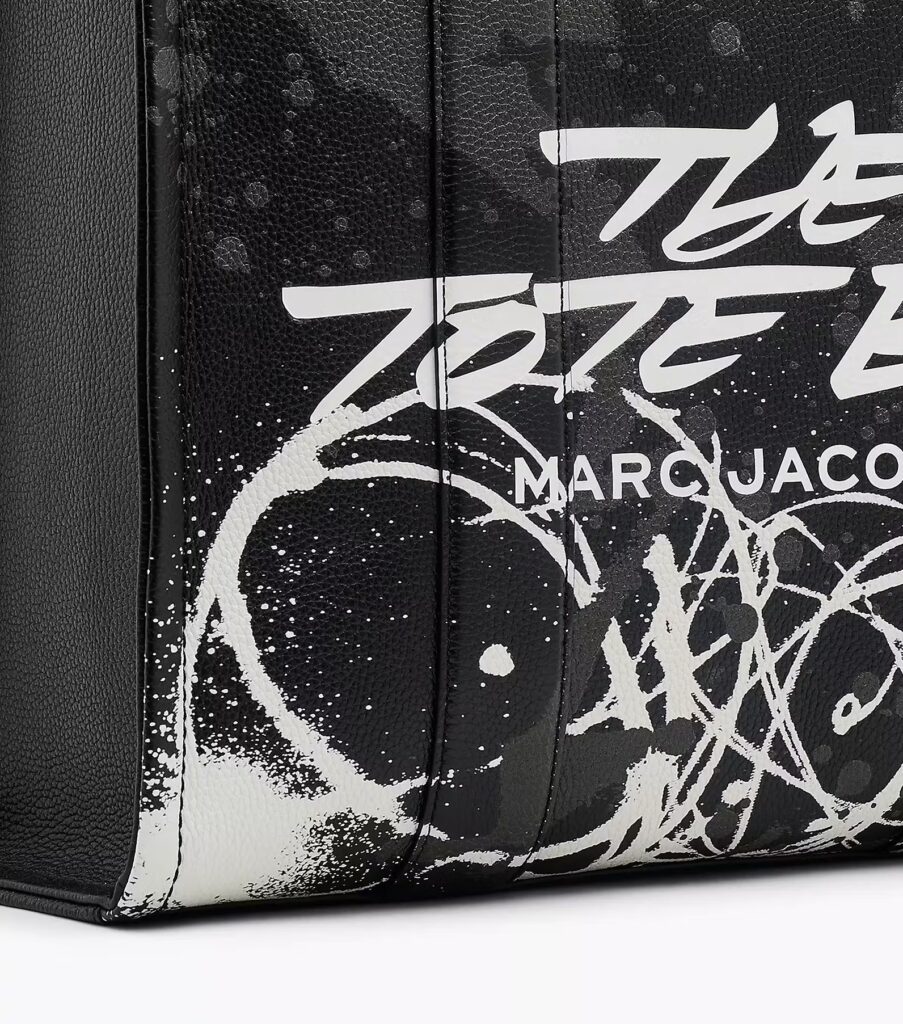

MARC JACOBS(マーク ジェイコブス)40周年記念の際には、アメリカンファッションの異端児であるマーク・ジェイコブスと、グラフィティの第一人者から現代美術の重鎮へと転身したフューチュラ2000が、レザーグッズ、アクセサリー、プレタポルテのコレクションでコラボレーションを展開した。グラフィティで埋め尽くされたデニムから、完璧なスプレーペイントの施された「ザトートバッグ」の再解釈まで、コレクションの全てに、ポップカルチャーの先駆者である両者の大胆さ、生意気さが溢れていた。

これまで直感を信じて純粋にクリエイティブに打ち込み、直感を活かして商業的成功への近道を歩んできたフューチュラ2000だが、振り返ってみると、これまでどれほどの困難を乗り越え、急成長してきたか、正確には思い出すことができないという。ニューヨーク流の、瞬く間に進路が転換する日々を送ってきた。「本当なんだ。毎日(理解しようと)している。真剣に分析する性分で、物事を懸命に見つめてきた」と彼は振り返る。「どうやったかって、こんな将来が待っているなんて思ってはいなかった。自分には先見の明と想像力がある。そのおかげなんだと思う」と彼は言う。しかし創造性や想像力はあっても、彼を突き動かす「原動力」は特段、なかったと言う。「原動力は、自分自身なんだと思う。ただ自分らしく、自分の思うことをやり続けてきただけ」

©KAI GORDON

境界を越え、型破りな芸術を何十年にもわたって進化させてきたフューチュラ2000の歩みを詳しく紹介する独占インタビューで、フューチュラ2000の脳内に曲がりくねるトンネルをさらに奥深くまで探訪いただきたい。

——アートの記憶として一番古いものとしてはどのようなものが残っていますか?

いつも思い出すのは、1964年のニューヨーク万国博覧会。9歳か10歳の頃、家族で行った。広大な会場にありとあらゆる惑星の文化が展示されていたのを見て、それまで自分の住んでいたニューヨークの地域しか知らなかった自分の目が世界へと開いた。そこから開眼したと思う。

——そのことに始まって、芸術に対する見方はキャリアの初期と比べてどのように変化しましたか?

全ては学習だと悟った。慢心して「これはやらなくてもいいかな」と考えるようには絶対なりたくない。常により良い、創造的な物の見方やアイデアを出すように求められている。自分の絵は抽象的なもので、説明は決してできない。絵自身が独自の生命を宿している、というところに意欲を感じるし、そこを常にもっと進化させたい。

©MARC JACOBS

——今回はマークさんとカプセルコレクションを実現なさいました。MARC JACOBSというブランドは、一般文化にどのような変化をもたらしたと思いますか?

文化は常に変化している。今の時代の(クリエイティブ)コミュニティは物理的な交流に突き動かされることが少ないけれど、今回マーク達と仕事をしてみて、本物さを感じた。マークのような人の本物さを良いと思うし、新たな扉を開いてもらったことに感謝している。

——今回のコラボレーション以前のマークさんとの間柄はどのようなものしたか?

これまでは親交がなかった。愛と感謝の気持ちを持って接してはいたけれど、顔を合わせた時に挨拶する程度だった。90年代後半にショップのあったブランドであれば、通りがかることもよくあったから、過去40年間、顔を合わせるくらいのことはあった。

©MARC JACOBS

——では「FUTURA X MARC JACOBS」のコレクションで一番胸の躍ったことは何でしょうか?

プロダクトを超えたところ。マークと仕事を超えて関係性を築きたいと思っている。マークについて知りたいし、一緒に食事をしたり、一緒に過ごしたりしたい。「こうすると何が得られるか」という観点では行動しないようにしている。そういう人が多過ぎる。

——アーティストにとって最も価値のあるリソースとは何だとお考えでしょうか?

想像力。想像力なしに発想は湧いてこないから。

FUTURA X MARC JACOBSのカプセルコレクションはこちらから。

- WORDS: JOHN KOPP

- TRANSLATION: AYAKA KADOTANI