style

好奇心を絶やさずに。

サー・ポール・スミスの軌跡

イギリスファッション界屈指の影響力を誇るポール・スミス(Paul Smith)。自らの名前を掲げ、ノッティンガムの小さな1店舗から立ち上げたブランドを、50年で世界的存在へと成長させた。これまで「Leica(ライカ)」や「Land Rover(ランドローバー)」とのコラボレーション、デヴィッド・ボウイ(David Bowie)の特注スーツの他、スミスが「かび臭いところ」と表現する1号店の地下室ではアンディ・ウォーホル(Andy Warhol)、イギリスの写真家デヴィッド・ベイリー(David Bailey)、イギリス出身の画家デイヴィッド・ホックニー(David Hockney)などの展覧会も実現してきた。ファッション業界におけるその功績はエリザベス女王からも讃えられ、スミスは大英帝国勲章を与えられている。実質、イギリス人男性に正しい装いの仕方を教えた人物はスミスだ。創業から50年経った今もその人気が衰えを知らないことに不思議はない。スミス本人と対面を果たせば、その理由はさらに頷ける。

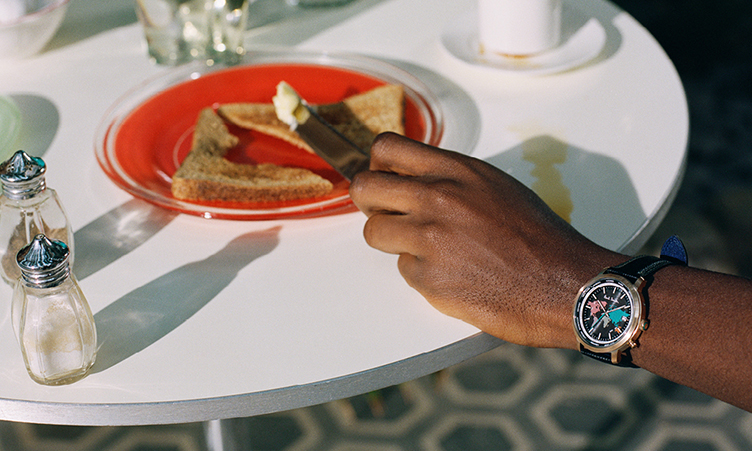

3月初め、スミスは有名イラストレーターで友人のクリストフ・ニーマン(Christoph Niemann)と共に完成させたカプセルコレクションのローンチにあたりベルリンを訪れた。ポール・スミス50周年のこの機会に、Highsnobiety本社に伝説のデザイナー、ポール・スミスを招き、インタビューを行った。ロンドンから朝6時の直行便でベルリンに到着したポール・スミスはそのまま、ネイビーのポロネックに同じくネイビーのカシミアコーデュロイのスーツという装いで小誌ベルリンオフィスに現れた。飛行機向けのカジュアルな服装では全くない、まさにSirの称号にふさわしい出で立ちで。確かにスミスは朝の早い生活に慣れている。普段から大抵6時には起きて水泳をしてから出勤する。スミスは今、ここへやってきたことを喜んでくれている。それがひしひしと伝わってくる。オフィスを案内する間、立ち止まり、「ポールです」と社内の一人一人にまぶしいほどの笑顔で陽気に挨拶をする。一人一人に同じだけの注意と関心を傾けるその様子からは、彼がこれまでのキャリアの中で、実に幅広い人材にコラボレーションをしたいと思わせてきた理由がよく分かる。

まずPaul Smithというブランドをこれほど長く続けることができた理由について尋ねてみると、彼は両手を空中に掲げ、祈りの仕草を見せ「ほんと奇跡だね!」と笑って見せた。そして加えた「きっと好奇心のおかげでしょう。私はとても好奇心旺盛で、かつ水平思考(既成の理論や概念にとらわれずアイデアを生み出す方法)。何事も、もしああだったらどうだろう? こうだったらどうだろう? と想像を巡らせて、いろいろやってみる。人生を存分に楽しんでいることも大事なことだろうね。生きることを楽しむ人は、過去、現在、未来全てに関心を持っている。楽しいから、興味があるから何かをしたい、という欲求があるからこそ常に活動し続けられる」

人生を心から楽しんでいる、そこが大事だと思う。

現在74歳のスミスはイギリス国内で最も大きな成功を収めているファッションデザイナーの一人だ。しかし10代の頃の彼は自身のことを「スマート」でこそあれ「ファッショナブル」であるとは思っていなかった。17歳で自転車事故により大腿骨を骨折し、プロの自転車レーサーになる夢を絶たれるまで、洋服を作ったこともなかった。怪我でポッカリと空いた時間に、地元のアートスクールに遊びにいくようになり、そこでポーリーン(Pauline Denyer)と出会った。ロイヤル カレッジ オブ アートのクチュールファッション科を卒業したポーリーンは現在のポールの妻だ。そして彼女がキッチンのテーブルで、ファッションの基本原理、パターンのカット、洋服の縫製、仕立てについてポールに教えた。

「自分たちの好きな、普通よりもう少し面白味のある洋服を作りたかった。当時は自分の頭や心から湧いた発想を誰かに気に入ってもらえれば、という気持ちだけでデザインをしていた。他に服をデザインする理由などなかった。でも今は違って、会議室のテーブルを囲んで、ビジネスプランとブランドコンセプトに沿ってデザインを練る。あの頃は本当に楽しかった」

当時は自分の頭や、心から湧いた発想を誰かに気に入ってもらえれば、と願いながらデザインをしていた。その気持ちだけに突き動かされていた。

新たに獲得したファッションというスキルと持ち前の一風変わったテイストでスミスが仕立て始めたのは、当時大半の男性が着ていたような伝統的でお堅いツーピースのアンサンブルではなく、ゆったりとして遊び心のあるモダンなスーツだった。スーツの持つ従来の保守的な意味合いを和らげ、新たな息吹を与えた。より緩やかなカットを考え、地域の工場から買い付けたイギリス伝統のファブリックの数々を様々に使い、意表を突いた。また男性の装いに色味を取り入れることを重要視していたスミスは、裏地、ボタン、パイピングに明るい色をあしらったほか、カラフルなストライプ模様も考案した。それが現在ブランドのシグネチャーとなっている。当時こうして生まれた「classic with a twist(ひねりのあるクラシック)」という原理が、今でもPaul Smithの方向性を定めている。

ポーリーンからの指南以外にファッションデザインの正規教育を一切受けていなかったスミスは、ショップアシスタントやフォトグラファーとして働きながら業界の知識を得た(今回スミスは自身が初めて手に入れたというカメラを携えてインタビューに臨んだ)。資金が十分に貯まった頃、彼はノッティンガムに1号店を開いた。3メートル四方の窓もない店舗だ。週2日の営業で、店長はアフガン・ハウンド犬のホーマーだった(そう、犬の店長だ)。

「1号店は、中に入るとお客様と鼻を突き合わせるくらいに本当に狭いところだった。濃密に向き合う空間だったから、私が休暇でどこかへ出かけるともなれば、その度に行った先でペンナイフやフィッシングセーター、子供向けの店でノートなんかを買ってきて話のネタにしていたよ。これ、ご覧になったことありますか? ギリシャに遊びにいって見つけたんです、なんてね。そうして寛いで関心を持ってもらえるとまた来てもらえる。次回はパリ開催のコルビュジェ(Le Corbusier)の展覧会のポスターだとか、ミロス島のフィッシャーマンセーターなんかを飾っておく。そうすると「わぁ、これはどこの?」なんて興味を引ける。そんな時は 「ぜひ地下も見てください」 とご案内して、アンディ・ウォーホルの直筆サイン入りスープ缶を見せたりしていたよ。

そんな時は 「ぜひ地下も見てください」 とご案内して、アンディ・ウォーホルの直筆サイン入りスープ缶を見せたりしていたよ。

カニエ・ウェスト(Kanye West)がかつて、パリの有名セレクトショップ「colette(コレット)」について「Internet before Internet(インターネット時代到来以前にインターネット的役割を果たしていた場所)」と述べたことがあったが、その原理でいくと、スミスの1号店は「コレット以前のコレット」だったと言えるだろう。コンセプトストアやポップアップストアといった言葉さえなかった時代に、ポール・スミス1号店は既にそうしたものとして存在していた。が、当時スミスが目指していたのは宣伝でも、「いいね」獲得でも、エンゲージメント向上でもなかった。カルチャー絡みのいろいろな品々で満たされた店内にせよ、展覧会の実施にせよ、それはスミス自身の広範な関心の対象、彼の好きなものを見せたい、友人の活動を支援したいという実践的アプローチが結実したものだ。お店のことを覚えておいてもらえるような、また来たいと思ってもらえるような体験を創出する中で、いずれ、スーツを1着でも買ってもらうことができれば、と願う。現在Paul Smithは世界各国に2,000もの店舗を構えているが、その姿勢は変わらない。どの店舗もその土地に合わせてデザインされ、独自にセレクトしたアイテムで飾られている。そこが各店舗を訪れる価値につながっている。ルイス・バラガンの書籍『Casa Luis Barragan: Poetry of Colour』 に着想を得た鮮やかなピンク色のファサードが特徴のメルローズ・アベニュー店は現在ロサンゼルスのカルチャーランドマークであり、有数のインスタ投稿スポットとなっている。

店舗、スーツ、そして自分自身、いずれを語るにあたっても、スミスは個性の必要性についてよく触れる。彼がまだブランドの筆頭株主である理由は、クリエイティブをしっかりコントロールしたいと思っているためだ。「今の時代は世界のどこにいてもあらゆる情報が手に入ってしまう。パリやミラノの最新情報源が年2回の新聞のファッション記事だけだった昔と違って、今の時代は斬新なことをするのがずっと難しくなっている」ファッションを通じていかに他者と違ったことをするかを追い求めてきたスミス。情報へのアクセスがしやすくなったことの利点は早々に認識しつつも、情報の拡散によって一様になってしまった世界を嘆いてもいる。

1968年フランスでは学生運動が盛んだった。同じ年イギリスでは髪を長く伸ばして変わった格好をしていた。違った形で自己表現が起きていたんだ。

「当時キーワードだった個性というものが、今は残念ながら昔ほど存在していない。当時は他と違った個性を皆求めていた」と話すスミスに現代人の個性の表現について尋ねると「今はほとんどないと思う。ブランドものを身に付ける人が多いのは、それによって何かの集団に属しているという感覚を得られるから。私の頃にも Dandies や Punks、Mods、New Romantics が流行ってはいたけれど、それは狭い地域におけることで、世界中で同じものが流行っていたわけではなかった。あくまでもロンドンの流行、主張、独自の集団を確立しようという反骨精神の表れだった。1968年フランスでは学生運動が盛んで、同じ年イギリスでは髪を長く伸ばして変わった格好をするのが流行っていた。それぞれ違った形で自己表現をしていたんだ」

スミスの指摘通り、ファッションで個性を表現することは現在、70年代当時よりも難しくなっている。1日何千もの画像やメッセージが目に入ることで、現代人のスタイルの選択は否応なしにその影響を受ける。一方かつてのサブカルチャーは、ブランドやセレブリティのカルチャーではなく、政治、社会情勢的影響の方が強い空間に存在していた。60年代の若者文化解放時代から一歩進んだ、スミスがブランドを立ち上げた頃の社会では、それぞれが自分らしさを見つけようとしていた。70年代初頭、イギリスは大きな経済危機に見舞われる。社会に不安が広まり、社会の構造や上流階級に歯向かう動きが若者を中心に高まった。そんな社会的背景の中、ファッションの道を歩み始めたスミスは今でも、自身の洋服をクラスレス(特定の社会階級に属さない)と形容している。彼が最初にスーツを手掛けたのも、スーツというものにまつわる従来のイメージを打ち砕くことが狙いだった。今でも彼はファッションに付随するエリート主義を意図的に拒んでいる。ラグジュアリーという概念を目標にしたことは一度もないから、というのがその主たる理由だ。

今の世の中、気安く使う合言葉が多過ぎると思わないかい? ラグジュアリーとか、オーセンティックとか、ヴィンテージとか。普通のスーパーでも「ラグジュアリー」と書かれたトイレットペーパーや石鹸がほぼ確実に売られている。

「ラグジュアリーというのは妙なものだね。私の駆け出しの頃、ラグジュアリーと言えば、そう簡単には見つからないもののことを言ったものだよ。希少性の高いもの、手が込んでいるもの、花の咲き乱れる野原、誰もいない砂浜での散歩、そういうものをラグジュアリーと言ったものなんだ。でも今のラグジュアリーはとても物質主義的だね。例えばこだわりのレザーやカシミヤ素材でしっかり作られていたりするなら、それはそれでいいのかもしれないけれど、同じものが世界の4,000店舗どこでも手に入るとなると、本当にラグジュアリーなのかな、と思う。高級品ではあっても、希少価値のある贅沢品とは言えない。ラグジュアリーという言葉をどう考えるかが大事だね。単に価格が高ければラグジュアリーなのかな? ラグジュアリーはステータスのシンボルなのかな? 高級素材を使っていればその時点でラグジュアリーだと考えるのか、それとも、希少性があるものこそがラグジュアリーだと考えるかだよ」

スミスの意見は率直で、誇張ではない。時代が変わったこと、これからは物事の仕方を変えなければならないという認識を彼は持っている。彼と同じビジネスモデルを今日再現することは容易ではないが、独自のブランドを立ち上げようとしている人材にとって、スミスのビジネスに対する熱意、謙虚さ、誠実さに満ちた取り組みには、学ぶべき所が多い。

「今の時代でも、小さなお店からブランドを立ち上げることはできなくはないけれど、時代そのものが違うからね。私は21歳で好きな女性に出会い、今も一緒にいる幸運に恵まれている。自宅は安心できるところで、地に足がついていると感じるしね。流行りに流されず、ゆっくりとビジネスを成長させることに満足しているよ。借金もないし、昔ながらのやり方で今もやっているのさ」

74歳にしてどんな30歳以下よりも明るく前向きに見えるポール・スミス。自身のブランドを立ち上げようとしているわけではない人にとっても、いつまでも好奇心を絶やさず、あまり生真面目になり過ぎないように心がける、というその姿勢には学ぶべきところがあるだろう。

- Words: Lucy Thorpe

- Translation: Ayaka Kadotani