FOUND OBJECTS:ダニエル・アーシャムがファッションで踏み出す新たな一歩

アーティストのダニエル・アーシャム(Daniel Arsham)はこの夏、Objects IV Life(オブジェクツ フォー ライフ)を発表し、ファッション界への本格進出を果たした。ブランド立ち上げ直後、小誌『フロントページ』ではアーシャムにインタビューを行い、ブランドとその精神について尋ねた。

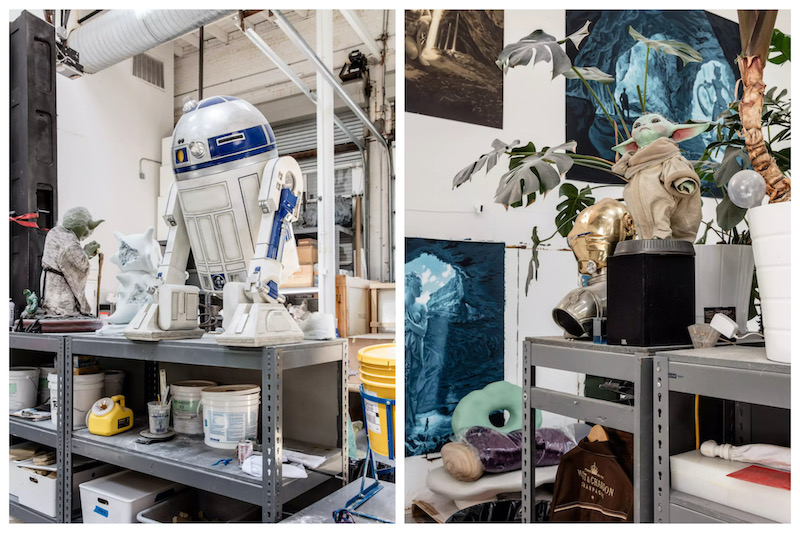

ポケモン、ヴィンテージカー、バート・シンプソンなど、懐かしさをまとった作品でキャリアを構築してきたダニエル・アーシャム。2019年、アムステルダムのギャラリー・ロン・マンドスでの展覧会では布とロープで包まれたミッキーマウスの石膏模型、2018年、ニューヨークのギャラリー・ペロタンでの展覧会では『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するデロリアンの実物大石膏模型を展示した。

今回の最新プロジェクト、ファッションブランドObjects IV Lifeの立ち上げは、TomorrowのCEO兼共同創業者であるステファノ・マルティネット(Stefano Martinetto)と共に取り組んできたものだ。6月にリリースしたファーストライン「Chapter 001」は、デッドストックの生地を使った様々なワークウェアを展開。デッドストック素材を使ったワークウェアの別利用提案という概念は、アーシャムのアーティストとしての仕事と完全に重なる。

アーシャムは、DIOR、Porsche、RIMOWA、そしてアーシャム自身が共同設立したデザイン建築事務所、Snarkitectureなどと頻繁にコラボレーションを行う中で、知名度のためのブランド利用に終始することなく、対話を重ね、新しさや独自性を生み出してきた。ファッション業界においてサステナビリティが課題となっている中、アーシャムとマルティネットがObjects IV Life立ち上げに踏み切ったのは、デッドストック活用に可能性を見出してのことだ。

「Chapter 001」の公式発表を前にアーシャムを取材し、ファッション界への進出、彼のアートにおけるファッションの位置づけについて尋ねた。

——Objects IV Lifeを始めようと思った経緯は?

ファッション業界とはこれまでたくさん接点があって、ブランドを立ち上げれば良いのにと何度も言われてきてはいたけれど、素材やディテールに自分のアートの特徴が出るものでなければ意味がないと思っていた。

——ステファノ・マルティネットさんとの出会いのきっかけは?

3年ほど前、友人、サミュエル・ロス(Samuel Ross)の紹介で。ブランドの立ち上げについて話したいということでね。興味がないとは伝えてあったけれど、とにかく一緒に朝食でも食べながら話を聞いてみるようにと言われて。ステファノは素材について考えることの重要性をよく理解していた。その上での、デッドストック素材や生地を使ったブランド作りの提案だった。

——デッドストック素材をどのように使うことを考えたのでしょうか?

どこのブランドも使わない生地や素材を大量に抱えていて、時々廃棄品同然で売り払ったりしている。最初のコレクションでは日本で織られたデニムのデッドストックを使った。つま先のキャップはスチール製で、長く使うと色が変わっていく。不変の輝きを理想とするファッション業界全般に逆行する考えだと思う。特にラグジュアリーブランドでは、店頭で最初に見たときと同じ状態がずっと続くことが基本の考えになっているけれど、それは当然不可能だ。長く使うほどに味が出て愛着が湧くようなものを作る発想をしたい。

——それはワークウェアにも通じるところですよね。作業着として繰り返し使われる中で味が出ていくという。ただ、元々そういうものであったワークウェアが、作業着という枠組みを超えて、幅広いシーンに登場するようになってきているところが面白いと思っています。ワークウェアにはいつからご関心が?

ファーストコレクションは、素材も含めてワークウェアがベースだけれど、今後は違ったものも考えていく。アウターウェアも展開するし、ガーデニングをテーマにしたコレクションも開発中だし、スーツの展開も考えている。実際に用途が想定できるものから作っていったんだ。スチールトウブーツは自分自身スタジオで履いている。デニムを使ったのは、デニム素材が手に入ったからということが大きい。たまたま日本のデッドストックのデニムですごく良いものをたくさん見つけることができたから。

——アートと洋服作りの違いは何でしょう?

アート作品は、それがどんな意味であれ、永遠に残るように作られる。でも洋服は長い年月を経る前提では作られない。Objects IV Lifeでは洋服というハードウェアに対して、経年変化を想定したデザインをしている。洋服の本体部分はトウキャップ部分と違うナチュラルパティナ仕上げで、目立つほどの変色はしない。ジャケットのボタンがだんだん錆びていって、生地にそれが移るのが気になるようであれば、ボタンを取り外せるようにしている。ボタンを付けたまま洗濯した場合にはボタンの縁にきれいな跡が残るけれど、ボタンが錆びなくなるから、生地に錆汚れが付くことはない。洗濯とリサイクルのしやすさを考えて取り外し可能なデザインにしたんだ。

ブランドマークにもいろいろなバリエーションを持たせた。シルクスクリーンではなく手作業で生地にスタンプしているからばらつきがある。それが狙いだからと説明して工場側を説得するのが大変だった。

——Objectsについての、変革のためのマニフェストという表現の意味は何でしょう?

Objectsで衣類を買った方がいずれそれを処分したいと思った場合、ブランド側に戻してもらって、新しい洋服に作り替えるシステムを作ることも考えている。再加工も考えている。破れたジャケットをスタジオで引き取って、より時代に合ったものに生まれ変わらせる、というようなことを、5年、10年の時間軸で考えている。

——そもそも、なぜブランドを立ち上げる必要性を感じたのでしょうか?アーティスト自体がブランドになる今の時代、そのブランドでモノを出すこともできたのではと思いますが。

ひとつの理由はパートナーがいるから。自分自身はデザイナーではないから優秀なデザイナーをたくさん採用して、形やフォルム作り、素材研究に一緒に取り組んだ。アーティストの活動を続ける上で、自分の名前とは別のブランドを立てておいた方が良いこともある。アート作品には直接影響しない別の箱の中で創作ができている感覚がある。

——Objects IV Lifeと同時にお始めになった冊子について教えてください。

Objects IV Lifeの精神、ブランドについての自分の考え方を切り取って見せる、配布用ルックブックのようなものが作りたいと思っていた。うちの小さな子供達が読んでいる絵本のような、分厚い紙でできた、8ページ、見開き16ページだけの、どっしりとしたオブジェのようなルックブックを考えた。チャプターをリリースするごとに一冊作るようなイメージで。

——Objectsを囲んでのディナーイベントの開催もありましたね。

Objectsの紹介イベントということで、初回ディナーはブランド発表前の去年の秋に開催した。知り合いに大勢集まってもらってカジュアルな雰囲気の中で意見を言ってもらった。Objects向けに描いたスケッチと、そのスケッチから作ったサンプルを見てもらって、反応を見たり、感想を聞いたり。

——そうした食事会やイベントで得た意見は活用なさいましたか?

夕食会では、グラフィックや写真、ブランドの伝え方について、いろいろと面白い意見をもらったんだ。初回キャンペーン撮影を担当したジョシュア・ウッズ(Joshua Woods)は、そのディナーのときに友人の紹介で知り合ったフォトグラファーで、それ以前は知らなかったんだ。これまでファッション業界での仕事はしたことがなかったから、ネットワーク構築が必要だった。DIORの仕事はしたことがあるけれど、そのときもキャンペーン写真には触れる機会がなかったから。

——Objects for Lifeの今後のチャプターはどのようなものになるのでしょうか?

相当幅広くなる予定だけれど、次のチャプターではまず色味を増やす。デッドストックは一枚一枚織りが違うのが特徴だ。今回はObjectsのロゴをモチーフに迷彩柄を作った。普段彫刻作品を作るときに、作りたい作品のスケッチを描いて、そこに吹き出しみたいな感じで書き込みをしていて、Objectsのロゴはそれが元なんだ。セカンドチャプターでは迷彩風で考えた模様をたくさん使っている。来年早々には、アイコニックな形のジャケットの発売も予定している。

——Objectsを、ファッションを超えて拡大していく計画はありますか?

小規模のホームウェア展開などは想像できる。でも、どこまでいけるかは未知数だ。どの分野に行ったっていい。

- Words: Patrick Mcgraw

- Photography: Stefan Ruiz

- Translation: Ayaka Kadotani